ウルティモ・ウオモ戦術用語辞典#5「サリーダ・ラボルピアーナ」

基本的用語から新語まで。現代サッカーの戦術的キーワードを総ざらい

イタリアのWEBマガジン『ウルティモ・ウオモ』が、モダンサッカーで誕生した新たな戦術用語を解説するコーナー。近年、多くのチームが用いるようになった「サリーダ・ラボルピアーナ」は、その代表格と言えるだろう。ペップ・グアルディオラ経由で欧州にも広がったメキシコ発の戦術メカニズムは、同国の代表監督を務めたリカルド・ラ・ボルペの名を取ってこう呼ばれる。

リカルド・ラ・ボルペは、70年代のアルゼンチンでそこそこの成功を収めたGKだった。自国開催で優勝した78年のW杯では、フィジョルのサブGKとしてベンチに入っていた。

しかし彼の名声は、監督としてのキャリア(とりわけメキシコ代表での)の中で1つの型として完成させ、彼の名前で呼ばれるようになった戦術的状況に負っている。その普及には、選手キャリアの終わりにメキシコのドラドス・シナロアでプレーしていた当時、彼の仕事を間近で観察する機会を得たペップ・グアルディオラも一役買った。

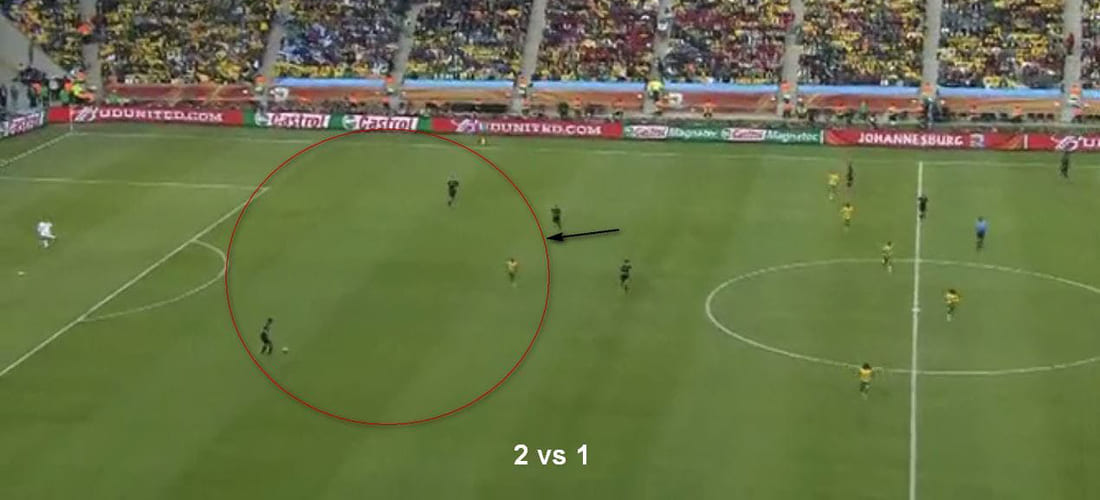

サリーダ・ラボルピアーナは、後方から攻撃を組み立てるためのメカニズムだ。当初は、敵の2トップからプレッシャーを受けている状況で、2CBのゾーンからの球出しを容易にする目的で考案された。

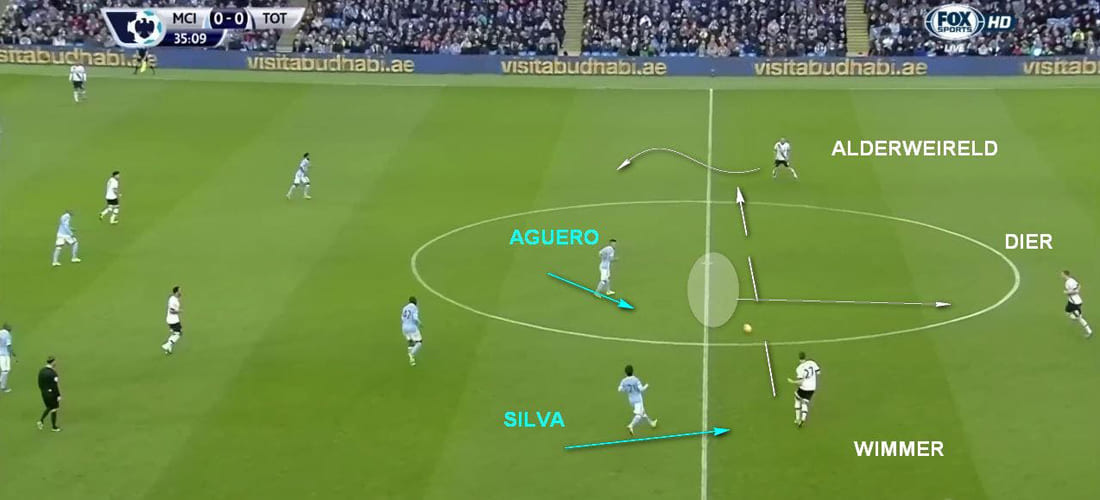

図式的に言うと、サリーダ・ラボルピアーナは、後方からのビルドアップにおいてMFが1人、2CBの間に下りてくるというメカニズムを持っている。そのためのスペースは、左右のSBが中盤のラインまでポジションを上げることによって作り出したサイドのスペースに、CB2人が開くことによって作られる。こうして2CBとMFによる3人の最終ラインが形成され、敵の2トップに対する数的優位、そして時には位置的優位を作り出し、後方からのビルドアップをやりやすくするわけだ。

その1つのバリエーションには、MFがCBの外側に下りてくる形もある。この場合、後方で形成される三角形の頂点にはCBが位置することになる。

数的優位から位置的優位へ

Dalla superiorità numerica a quella posizionale

このメカニズムが簡単に見えるのは机上においてだけだ。正しく効果的に行うのは、第一印象と比べてずっと困難だ。まず、数的優位はそれだけでは大した役には立たない。正しい距離感と正確なタイミングによってパスコース、そして位置的優位を作り出さなければ意味がないのだ。

そのために不可欠なのは後ろ3人の距離感。プレスに来ている敵2トップの連係を分断しつつも、3人の繋がりは保っておかなければならない。さらにボールホルダーには、敵のプレッシャーを一方のサイドに誘導し逆サイドの味方をフリーにする上で、「パス」と「持ち上がり」のどちらが有効かという選択に常に敏感であることが求められる。

教科書通りに言うと、2CBとMFの3人で構成される最終ラインが敵2人によるプレスラインに対峙する場合、敵のプレッシャーを一方のサイドに効果的に誘導するためには、ボールを持ったCBがいったんキープすることで敵をボールサイドにおびき寄せてプレッシャーをかけさせ、そのタイミングで質の高いボールを逆サイドに展開することが重要になる。

敵がサイドまで直接プレッシャーをかけに来ない場合には、そのまま前方に持ち上がることによって、敵の第2プレスライン(中盤)からのプレッシャーを誘ってその陣形を崩し、新たな位置的優位を作り出す(数的優位を最終ラインから中盤ラインに持ち込む)能力が要求される。

結果

Conseguenze

サリーダ・ラボルピアーナを行えば、その結果として前方のゾーンにおける陣形も必然的に変化することになる。具体的にどう変化するかは元になるシステム、そして監督の戦術的な選択によって異なってくる。とはいえ一般的には、ポジションを上げたSBがピッチの幅を確保し、その前にいたウイングが内側に入ってハーフスペース(ピッチを縦に5つのレーンに分割した際の2番目と4番目のレーン)を埋めるという流れが想定できる。

例えば[4-3-3]の場合だと、SBが中盤のラインに加わり、前線のウイングがハーフスペースに入り込むことによって、[3-4-3]に変化するのが一般的だ。ポチェッティーノのトッテナムは、左右のウイングがトップ下の両脇まで絞ることで、[4-2-3-1]から[3-3-3-1]に変化する。このようにしてハーフスペースを自然な形で埋められるというのは、サリーダ・ラボルピアーナ導入がもたらす副次的なアドバンテージの1つだ。

無視できないもう1つのアドバンテージは、最終ラインが2人ではなく3人で構成されているため、ボールロスト直後のネガティブトランジション(攻→守の切り替え)において、よりバランス良くピッチをカバーできるという点だ。

さらに、もともとは2トップによるプレッシャーに対応するために考案されたにもかかわらず、サリーダ・ラボルピアーナは、敵が3人を第1プレスラインに動員して数的均衡を作ることでビルドアップを妨害しにきた場合にも、アドバンテージを作り出すことが可能だ。この場合は、ボールサイドに多くの敵を引きつけることによって他のゾーンにスペースを作り出し、その結果として次の展開により多くの選択肢が生まれてくる。具体的に言うと、数的均衡になっている敵の第1プレスラインの背後、あるいは脇に、ボールを送り込んでプレーを展開するスペースが生まれるわけだ(特に高い位置まで進出してプレスをかけに来た結果、敵の陣形が間延びしている場合)。

ミスと濫用

Errori e abusi

一方、3対1の状況でサリーダ・ラボルピアーナを使うことには、議論の余地がある。ネガティブトランジションに備えるという点から見ると、2人ではなく3人で後方のパス回しを行う方が「安全」だ。テクニックと戦術センスがより高いMFを使うことで後方からのボール出しの質が高まるという側面もある。しかし、ボールのラインよりも前にいる人数が1人減り、前方へのパスコースが少なくなるというデメリットもある。

サリーダ・ラボルピアーナを使う上で目に付くミスのほとんど(単純な技術的ミスを除いて)は、このメカニズムをあまりに機械的に行った結果として生まれるものだ。すでに見た通り、サリーダ・ラボルピアーナは、適切なタイミングとスペースを見出すために、また「パス」と「持ち上がり」を正しく選択するために、際立った戦術センスを要求する。これを欠いていると、単なる数的優位を実質的なアドバンテージに変えることができず、ボールのラインより後ろに無駄な人数をかけるだけに終わってしまう。戦術的な文脈を持たない機械的なサリーダ・ラボルピアーナの使用は、硬直で意外性を欠いたものになる危険性を孕んでいる。

さらに、敵の第1プレスラインの背後でチームがどんな配置を取るかも、本質的な重要性を持っている。頻繁に見られるのは、残る7人との距離が離れ過ぎて後ろ3人が孤立し、安全なパスコースが激減してしまうというケースだ。

サリーダ・ラボルピアーナの次のステップとして自然に想定されるのは、GKを逆三角形の頂点として組み立てにコンスタントな形で組み込み、前方により多くの人数をかけることで、数的優位というコンセプトを強化するというアプローチだ。というよりも、ノイアー、テア・シュテーゲン、ブラボといった非常に高いテクニックを備えたGKが組み立てに参加する場面では、すでにそれが現実になっている。リスクが高まることは確かだが、同時にベネフィット(利益)も大きくなることもまた確かだ。

■ウルティモ・ウオモ戦術用語辞典

#1「ハーフスペース」

#2「マンツーマンとゾーン」

#3「トランジション」

#4「スイーパー=キーパー」

#5「サリーダ・ラボルピアーナ」

#6「ダイアゴナル」

#7「ポジショナルプレー」

■知られざる北中南米戦術トレンド

①「アシンメトリー」

②「メディア・ルーナ」

③「タッチダウンパス」

④「プラネット・サークル」

Photos: Getty Images

Profile

ウルティモ ウオモ

ダニエレ・マヌシアとティモシー・スモールの2人が共同で創設したイタリア発のまったく新しいWEBマガジン。長文の分析・考察が中心で、テクニカルで専門的な世界と文学的にスポーツを語る世界を一つに統合することを目指す。従来のジャーナリズムにはなかった専門性の高い記事で新たなファン層を開拓し、イタリア国内で高い評価を得ている。媒体名のウルティモ・ウオモは「最後の1人=オフサイドラインの基準となるDF」を意味する。