大分の「疑似カウンター」対策の対策=引いた相手の崩し方の改善案

『「戦術脳」を鍛える最先端トレーニングの教科書』から一部抜粋

好評発売中の『「戦術脳」を鍛える最先端トレーニングの教科書』(著:山口遼)は戦術的ピリオダイゼーションに基づいたトレーニング構築の「理論」と「実践」がメインテーマだが、もう1つの切り口として「ゲームモデルで読み解く新・観戦術」として、新しい分析法の提案を行っている。その中から、片野坂監督率いる大分トリニータを「ゲームモデル」の観点から掘り下げた論考を特別公開!

<ご購入はこちら>

大分トリニータは、Jリーグの中で最も「ゲームモデル」の存在を感じさせるチームだ。非常に明確なオーガナイズがなされていて、大分と言えばこの配置、この戦術、この現象といったものをすぐに思い浮かべることができる、まさに「再現性」の高いチームと言えるだろう。

これによって大分は、J2から昇格した1年目の2019シーズン、主力を大量に引き抜かれながらも9位という堂々たる成績を残すなど、限られた資源をフルに活かす戦いぶりで話題となり、戦術好きの間で非常に人気の高いチームになった。

大分の監督を務める片野坂知宏は、様々な知見を持つコーチングスタッフを積極的にチームに引き入れることで知られており、中でも2017 年からコーチを務める安田好隆はポルト大学大学院にて戦術的ピリオダイゼーションを学び、実践することで知られている。

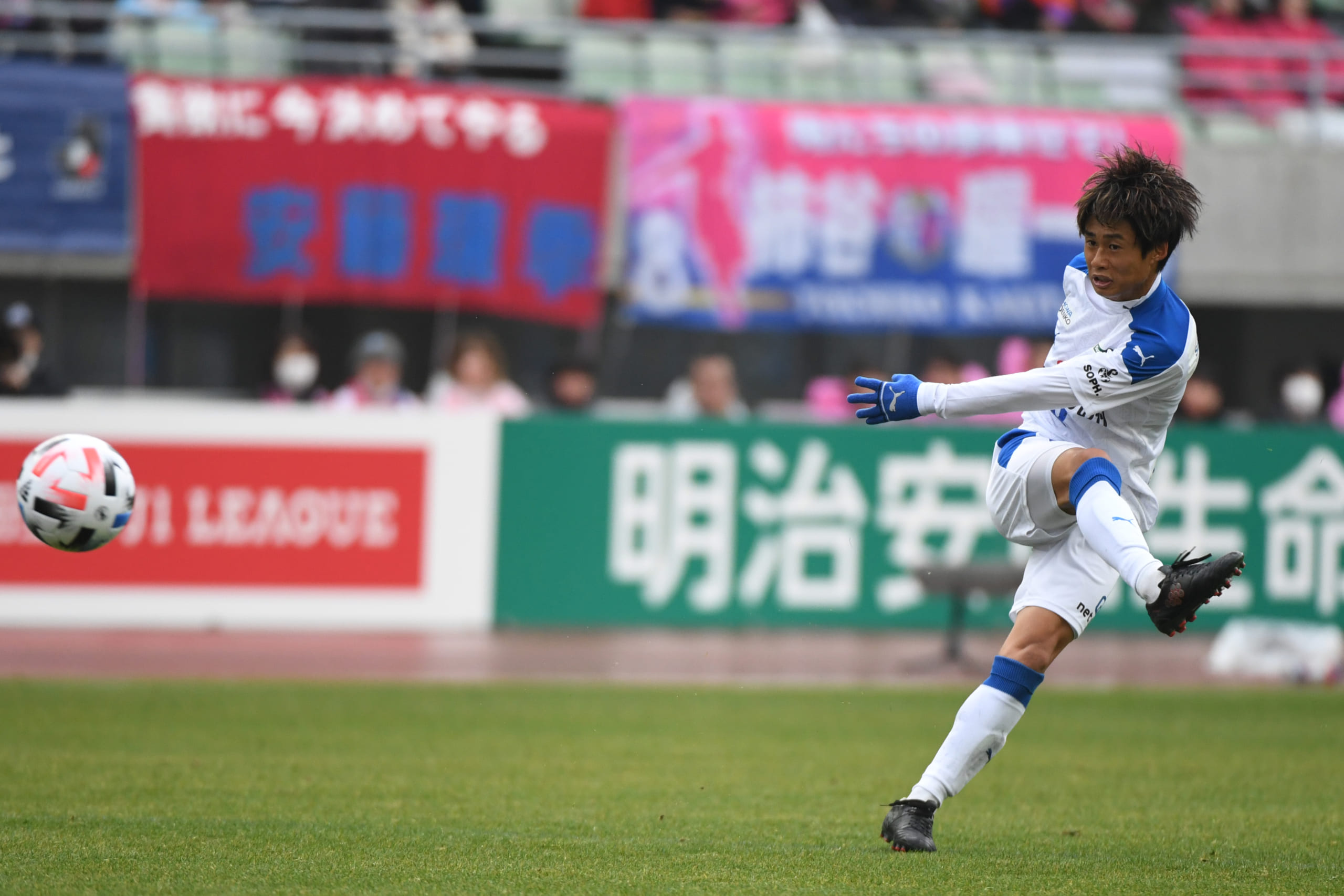

大分の特徴は、[3-4-2-1]を基本とする配置と、GKを使った数的優位を活かすビルドアップで相手のプレスを引き込んで繰り出される「擬似カウンター」と呼ばれる戦術だ。

まず、大分のビルドアップに対して、相手がプレッシングの圧を高めたところで、ライン間に配置されたシャドーの選手に縦パスを通す。相手の中盤はプレッシングのためにラインを上げていることから、ライン間にはスペースが存在するので、パスを受けたシャドーの選手はターンしてドリブルを開始し、チームとして素早く攻め切る。その様子がまるでボールを奪ってから素早く攻撃に移行する「カウンター」を意図的に作り出しているようだ、という意味で大分のこの戦術は「擬似カウンター」と呼ばれるようになった。

大分がこの擬似カウンターによって数々のチームに勝利していったことで、「大分対策」として恒例になったのが、「大分に対してはあえてプレスに行かず、ボールを持たせる」というものだった。

個々の選手のクオリティという意味では、相対的にJ1の中で突出しているわけではないので、相手チームに引かれてしまった場合には崩し切るには至らないという大分の抱える問題点を衝くゲームプランを採用したというわけだ。

大分側も、この現象に対して崩しのプレー原則をチームとして共有しながら、なんとか引かれた相手を崩して得点を増やすということにもチャレンジしているが、得点数はJ1全体で下から5番目(2019シーズン)であったことからも大成功はしていないようだ。

今回は、あえてよく知られている擬似カウンターについてではなく、この引いた相手に対する「崩し」について分析することでシステムの自由度について考えてみよう。

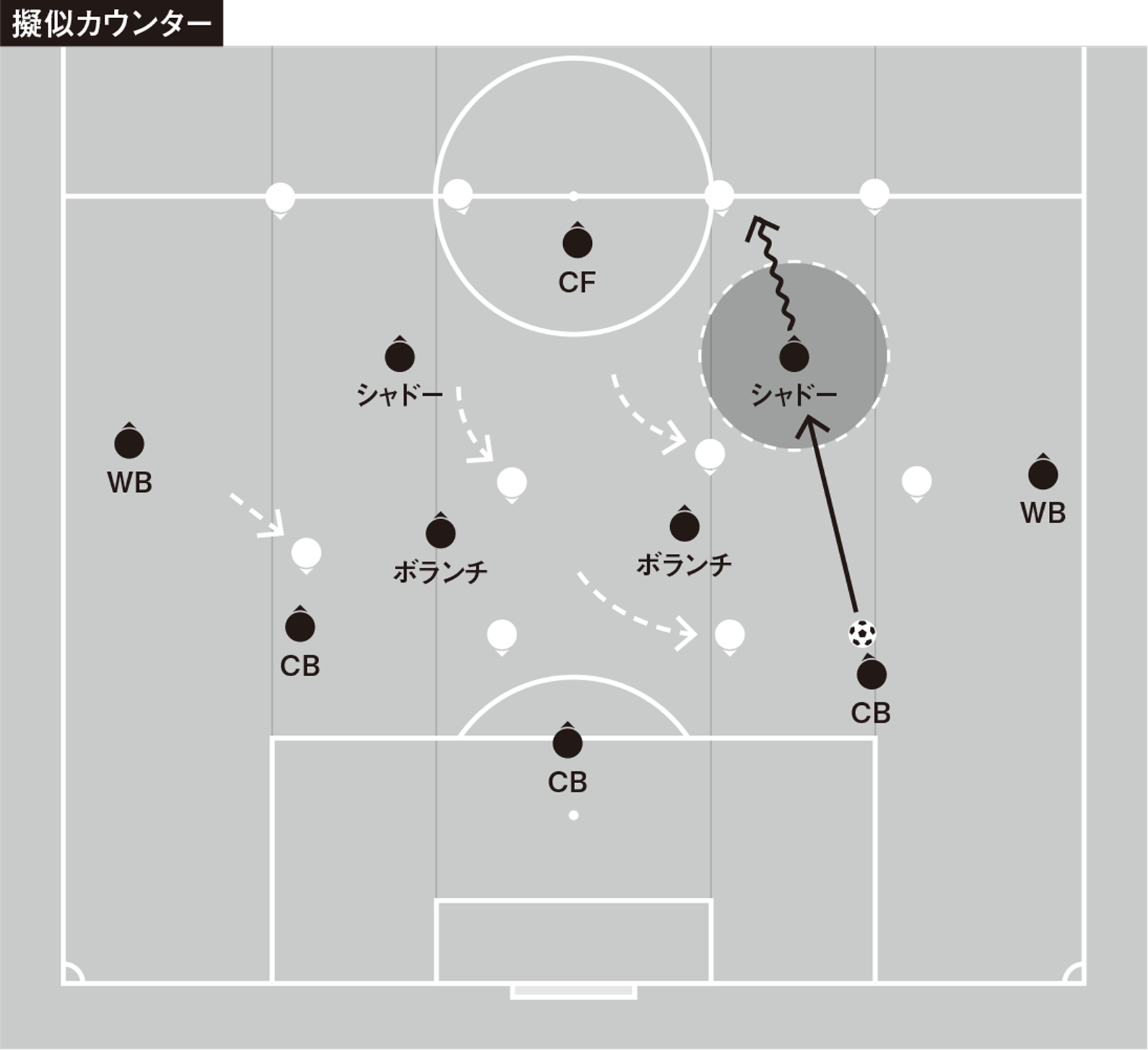

大分は崩しの際、ウイングバックが高い位置を取り、[3-2-5]に近い配置になる。基本的にはウイングバックにボールを届けてサイドから崩すのがメインで、サイドレーンからハーフスペース(あるいは中央レーン)へどのように侵入していくのかが焦点になる。この時の主なプレーパターンは、シャドーの選手のチャンネルラン(SBとCB間の裏のスペースへのランニング)になるが、相手のCBやボランチがついていってそこを使えない場合ももちろんある。

この時、シャドーの選手はサイドに流れながらオンサイドのゾーンに復帰し、ウイングバックの選手がドリブルで内側にボールを運びながらポジションを調整することで、「旋回」を発生させ相手のマークをズラしたり、スペースを空けさせることも特徴的だ。

私が大分を分析する中で、「これは単にパターンを教えているわけではなく、プレー原則が存在しているな」と思ったのは、どの選手がどの役割をこなしても同じような形が再現できていたことと、先ほども述べたような「上手くいかなかった場合の原則」があることを感じたからだ。完全なパターンを相手のいないシャドートレーニングで仕込む場合には、例えばウイングバックの選手にはウイングバックのポジションで、シャドーの選手にはシャドーのポジションでトレーニングさせるため、ポジションが入れ替わったりした場合にタスクを上手く入れ替えられないことになりがちだ。また、パターンを仕込む場合には基本的に「上手くいくパターンを複数仕込む」というのが一般的であり、時系列の中でパターンが上手くいかなかった場合の補償的な原則をそもそも組み込んでおくことはあまりない。

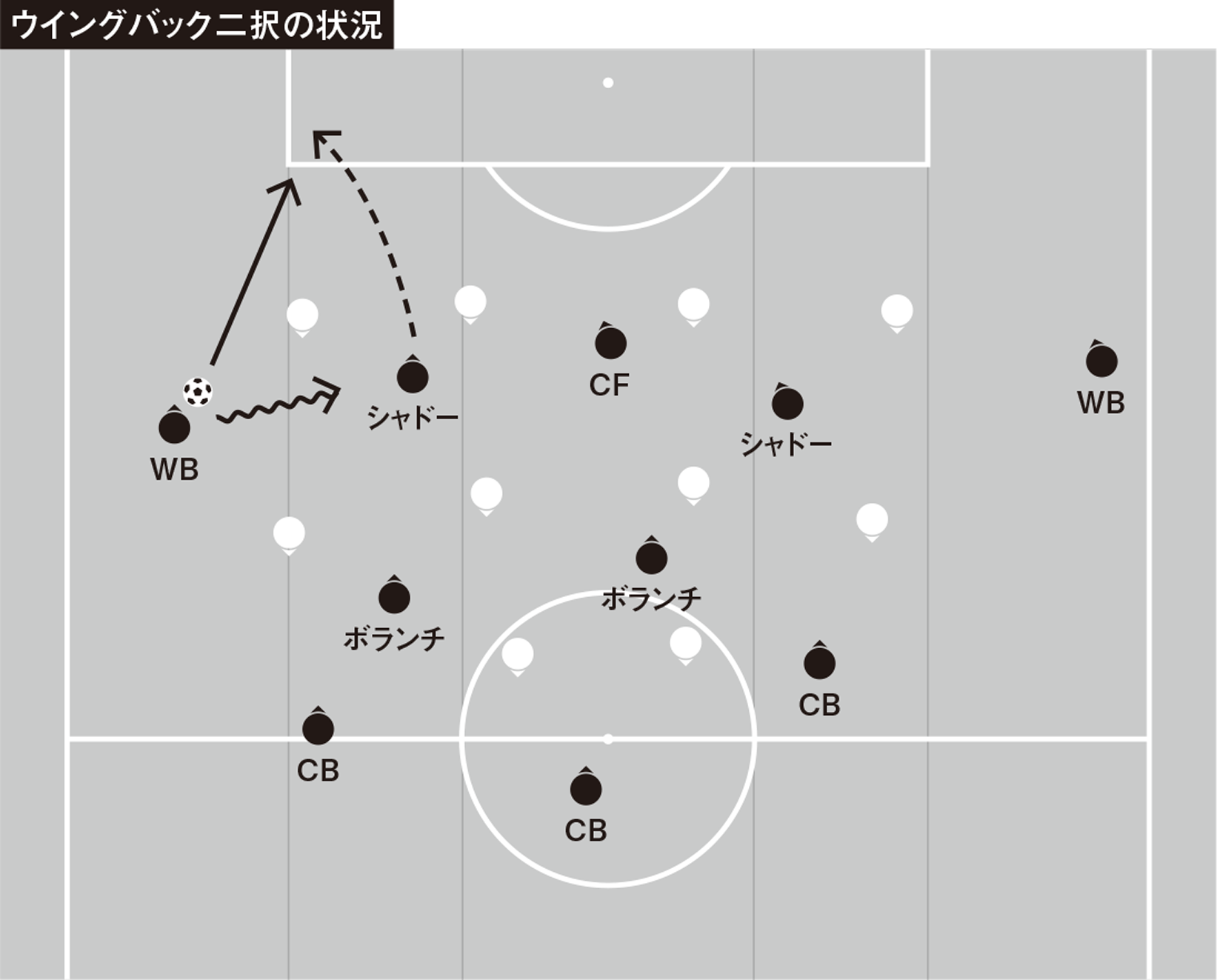

以上のことから、大分はゲームモデル型のチームマネジメントをしていることが読み取れるのだが、一方でその「自由度」の調整などに関しては課題を抱えているかもしれない。例えば今回の例で言えば、チャンネルラン失敗→旋回という手順でウイングバックが内側にボールを運んだ際、中央レーンへのドリブル/パスのルートは空いているにもかかわらず、ボールをボランチに下げてサイドの崩しをやり直してしまう、という場面が目についた。本来サッカーの目的地はゴールであり、その中間目的地はゴールのある中央に近いレーンであるはずなのに、相手がそこを空けていてもダイレクトにそこに向かえないのはいささかもったいなく感じる。

このような問題が起きるのは、以下のような理由によると考えられる。

①チームとしての目的地設定が共有されていない(主原則など)

②プレー原則の自由度や数が不足していて、豊富なプレーバリエーションが担保されていない(準原則以下)

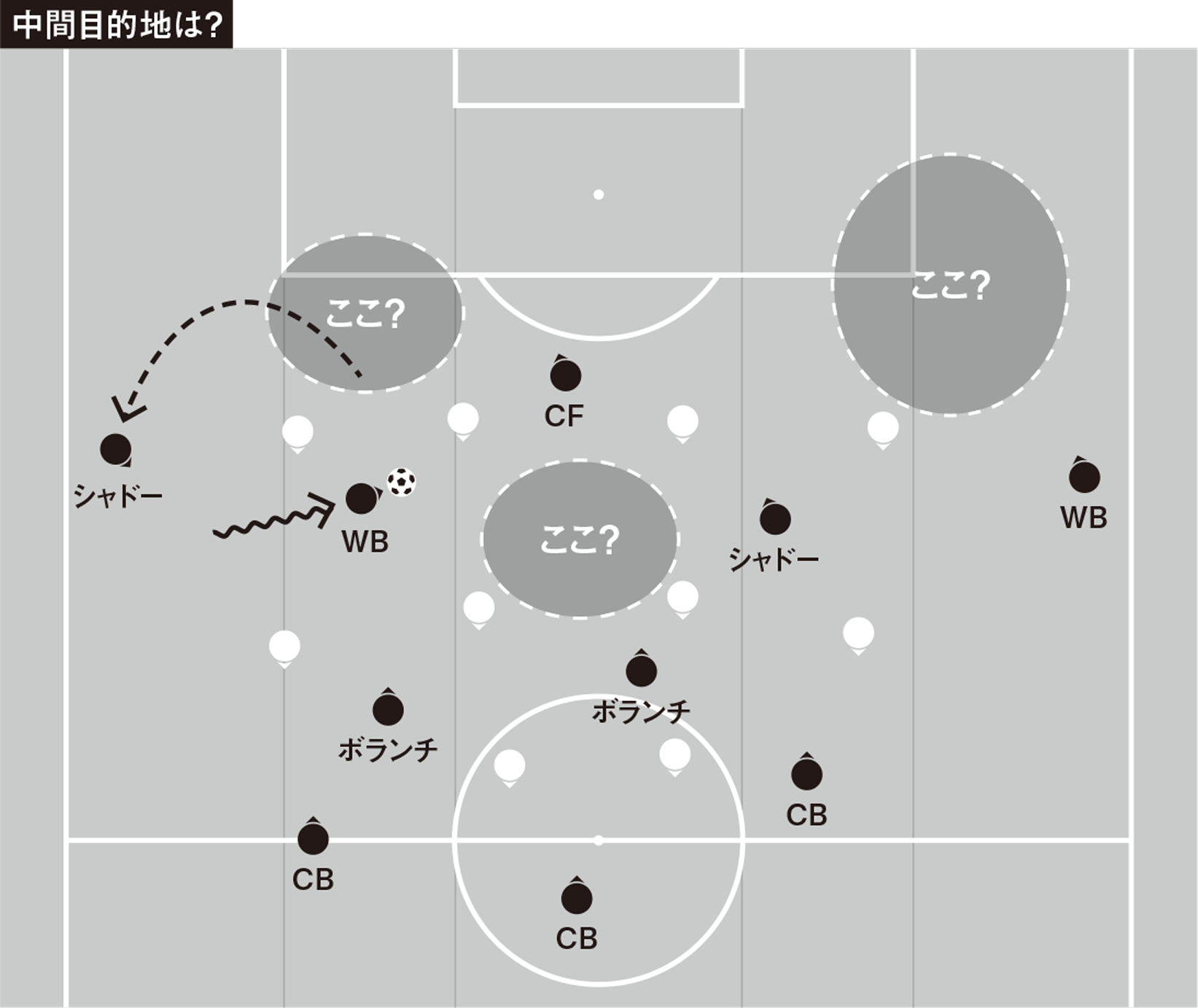

①に関して言えば、自己組織化以上に大切な複雑系への介入ポイントは「システムの目的」であることを思い出す必要がある。「崩し」の際にチームの目的地をどこに置くのかが曖昧であれば、崩しの時の自己組織化もまた目的意識に欠けた曖昧なものになってしまう。それゆえ、主原則ではチームとしてどういう狙いを持ってプレーするのかを規定する、準原則においても準々原則などのより下位のプレー原則に対しての目的地となるような中間目的地を明確に設定することが必要かもしれない。

②については、チームとしての目的地が共有されていても、そこに至るプレーバリエーションが貧困であれば、特定のルート/方法を防がれた時に為す術がなくなってしまう。そのため、プレー原則をよりシンプルで応用範囲の広い原則に書き換える、プレー原則を増やして起こせる現象を増やす/より複雑にするといった工夫をして、ゲームモデルによって定められるチームの「自由度」を上げる必要があるだろう。

大分について具体的に述べれば、例えばハーフスペースのDFライン裏(チャンネル)だけでなく、DFラインの裏全体を目的地にする(=プレー原則をより応用可能に)、そのためにハーフスペースのライン間を中間目的地として積極的な侵入を促すプレー原則を追加する(=プレー原則を増やす)といった調整を加えてトレーニングを行うことで、より自由度が高く、バリエーション豊かな攻撃を仕掛けられるかもしれない。

Photo: Getty Images

Profile

山口 遼

1995年11月23日、茨城県つくば市出身。東京大学工学部化学システム工学科中退。鹿島アントラーズつくばJY、鹿島アントラーズユースを経て、東京大学ア式蹴球部へ。2020年シーズンから同部監督および東京ユナイテッドFCコーチを兼任。2022年シーズンはY.S.C.C.セカンド監督、2023年シーズンからはエリース東京FC監督を務める。twitter: @ryo14afd