創造力がある選手をどう育てる? “育成改革中”イングランドの現状

2014年12月に新プロジェクト「イングランドDNA」を発表し、22年W杯で覇権奪還を目論む“フットボールの母国”イングランド。5年あまりが経った今、その一環である育成改革は現場にどのような変化をもたらしているのだろうか。サウサンプトン・ソレント大学で修士課程に進み、イングランドの育成現場で指導者として活躍するマーレー志雄氏にその実情を教えてもらった。

「明確な武器がない」と言われて…

――マーレーさんは、日本でも指導されていたんですよね。

「最初は、日本で指導者として仕事をしていくつもりでした。ただ、そう考えていた時に『明確な武器がない。このままじゃ仕事にはできないよ』とはっきり言われたんですよね。それでいろんな人に相談していくうちに海外へ行くことを勧められて。それが、日本から出ることを決意するきっかけでしたね」

――そこからサウサンプトンにあるソレント大学へ進学されましたが、そこにも理由があったのでしょうか?

「当初は大学に行くつもりではなかったんですけど、イングランドではライセンスを取得するのに時間がかかる。そこで、長い期間でも滞在できる学生ビザを取得するために大学に入ることにしたんです。どうせなら大学でもフットボールのことを勉強したいと思って調べていく過程で、ソレント大学にフットボール学科があることを知って。海外に留学経験のある人も含めて、いろいろな人の意見も参考にしながらソレント大学に決めました」

――フットボール専門の学科は、イギリスで増えてきていますよね。

「最近は、ちらほら聞くようになりましたね。有名なのは、リバプールのジョン・ムーア大学のフットボール科学科や、チェルシーと提携しているトゥイッケナムのセントメリーズ大学にあるフットボール教育学科でしょうか。ウェールズだと、平野(将弘)君が通っていたサウス・ウェールズ大学がありますね」

――その中でもソレント大学は先駆け的な存在です。

「そうですね。10年以上前からあったので」

――今は、その大学院に進学されているんですよね?

「はい。今は大学院の修士課程に進んでいます。修士課程には2つの進学コースがあるんですけど、1つは既にフットボール業界で働いている人が修士号を取得する目的で通うフットボール科学科。僕はもう1つのスポーツ科学&パフォーマンス指導学科で勉強しています。そこで今は様々なスポーツの事例を参考にして広範にスポーツ科学を学んでいます」

――ということは、机を並べる学生や院生もプロ経験のない方が多いのでしょうか? ドイツではユルゲン・クロップのように、プロ経験者が大学に通うことも少なくないようですが。

「プロ経験のない人が指導者の道に進むことを助けてくれる場所ですね。サウサンプトンで活躍した選手が大学院で博士号を取ることはありますけど、大学生から始めるケースは少ないですね」

「地域タレント育成センター」とは?

――それでは、指導者としてのキャリアについても質問させてください。これまでは、どのようなチームを指導されてきたのでしょうか?

「最初は、イギリスへの留学資金が必要だったので地元で仕事をしながら、少年団でボランティアコーチをやっていました。イギリスではU-15の女子チームで指導を始めたんですけど、監督が消えて3カ月でなくなってしまって(苦笑)。そんなこともあって、U-12の男子チームで2シーズン指導して2シーズン目から大学の女子チームを掛け持ちするようになりました。今はRTC(Regional Talent Centres)と呼ばれる『地域タレント育成センター』で指導しています」

――それはどのような育成組織なのでしょうか?

「イングランドには、グラスルーツとアカデミーの間にジュニアプレミアリーグ(Junior Premier League)というカテゴリーが存在します。グラスルーツよりは上手いけどアカデミーには入れないレベルの子供たちがプレーする環境になっていて、RTCはそのクラブの1つです。全国でジュニアプレミアリーグが開催されているので、各地にRTCが存在しています」

――アカデミーから漏れてしまった選手を受け入れる役割を果たしているんですね。やはり入団する子供たちは、サウサンプトンのアカデミーから漏れた子供たちが多いのでしょうか?

「ボーンマスがアカデミーを1つ閉鎖してしまったので、サウサンプトンよりもボーンマス出身者が多いです。最近はブレントフォードのようにアカデミーを縮小するチームも少なくありません。RTCはそこから漏れた子供たちを、別のアカデミーに送る役割も果たしています。まだ創設されたばかりなのでプロデビューまでたどり着いた選手はいませんが、RTCはスウィンドン、ボーンマス、ポーツマスのアカデミーとのコネクションもあります。最近はポーツマスのスカウトが視察に来ているので、そこに選手を送れれば理想的だと思います」

――選手にとってはもちろん、クラブにとっても「育成の委託先」として存在価値が大きいでしょうね。

「そうですね。スカウティングや育成にも資金は必要なので、外部の組織に頼るチームも増えてきているのかなと」

――指導者を育成する環境はいかがでしょう? 講習会が開催されることも多いのでしょうか?

「あまり多くはありませんが、プレミアリーグのクラブが講習会を開催してくれることもあります。先日もボーンマスとFA(イングランドサッカー協会)が共同でGK講習会を開催していたんですが、最初はボーンマス側も乗り気ではなかったようです。クラブ側も多忙ですし、ノウハウをオープンにしたくなかったのが本音だったみたいですけど、講習会をきっかけに地域のネットワークを広げられれば、地元クラブから選手を紹介してもらうことができるので優秀な選手を探す手間が省けます。イングランドではファンデーション・フェーズ(5~11歳)だと『車で1時間以内で通える選手以外は獲得してはならない』というルールがありますから、地元の指導者・選手を育てないとアカデミーのレベルは上がらないので開催に踏み切ったそうです。FAはその告知に一役買っていた形ですね。サウサンプトンもたまに開催しています」

――実際に参加された印象はいかがでしたか?

「ボーンマスのGKコーチが、優秀で面白いんですよ。まだ28歳なんですけど、UEFA-AライセンスとGK指導のAライセンスを両方保有しながら、博士課程で勉強されていて。人間的にも素晴らしい方で嫉妬しました(笑)。ボーンマスにはGK専門の部門があって、GK専門のスポーツ科学者を雇っているのですが、GKは11人の中でもまったく動きが違うポジションなので理に適ったアプローチだと感じます」

――18歳で現役を引退し、リーズのトリニティ大学で学業にも励んでいるアンソニー・ホワイトですね。しかし、イングランドでは傑出したGKが長年出てきていません。

「GK、出てこないですよね。ただ、GKのFAレベル2の講習会とかは面白かったですよ。一つひとつの技術を体系化していて、最初はポジショニング、そこからキャッチングという流れを論理的に解説していました。講習会の質を考えると、GKが出てこない理由の1つはライセンスにあるんじゃないかなと。イングランドではGKコーチのライセンスを取るには一般的な指導者ライセンスが必要で、GKのFAレベル1を取るにはFAレベル1、GKのFAレベル2を取るにはFAレベル2、キーパーのFAレベル3を取るにはUEFA-Bライセンスが必要になってしまうので、倍の時間が必要になってしまう。チームの中でのGKというポジションなのでもちろん全体の理解も必要ですけど、ライセンス制度が複雑なことで優れたキーパーコーチが育たないとすれば、本末転倒なのかなと。講習内容自体は凄くいいので、もう少し簡単に取れるようになればと思ってます」

現場から見た「イングランドDNA」

――ライセンス制度が弊害になっている可能性があると。FAが推し進めているイングランドDNAの浸透度合いはいかがでしょう?

「僕が指導しているクラブには、比較的イングランドDNAが色濃く反映されていると思います。他クラブの練習を見ていてもゲーム形式の練習が中心になっていて、特にファンデーション・フェーズでは浸透しているように見えますね。ただ、グラスルーツレベルではまだ浸透していないかなと」

――講習会でも、イングランドDNAの導入が推奨されているのでしょうか?

「FAは『創造力のある選手』を求めていて、同時に自主性や責任感がある選手を育てようとしています。FAレベル2では、絶対に練習に取り入れなくてはならない『4つの要素』を強調していました。『練習の70%はボールを転がすこと』――常にボールを動かせるトレーニングをデザインし、列になって待ち時間が生まれるような練習は極力避けること。『オーナーシップ』――自主性と自立心を育むということ。『カオス』――常にカオスな状況を作り出すこと。『ゲーム形式』――ゲーム形式のトレーニングを増やすこと。これらを特に意識しながら、ファンデーション・フェーズのトレーニングをデザインしています。そうやって幼少時から一貫したトレーニングをすることで、創造性のある選手を育てようとしているんだと思います。講習会ではやりませんでしたが、FAは制約主導型のアプローチのガイドラインも公開していますね。4つの要素を反映しやすくするために、そのアプローチが使われているのではないでしょうか」

――そのせいか、FAがフットサルに関する情報発信を増やしているという話も耳にしました。

「イングランドは、ご存じの通り天気が良くないので(苦笑)。特に冬は雨の日が多い。そうなると、人工芝が少ないので芝が荒れてしまい、選手がプレーできなくなってしまう。その対策として、室内でもプレー可能なフットサルを推奨していこうという狙いがあるようです。そうした理由から、フットサルの価値も認められるようになってきています。

イングランド人は『5人制はフットボールじゃない!』というプライドからフットサルを敬遠しがちだったので、どういうフットサルの練習をすればいいのか、どんな効果があるのかという情報をFAが積極的に発信しています。FAは『The Boot Room』というサイトを運営することで様々な練習メニューを紹介していますが、そこにはグラスルーツで外国人指導者が実践しているフットサルの練習メニューまで掲載されていました。FAがレベルを問わず、指導者のアイディアを共有しようとしていることがわかって面白かったですね」

――ただ、今イングランドで創造的な選手を輩出しているのは「ロンドンのストリートサッカーだ」という見方もありますよね。ドイツでもストリートサッカーを模倣して選手の創造性や自主性を育む動きがありますが、現状そうした選手はまだストリートサッカーから出てきている印象です。これまで偶発的に生まれていた選手を人工的に生み出すことは本当に可能なんでしょうか?

「非常に難しいところですよね。ストリートサッカーで利益を受ける選手というのは、そもそも技術のレベルが高い。そういうテクニックのある選手には自然とボールが集まってくるので、より技術を磨く機会を得ることができる。それをクラブで模倣しようとしても、ずっとゲーム形式の練習をさせるだけでは難しいような気がします」

――上達する機会を均一化するのか、1人の選手をどんどん上達させるのかというジレンマですよね。

「だから、むしろクーバーメソッドのようにボールの扱いを徹底的にトレーニングすることを推奨する指導者もいますし、ゲーム形式の練習だと狙った場面が作りづらいという指導者もいます。そのあたりは、答えの出ていない世界ですね。ただ、個人的な経験から言えば『ゲーム形式の練習はグラスルーツの選手育成に効果がある』と最近思うようになりました。ドリル形式の練習をやっていても、技術レベルが低い子供はなかなかレベルアップしないんですよね。逆に簡単なルールを与えてゲーム形式の練習を増やす方が、より試合に近い状態でトレーニングすることができる。だからグラスルーツでこそ、ゲーム形式の練習をさせた方がいいという考えですね。それがアカデミーになるとフットボールが理解できる子、技術的に優れた子が多いので、やっと4対2のロンドというトレーニングに意味を見出せるのかなと」

――それこそロンドだと、鬼になる子がずっと同じになったりしてしまう。

「その通りです。ボールも回らないし、ギャップがわからなかったりする。だから、ゲーム形式の練習はグラスルーツでこそやるべきではないかと思いますね」

「グルーピング」の奥深さ

――現在はファンデーション・フェーズ、日本では小学生年代に該当する子供たちを指導されているとのことですが、選手の体格差が表れ始める年代ですよね。イングランドのアカデミーではバイオ・バンディングを導入しているチームもあると耳にしたことがありますが、RTCでもそうした取り組みをされているのでしょうか?

「僕が指導しているクラブには設備がないので、骨年齢を測るようなことはできませんが、学年を混ぜる『グルーピング』を行うことはありますね。例えばうちのU-10には、明らかに体格が大きくて上のカテゴリーでもやれる子がいれば、U-9の選手と同じくらいの体格とスピードの子もいます。そういう子はU-10の試合をやった後、下のカテゴリーでも10~15分間だけプレーさせるような工夫もしていますね。U-11の子もU-10に1人来ていて、その子はU-11のチームでは自信を失って大人しくしていましたが、U-10のチームではリーダーシップを発揮してくれるようになりました。下の子も上の子を手本としてくれますし、上の子も手本になれるよう努力してくれていますね。そうやって選手の異なる顔を見られて面白いです。ただ、自分の年代で苦しんでいる選手が下のカテゴリーに行くことを恥じることもあるので、まずは軽く選手に聞きますね。ただ、日本ではそもそも学年で上下関係があるので、このアプローチは難しいかもしれません」

――現マンチェスター・シティのジョン・ストーンズも14、15歳の時は体格が小さく下のカテゴリーでプレーしていたそうですが、それが身体的にも精神的にも成長を促し16歳でU-18、17歳でトップチームでプレーするようになったそうですね。指導をする中で、日本の子供たちとイングランドの子供たちに違いを感じることはありますか?

「最初は積極的に発言するとか、質問を投げかけたらすぐに返ってくるとか、ありがちな違いを感じていたんですけど、同じ島国だからなのか意外と似ている部分も多くて。今まで、『創造力のある選手が少ない』と言われてきたことも似ています。だからこそ、どのタイミングで差が生まれているのかに興味がありますね。日本の子供たちは技術のレベルが高いので、なおさらです。今指導しているイングランドのアカデミーから漏れた子供たちと日本の子供たちを見比べると『日本人って巧い!』って感じます。それがどこで逆転してしまうのか、興味がありますね」

――ユース年代では、互角以上に渡り合っていますからね。具体的には、どんなところに日本の子供たちの上手さを感じていますか?

「特に小さいスペースでの1対1――ボールをキープしなきゃいけない時や狭い局面でも日本人は細かい動きで打開してしまいます。イングランドの子供たちはそういう器用で俊敏なプレーができない。イングランドらしく、気合いで何とかしようとします(笑)。ただ一方で技術が不足しているからこそ、様々な工夫をする傾向はあります。例えば狭いスペースでプレーできないのはわかっているので、広いスペースを使うとか。他には、違うと言えばスライディング。プレミアリーグみたいな勢いのスライディングが見られます(笑)。普段から観戦している試合に、やはり影響されているんでしょうね。プレミアリーグは有料放送が増えていますが、『マッチ・オブ・ザ・デイ』のような良質なハイライト番組は無料なので、子供たちは高いレベルのプレーに触れることが出来ています」

――最後に、今後のキャリアについて教えてください。

「UEFA-Bライセンスをまだ取得していないので、イングランドで取りたいと考えています。最初はイギリスで働くことも目標にしていましたが、EU離脱など読めない部分も多いので、今後はヨーロッパ全体に視野を広げて活動していくつもりです」

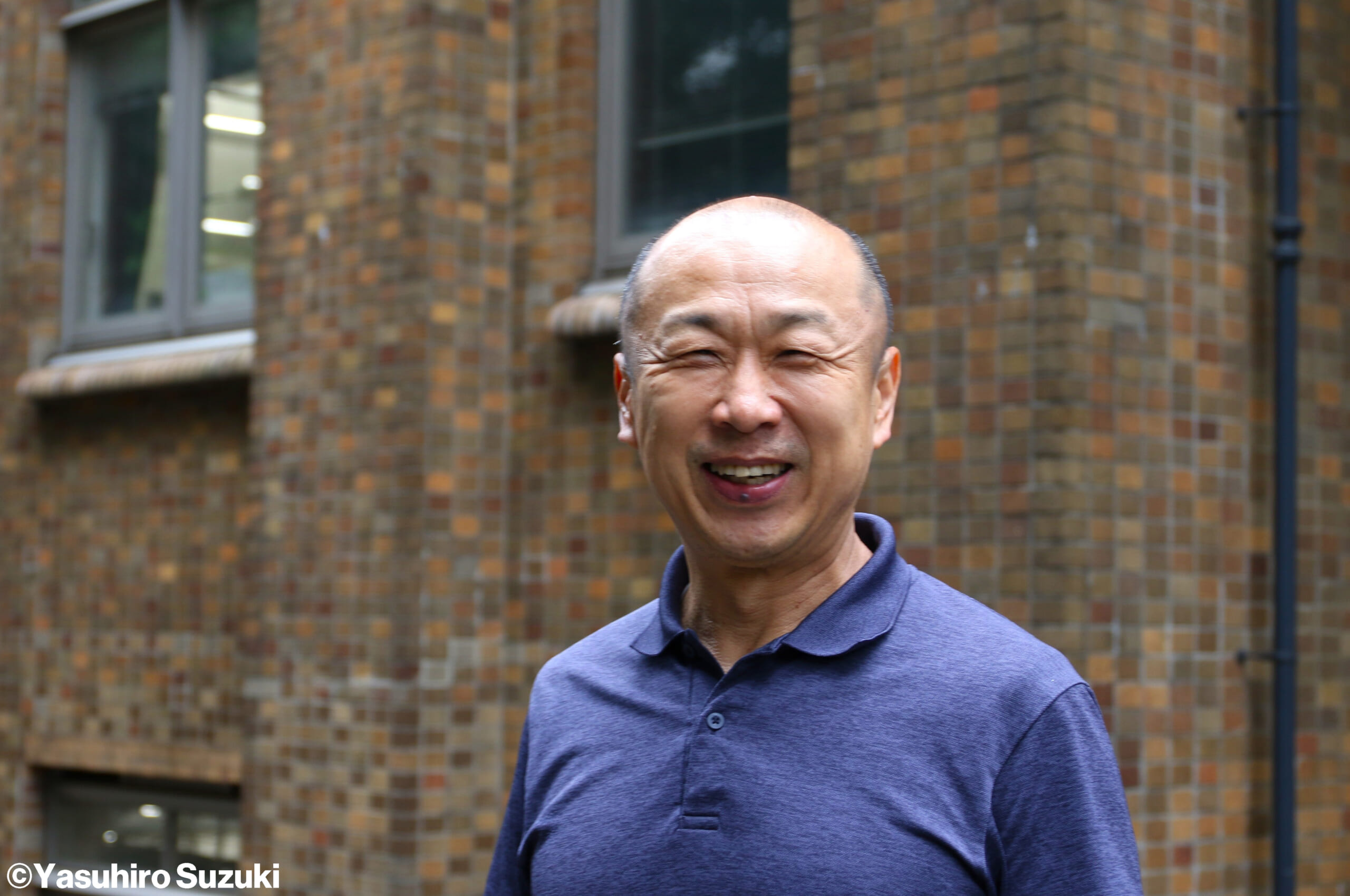

Shion MURRAY

マーレー志雄

1993.3.10(27歳)JAPAN

1993年、滋賀県生まれ。日本で3年間の指導経験を積んだ後、イングランドで指導者ライセンスを取得するためにサウサンプトン・ソレント大学のフットボール学科へ。現地でU-12の男子チームから大学の女子チームまで幅広いカテゴリーを指導し、現在は同大学のスポーツ科学&パフォーマンス指導学科で修士課程に進みながら、サウサンプトンにある地域タレント育成センターでコーチを務めている。Twitter: @ShionMurray

Edition: Masatoshi Adachi (footballista)

Photos: Getty Images

Profile

結城 康平

1990年生まれ、宮崎県出身。ライターとして複数の媒体に記事を寄稿しつつ、サッカー観戦を面白くするためのアイディアを練りながら日々を過ごしている。好きなバンドは、エジンバラ出身のBlue Rose Code。