リバプールはデータで「プレーの質」を問う。南野らを評価する新指標「EPV」

プレミアリーグで首位を独走するリバプールに今冬加わった南野拓実だが、新天地ではいまだ0ゴール0アシストと目に見える結果を残せていない。第25節のサウサンプトン戦では85分にゴール前でモハメド・サラーのお膳立てをシュートミスし、「なぜか8ヤード(約7.3m)の距離から誤射して目前のゴールを外す」と評した米『ESPN』を筆頭に各メディアから厳しい評価を受けた。

だが、本当にそれだけ大きなチャンスだったのだろうか? 一例として挙げた『ESPN』はゴールからの距離を基にその大きさを強調したが、実際のシュートには受けたパスの種類、シュートを撃つ角度や体の部位など、他にも様々な要素が影響を及ぼす。

そうしたシュートの背景にある各データを加味してゴールが生まれる確率を導き出すのが「ゴール期待値」だ。大手スポーツ分析会社『Opta』が提供するゴール期待値によると、あの場面で南野のシュートがゴールネットを揺らす確率は50.77%。つまり、2回に1回決まる程度のシュートチャンスだったわけだ。こうした客観的な数字を踏まえると、あそこまでの批評はいささか大げさだったのではないだろうか。

「ゴールの確率」でプレーを評価

その南野が所属するリバプールはクラブ内部に「研究部門」を置き、こうしてチャンスの質を測るゴール期待値と同様、一つひとつの「プレーの質」を見定めている。ディレクターを務めるのは、ドルトムント時代に一切データ分析を行わなかった指揮官ユルゲン・クロップを説き伏せたという物理学者、イアン・グラハムだ。幼少時から“レッズ”(リバプールの愛称)のファンである彼は、昨年10月にラジオ番組『FREAKONOMICS』で愛するクラブに導入した新指標の存在を明らかにしている。

「サッカーはゴールによって測定されます。それが勝利に直結するわけですからね。私たちは選手がピッチ上で行うあらゆるプレー――パスやシュート、DFならタックル――を捉えようとしているんです。そして、『このプレーが起こる前、このチームからゴールが生まれるチャンスはいくつだろう?』と疑問を投げかける。その後に『このプレーが起こった後、このチームからゴールが生まれるチャンスはいくつだろう?』と問いかけます。私たちはそれをかなり親しみやすい名前で『ゴール貢献度』と呼んでいますよ」

言い換えれば、リバプールはポゼッションの中でゴールが生まれる確率の推移を見守り、その増減から一つひとつのプレーを評価しているということ。それを同様に数値化しているのは、2019年3月にバルセロナの分析部門責任者ハビエル・フェルナンデスが発表した、データ分析界で「Expected Possession Value」(EPV)と呼ばれる指標だ。

「チームの得点チャンスに結びつかない保守的なパスを出していれば、とても容易にスタッツを操作して高いパス成功率を叩き出せますが、私が心から愛しているパスは相手の守備の背後を突いて4、5人のDFをプレーから無効化するパスなんです」

こうグラハムが指摘するように、サッカー界ですでに浸透しているパス本数やパス成功率だけでは、そのパス1本がどれくらい相手の守備組織を乱しているのか――すなわちパスの質を評価することができなかった。だが、有効なプレーエリアと守備の構造、各選手の移動速度・方向転換・位置関係、パスコースやシュートコースなど、多岐にわたって状況的・空間的な情報を考慮するEPVでは、フェルナンデスいわく「例えばパスで(守備側のチームが形成する)ラインを突破した時、ごくわずかな時間で状況が変わる様子やそのポゼッションがゴールに終わる確率の上昇を観測できる」とのこと。

こうした指標を算出するために1試合の映像からおよそ2000のイベントデータ、さらにはミサイル追跡にも使われる光学技術で1秒間に25コマを記録して、約150万に上るトラッキングデータを収集していることを明かしたのは、グラハムと同じくリバプールの研究部門で働くティム・ワスケットだ。この統計学者は昨年12月に英『BBC』が放送したテレビ番組内で、プレミアリーグ第15節エバートン戦での得点シーンを例に、ボロノイ図を応用してEPVが高まるプレーが可能なエリアを視覚化する「ピッチコントロール」を駆使しながらその活用方法を明かしている。

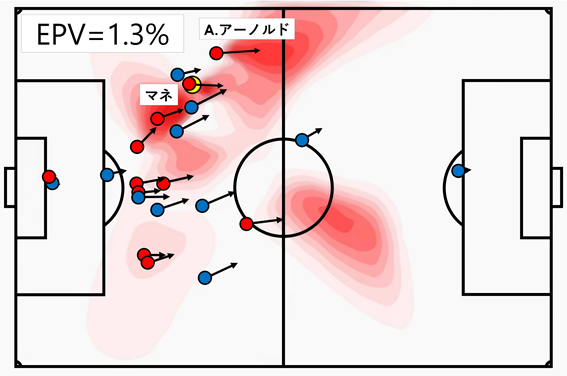

「丸は選手で、矢印は選手の進行方向とスピードを示しています。赤のチームがリバプールです。赤いエリアは、青のチームの選手よりも早くボールを受けられる地点となります。ボールは黄色の丸で示されていますね。ボールを持っている(サディオ・)マネにとって最高のオプションは、これらの赤いエリアのうちの1つにパスを出すことです。すべてはゴールの確率に変換されており、この(左上の)1.3%という値となっています」

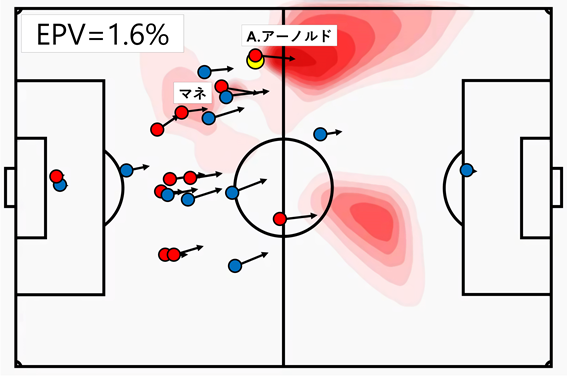

「マネからトレント・アレクサンダー・アーノルドにパスが出て、ボールの受け渡しが成功しました」

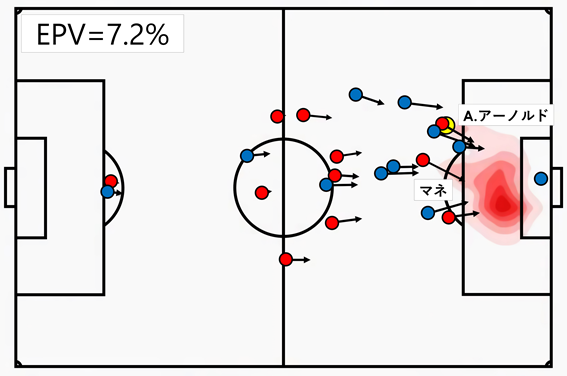

「アレクサンダー・アーノルドはドリブルで前進してゴールに大きく近づき、パスを入れるとマネがゴールを決めました。私たちはこの情報を数多くの方法で活用しています。試合後に行う選手のパフォーマンス評価が主な使い方ですね」

「この利点はすべての選手を同時に見られること。つまり、イベントデータを使って、プレミアリーグの全選手とその他の世界中にあるリーグの膨大な数の選手を分析できるのです。そうやって私たちは、巧くプレーしている選手たちや将来契約するかもしれない選手たちに関わる素晴らしい情報を手にしていますよ」

リバプールの活用方法が明らかになったことでサッカー界の注目を集めているEPVだが、バスケットボール界では2014年にいち早く登場。それを参考に“サッカー版”を生み出したというフェルナンデスは、「その論文で最も興味深かったのは、その選手が(同じ状況で)違うパスを選択した場合、シュートを撃った場合、ドリブルした場合まで問うことができる点だ」と、サッカーでもプレー選択の評価基準としても役立つことを示唆しており、さらに活用の幅は広がっていきそうだ。

リバプール移籍という大きなステップアップを果たすも、ここまではインパクトを残せていない南野。チームが導入するEPVによりプレーの質を高め、汚名返上を果たすことにも期待したい。

Photo: Getty Images

Profile

足立 真俊

岐阜県出身。米ウィスコンシン大学でコミュニケーション学を専攻。卒業後は外資系OTAで働く傍ら、『フットボリスタ』を中心としたサッカーメディアで執筆・翻訳・編集の経験を積む。2019年5月より同誌編集部の一員に。プロフィール写真は本人。X:@fantaglandista