渡邉晋が挑戦する「言語化」。日本サッカーを成熟させるために

『欧州サッカーの新解釈。ポジショナルプレーのすべて』発売記念企画#1

Interview with

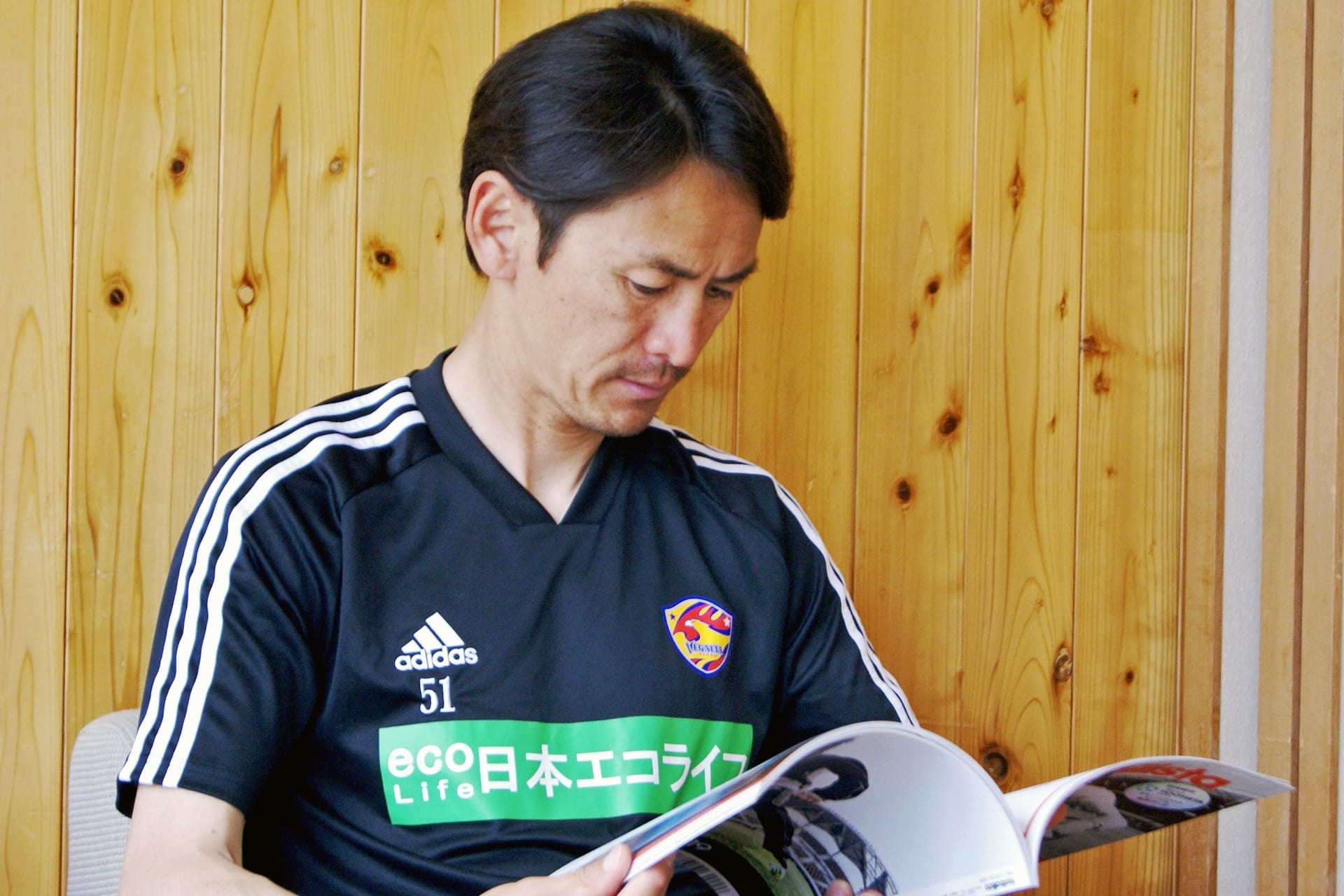

Susumu WATANABE

渡邉 晋 (ベガルタ仙台 監督)

7月27日に発売される『欧州サッカーの新解釈。ポジショナルプレーのすべて』は、名将ペップ・グアルディオラによって言語化されたことを契機に世界中へと広がり一大トレンドとなった「ポジショナルプレー」を軸に、WEB発の新世代ライター・結城康平が現代フットボール理論を読み解いていく一冊だ。

本書には特別企画として、グアルディオラと同じく「5レーン理論」をJリーグ・ベガルタ仙台で実践する渡邉晋監督のインタビューが収録されている。今回は発売を記念して、その一部を特別公開!インタビュアーである著者が日本屈指の戦術家から感じ取った「こだわり」とはいったい何だろうか?

――お話を伺っていて強く感じたのが、言葉に対する強いこだわりです。現在はサッカー界でも世界的に「言語化」が進んでいるので、私たち書き手も様々な言葉を紡いでいますが、「そんな言葉は現場では使われない」という声が上がる時もあります。例えば「ポジショナルプレー」という言葉も、定着する前は「机上の空論」のように扱われていました。

「いや、僕は言葉も含めていろんな議論がもっともっと沸き起こってほしいなと思います。ただ、1つの言葉で選手がこういうプレーって思い浮かべられることは非常に大事ですし、それもサッカーの『言語化』に繋がると思います。言葉が1人歩きしてしまってそもそもの定義が曖昧になってしまうと、例えば『こっちはこういう意味でハーフスペースって使ったのに、あっちではハーフスペースって全然違う意味になっていた』っていうことも起こってしまうのですごく怖いです。だから、そこに関しては気をつけなければいけないのかなと。

僕は、なるべく選手に使う言葉は日本語にしてるんですよ。『カタカナや英語ではわからないかな』『思い浮かべられない選手が多いかな』と思って。そもそも、ここ数年は外国人選手を獲っていなかったので。獲れなかったというのもあるんですけど(笑)。だから、日本語でわかりやすい言葉。『ああ、これってこういう意味だよね』ってイメージしやすい言葉がいいなと思いますね。極力、日本語でわかりやすい言葉で伝えるようにはしています」

――「立ち位置」とおっしゃっていたのも、「ポジション」だと非常に広義になってしまうからですよね。

「すごく、曖昧じゃないですか。いろんな人が思うポジションっていうのがありますから。FWがポジションなのかもしれないし、いろんな意味を想像できてしまう」

――スタッフ間ではどのように言葉を共有しているのでしょうか?

「トレーニングや言葉については、それこそヘッドコーチをやっている小林慶行コーチと、昨季で退任した福永泰コーチと3人でつくり上げてきたものはものすごくたくさんあります。『こういう言葉で、こういうふうにやるんだったら、こういうトレーニングやろうよ』って話し合って、本当にいろんなことを喋ったりしていましたね。で、特に小林コーチは毎年一緒に海外に視察に行っているので、『海外で見たものを、自分たちのチームに導入するとしたら、どうやってやろうかな?』っていうのが話の流れになっています。僕ら3人は同じ高校を卒業しているので、トレーニング、考え方、サッカーに対する捉え方と共通項がたくさんある。だから、同じ絵を描いていろんなものをつくれたということも間違いなくありますね。今季はコーチが入れ替わりましたが、今までやってきたものは大事なベースにしていきたいと考えています。なので、まずは言葉から新しいコーチ陣に伝えて『仙台で言う言葉は、こういうプレーだよ』っていうところを伝えることで、ズレが生まれないようにしています」

――ベガルタ仙台の中で、自分たちのスタイルを体系化しようとしているということですね。例えばポルトガルやオランダでは、言葉とイメージを共有するために辞典をつくっているという話を聞いたことがあります。そうやって欧州で言語化が進む理由の1つとして、戦術的な議論が盛んになっているという背景がありますが、日本サッカーにも必要でしょうか?

「絶対に、戦術的な議論は必要じゃないですか。やっぱり日本サッカーって戦術的にまだ弱い部分があって、世界に太刀打ちできないところがあるので。逆に言うと、日本のサッカーにはそれだけ“伸びしろ”もあるということです。そういうものは、小さい頃から身体だけではなく頭も鍛えることで身につきます。結局、サッカーって1人でやるものではないんです。もちろん、ドリブルをずっと練習してそれで全員を抜ければいいけども、そんなスーパーな選手ってそうそう生まれるものではないし。だから、『仲間とどうやってこの相手を倒そうか』って考えていく必要があります。

そうやって考えていくと、『立ち位置やポジショニングを工夫することで、相手を困らせる』という考え方が絶対出てくる。それを理解させるのって、高校生になってからじゃ絶対遅い。小学生の頃からそういうものを身に着けて、『そうすれば仲間がフリーになるから、その仲間がドリブルで進んでいくことができる』というような戦術的な理解をリンクさせていかないといけません。高校生になって、それを教わったところでもう手遅れですよね。

だから、そういう戦術的な議論っていうのが深まっていって、皆が当たり前に考えられるようになると、『机上の空論』だと思われていたものがそうではなくなると思います。その議論すら生まれなくなるでしょうね。『机上の空論になっちゃうんじゃないかな』っていう発想がまだ日本の中にあるという事実が、おそらく日本サッカーの未熟で足りない部分だと思います」

――戦術的な議論と言えば、ベガルタ仙台のサポーターはブログやSNS等で戦術分析をされている方も多い印象です。そういったサポーターについてはどのように思われますか?

「いるの? むしろベガルタのサポーターは、スタジアム集まって『いくぞ!』っていう感じの人がいっぱいいて、『熱いなあ』っていう印象なんだけど、いるの?(笑)」

――ここ数年でかなり増えた印象ですし、他クラブのサポーターと比べてもかなり深く戦術分析をされていますね。渡邉監督が「5レーン理論」を導入されている影響もあるかもしれません。

「じゃあ、『皆で一緒に呑みましょう』と伝えておいてください(笑)。ホワイトボード持参で(笑)。でも、単純に僕たちがどういうふうに見られていて、どういうものを僕が表現しようとしていて、そこにどれくらいの共通認識とかがあるのか、齟齬があるのかっていうのは単純に知りたいですね」

――ぜひともこのインタビューを通じて、サポーターの皆様にメッセージとしてお伝えしたいと思います(笑)。ありがとうございました。

Susumu Watanabe

渡邉 晋

1973年10月10日生まれ。現役時代はコンサドーレ札幌、ヴァンフォーレ甲府、ベガルタ仙台でDFとしてプレー。2004年に引退すると、ベガルタ仙台で巡回コーチ、ユースチームコーチ、トップチームコーチ、トップチームヘッドコーチを歴任し、2014年のシーズン途中にクラブ史上初のOB監督としてトップチーム監督へ就任。以降、2017年のルヴァン杯ベスト4進出、2018年の天皇杯準優勝などクラブ史上初となる成績を残し、今年でトップチーム監督として6年目を迎えている。

■『ポジショナルプレーのすべて』発売記念企画

#1 渡邉晋が挑戦する「言語化」日本サッカーを成熟させるために。

#2 対談前編:結城康平×らいかーると戦術分析は「まちがいさがし」

#3 対談後編:結城康平×らいかーると「ポジショナルプレーVS和式」論争

Edition & Photos: Masatoshi Adachi (footballista)

Profile

結城 康平

1990年生まれ、宮崎県出身。ライターとして複数の媒体に記事を寄稿しつつ、サッカー観戦を面白くするためのアイディアを練りながら日々を過ごしている。好きなバンドは、エジンバラ出身のBlue Rose Code。