ムバッペ本領発揮の理由は?なぜ強豪に勝てない?戦術では打つ手なし?シティ戦を占うレアル・マドリーの24-25前半戦総括

現地時間2月11日にCL16強入りを懸けた新形式のプレーオフで、マンチェスター・シティと4季連続で激突するレアル・マドリー。注目の大一番を占う意外なポイントとともに、リーガでは首位に立ちながらも試行錯誤が続く欧州王者の2024-25シーズン前半戦を、きのけい氏が総括する。

シーズンをわずか2敗で終えた昨季のスカッドにキリアン・ムバッペが加わり、世界中の関心が集まる中で迎えた今季、レアル・マドリーはすでに7敗を喫している。特にラ・リーガ第11節(0-4)とスーペルコパ決勝(2-5)のエル・クラシコで大敗し、レギュレーションの変わったCLでは決勝ラウンドへのストレートインを逃すなど、カルロ・アンチェロッティ第2次政権4年目のマドリーはここまで不安定な戦いを続けている。

浮き沈みを繰り返している最大の要因は、2月に入っても攻守の最適なバランスを見出すことができていないからだろう。ムバッペ、ビニシウス・ジュニオール、ロドリゴ・ゴエス、ジュード・ベリンガムは、アンチェロッティのみならずクラブにとってアンタッチャブルな存在であり、この4選手を共存させながら勝ち続けることが指揮官に課された至上命題と言える。

本稿では、この至上命題を達成するためにチームが試行錯誤をし続けたシーズン前半戦を総括するとともに、マドリーがシーズン終盤に向けてどのように完成へと向かうかについて展望を述べたい。

不調から一転、ムバッペはなぜ本領発揮できたのか?

今季のマドリーの主要なテーマが、完成されたスカッドにいかにムバッペを組み込むかであることに異論はないだろう。CLを制したメンバーに世界最高のアタッカーが加わったからと言って、それだけチームが強くなるとは限らない。そこにフットボールの奥深さがある。

シーズン序盤、ムバッペは厳しい批判に晒された。特に11月末のCLリーグフェーズ第5節リバプール戦(2-0)、次々戦のリーガ第15節アスレティック・ビルバオ戦(2-1)では低調なパフォーマンスに終始し、2試合ともPKを失敗したことが直接的な原因となりチームは敗戦。それまでの成績は公式戦20試合の出場で10ゴール2アシストと、並のアタッカーなら十分賞賛に値する数字であるものの、彼にかけられた期待からは大きく下回る結果であった。

しかし、直後のリーガ第16節ジローナ戦(○0-3)以降の公式戦15試合では13ゴール2アシスト。パリSG時代に記録していたような1試合1得点に近いペースで数字を積み上げており、1月末のリーガ第21節バジャドリー戦(0-3)ではついにマドリー移籍後初のハットトリックを達成。今や本領発揮と言えるパフォーマンスでチームを牽引している。

ムバッペ個人に目を向けると、この2カ月の間で明確に改善したのは、相手のMF-DFライン間のスペースにおけるポジショニングである。

本職が左ウイングであるムバッペだが、マドリーではすでにそのポジションにビニシウスが君臨しているため、CFを務めている。近年、まさしくカリム・ベンゼマがそうであったように、CFには最前線に張り続けるだけでなく“偽9番”としてMFの選手たちと有機的に関わりながらビルドアップに貢献すること、崩しの局面において自らが前を向いて相手の守備ブロック内に侵入していくことなどが、当然のように求められる時代となった。

しかし、加入当初のムバッペは、最前線で相手DFラインにべったりと張り続けるポジションを取り続けていた。特にリーガのチームはリーグ1と比較して非常に守備が組織的であり、下位チームであってもボールホルダーへの素早いファーストDFの決定とそれに伴うディアゴナーレ(斜め後ろのカバーリングのポジションを取る動き)、またこまめなラインコントロールによって相手の使えるスペースと選択肢を丁寧に管理し続けることができる。ムバッペは相手CBの管理可能な位置に立っているだけで、価値の高い相手のライン間のスペースにおける味方にとっての選択肢になっておらず、差し込まれる縦パスを無理に背負いながらコントロールしようとして潰されるシーンが多発。またハイラインを敷くような相手に対しても、初期ポジションがDFラインに近すぎることで、パスが出る瞬間には前へとつんのめってしまいオフサイドを連発した。バルセロナ戦では8回のオフサイドを取られ、これは過去15年のリーガにおける1試合最多記録に並ぶ不名誉な数字であった。

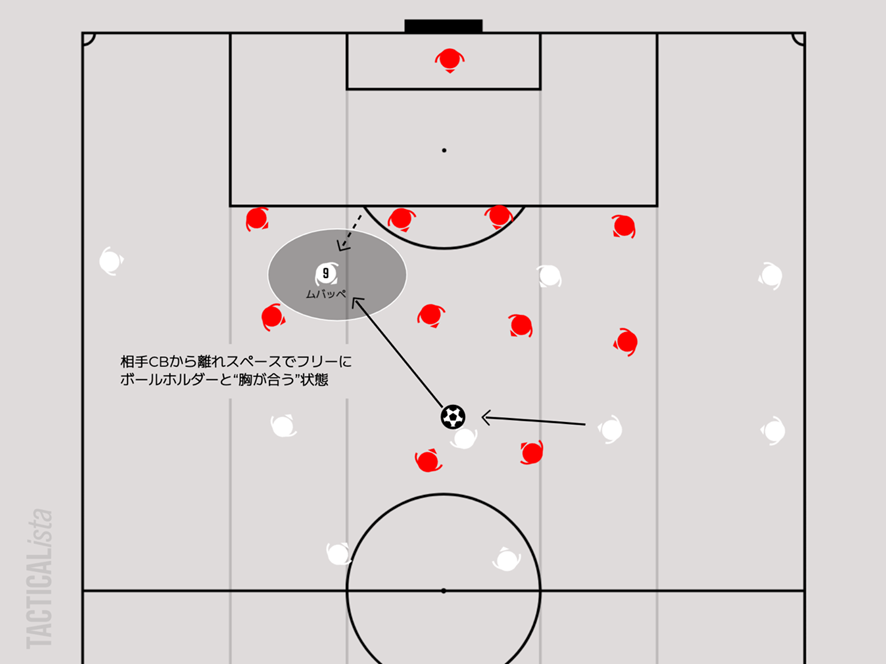

一転して現在のムバッペは、ボールが入ってこない間にスペースを見つけ、相手CBから離れて味方の選択肢となり続けるリポジションの頻度を劇的に増加させている。ボールホルダーがフリーで前を向いたタイミングで相手CBの視野外からライン間に降りてくるため、スペースで“胸が合う”状態を作れており、ビルドアップの出口になったり、ターンして自らが崩しのスイッチを入れたりすることができるようになった。

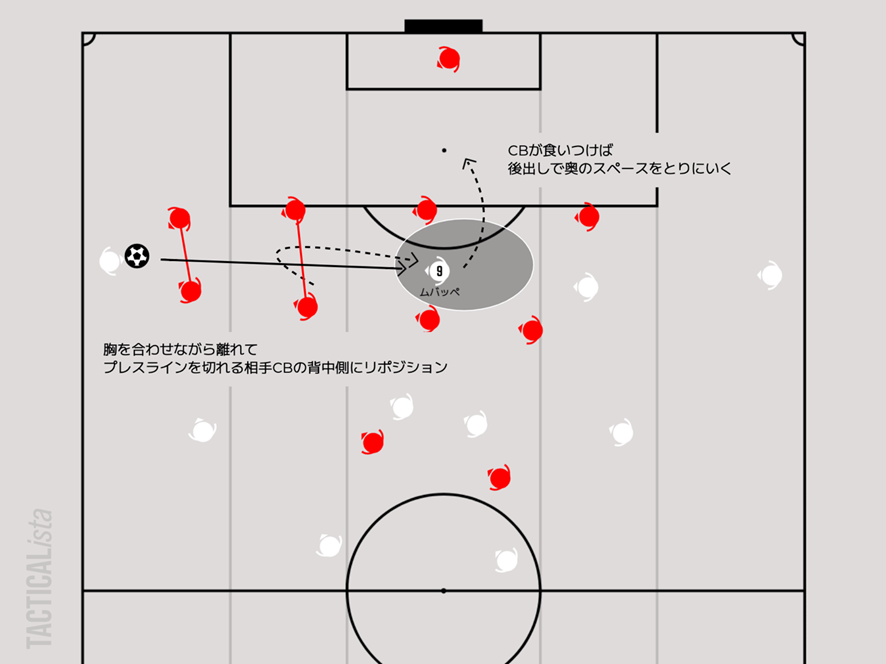

ボールがサイドにある時も同様である。得意な左サイドに寄る傾向があるものの、一度自身の想定したタイミングでパスが出てこなかったとしても、そこから胸を合わせながら離れることで相手と相手を結んだプレスラインを切るような、相手CBが認知できない背中側のスペースでフリーになれるようになった。そのスペースで前向きでボールを持てば、彼の最大の武器の1つである驚異的なシュート精度の高さにより、距離を問わずゴールを撃ち抜ける。また自身へのパスラインを遮断するように相手のCBが食いつけば、後出しで奥のスペースをとりにいくことで、前提として相手DFラインから離れたポジションを取っているため、オフサイドにかかることなく爆発的なスピードを発揮しゴールを陥れるようになった。

このようなポジショニングの改善が見られたのは、シンプルにフィジカルコンディションが上がったこと、そしてメンタル面に変化があったことが理由であると推察される。もともとアンチェロッティは崩しの局面におけるチーム全体の配置や個々の選手の細やかなポジショニング、ボールを引き出すタイミング、体の向き等を指導することに長けた指導者とは言いがたく、むしろこういったライン間におけるプレーの素養はパリSG時代にルイス・エンリケの指導によって培われたものだろう。また、アスレティックとの試合が「どん底だった」と明かし、しかし「このユニフォームのために全力を尽くすことの意味に気づいた」と語ったように、ムバッペがある意味で“吹っ切れた”ことにより、本来の輝きを取り戻したのだ。

セバージョスの台頭とベリンガムの役割変更

ムバッペの本領発揮は彼自身だけで説明できるものではない。チームの攻撃時における配置構造と役割の変化がそれを大きく後押ししていたからだ。

……

Profile

きのけい

本名は木下慶悟。2000年生まれ、埼玉県さいたま市出身。東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻所属。3シーズンア式蹴球部(サッカー部)のテクニカルスタッフを務め、2023シーズンにエリース東京FCのテクニカルコーチに就任。大学院でのサッカーをテーマにした研究活動やコーチ業の傍ら、趣味でレアル・マドリーの分析を発信している。プレーヤー時代のポジションはCBで、好きな選手はセルヒオ・ラモス。Twitter: @keigo_ashiki