人種差別、地域とグローバルの関係…サッカーから社会の問題を考える

2018年5月に創設されたフットボリスタのオンラインサロン「フットボリスタ・ラボ」。国外のプロクラブで指導経験を持つコーチに部活動顧問といった指導者から、サッカーを生業にこそしていないものの人一倍の情熱を注いでいる社会人や大学生、現役高校生まで、様々なバックグラウンドを持つメンバーたちが日々、サッカーについて学び合い交流を深めている。この連載では、そんなバラエティに富んだラボメンの素顔とラボ内での活動、“革命”の模様を紹介していく。

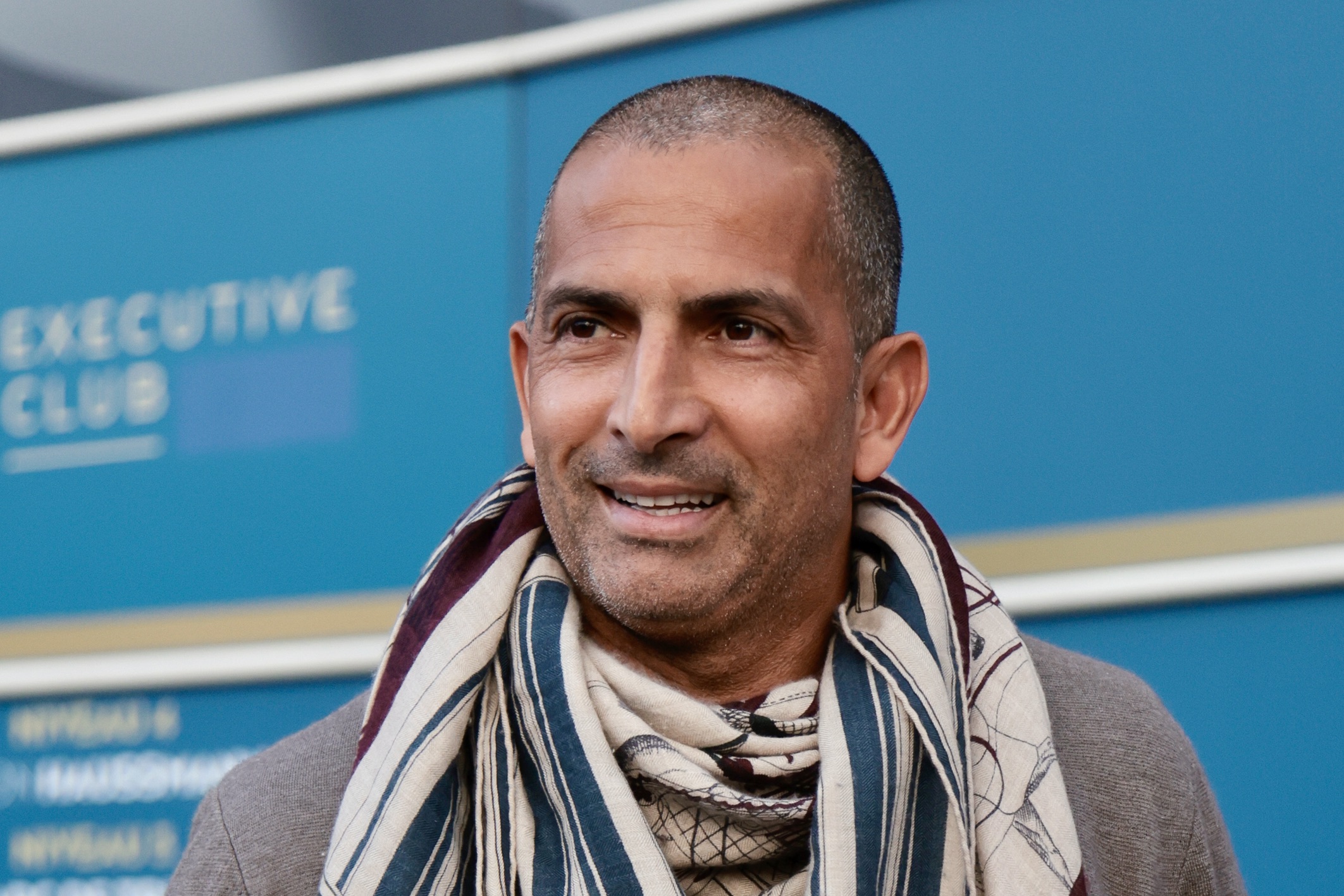

今回は、サンケイスポーツのサッカー担当記者である邨田直人さん。大学で文化の側面からのサッカー研究と出会い、今も勉強を続けている彼に、昨今のサッカーを取り巻く問題やフットボリスタでの記事執筆について話を聞いた。

文化としてのサッカーと学問の接続

──まずは自己紹介をお願いします。

「サンケイスポーツというスポーツ新聞社で働いています。2019年2月から関西のJリーグクラブを主に担当していて、代表取材もやらせていただいています。サッカーとの出会いは、最初は地元の少年団に入り小学校6年間、その後は公立中学校の部活に入って、そのまま高校卒業までやっていました。高校は公立校なんですがちょうど僕がいた時期が強くて、大阪の1部で履正社とか興国とかと同じグループだったんです。先発にはガンバ堺出身とかが何人もいて、僕はベンチで見ていました」

──観戦する方はどうでしたか?

「2005 年に初めてスタジアムに行ってガンバの試合を見て、2007 年くらいからウイイレの延長線上で海外サッカーも見るようになりました。『フットボリスタ』とか『ワールドサッカーダイジェスト』を買ったり、『マンデーフットボール』を見たりしていました。それで、その時のウイイレのマスターリーグ的に、若い選手がいっぱいいるチームの方がいいなと思ってアーセナルを応援し始めました(笑)」

──大学に進まれてからはどんな勉強をされていたんですか?

「神戸大学に進学したんですけど、そこで入った学部にサッカーを通して現代のイギリス社会、政治、人種差別などの関係を研究されている、小笠原博毅先生という方がいたんです。入学して1カ月くらいでたまたまその先生の授業を受けて、こんな面白いスポーツの見方があるんや、と。あと僕が入ったのが2014 年だったんですけど、ブラジルW杯の大会前イベントで、中田英寿さんが『日本は優勝できると思いますかね?』みたいなお決まりの質問に対して、『難しいと思います』と言った後に、『でも日本でサッカーが文化になって、10年、15年と続けばそういう可能性も出てくるかもしれない』というようなことを答えてたんですね。そこで、サッカーが文化になるってどういうことや? ってすごい引っかかって。そうしてサッカーと社会、人種、政治、その国の状況などの勉強に入っていきましたね」

──その辺りの領域の勉強に対して、どういうところが魅力的に感じましたか?

「それまで、欧州サッカーの高額な移籍金とか、労働ビザの話とかを見ていると、ただアーセナルが好きでサッカーを見ていただけなのに、違う世界の話をしているみたいというか、実感がなかったんです。でもそこで何が起きているんだろうという疑問について考えることが、研究の分野として成り立つんだとわかって、面白く感じました」

──個人的な疑問が学問と接続できたってことですよね。具体的にはどんなアプローチになるんですか?

「先生がされていたセルティックでいうと、オールドファーム(セルティック対レンジャーズ)はカトリックとプロテスタントの対立でもあると言われていて、ダービーはこの地域に住んでたら応援しているチームはここ、宗派はこっち、みたいな感じで所属が固定化される。そういう閉ざされた見方があるからこそヤジも酷くなる…… みたいな見方をされますよね。でも実際は、そんなに簡単に線引きできる固定化された関係じゃないよね、ということをおっしゃっていました」

──バスク純血主義が称えられる一方で、そういう地域の特徴がブランド化すると誤解が広がるリスクもありますよね。一歩間違えると、人種差別に発展する可能性もありますし。

「プレミアリーグは特にそうですけど、全世界どこでも試合を見られるようになってきている中で、コスモポリタンな多文化主義というか、いろんな文化がそのクラブに入ってくるのは良いことだというのが今広まっている見方だと思うんです。逆にローカルな部分、それこそ純血主義とかは薄まっていく流れにあります。でも、いくら多文化主義と言っても、地域のスタジアムにいるサポーター、ローカルな部分というのは消えないわけです。そこで例えば、TV 放映権の関係で見られない地域や人々がいるとか、ローカルの人がチケットを買えないとか、そういう問題も出てきていますよね」

──チケット値上げ問題はリバプールがそうですね。バルセロナもずっとカタルーニャ独立を支持していますけど、グローバルを意識するようになってからは先鋭的ではなくなりましたからね。

「どちらか一方がいいとかじゃなくて、常にそのパワーバランスの中にあるものだと思います。今は多文化でコスモポリタンな志向が強まっていると思うので、そうなると逆にローカルな側をピックアップして、両者のせめぎ合いを考えていく方が健全なのかなと思っています」

デリケートなテーマにどう向き合う?

──大学を出られてからはサッカーの記者になったわけですが、もともとなりたいという気持ちはあったんですか?

「大学に入る前からサッカーの仕事をしたいという思いはありました。それで大学でそういう勉強をした上で、好きなものを仕事にするのはどうなんだろうと一度悩みました。それで、たまたまさっき話した先生が書いた本の中に、対話形式で進行していく章があって、『サッカーが好きなのに批判的に見て、嫌いになることもあるなんて、倒錯的じゃないか?』という疑問に対して、『好きだからいじるんでしょ?』みたいな返しがあって、確かにそうやなと。好きだからこそ批判的に見るし、もっと知っていかないといけないと思う。それを忘れなかったら大丈夫かなと考えて、サッカーの仕事をしようと決めました」

──入社されたサンスポでは、かなり早い段階からサッカー担当になられてますよね? しかも日本代表担当も。

「ラッキーでしたね。最初からサッカー担当になれて、代表も大阪に他に記者がいないから僕が強制的に行くことになって、こんな風に進むと思っていなかったというのが正直なところです」

──そして就職されてからフットボリスタ・ラボにも入ってくれたわけですが、実際に入られてどうでしたか?

「わっきーさん(粉河高校サッカー部顧問・脇真一郎氏)とか、活動的な方がいっぱいいらっしゃったおかげで、毎月西軍のみんなと飯食ってましたね。ジェイさんも毎回山口から来て」

──やばいですね、西軍の結束は(笑)。

「おかしいんですよ。梅田で野郎だけでサッカーの話をしているみたいな変な空間だったんですけど、面白かったですね。社会人になって2、3 カ月とかだったんですけど、わっきーさんとかから草の根の話が聞けるのは勉強になりました。育成年代の現場の方のお話は、今までとは違うリアリティがありました」

──邨田さんには、フットボリスタWEBでの記事執筆という活動もしていただきました。鈴木武蔵選手への人種差別的な発言に対する同選手の応答という、かなりデリケートなテーマでした。

「とても良い経験になりました。あの記事が出たのがちょうど代表の取材でタジキスタンに行っていた時だったんですが、現場にいた他の記者の方からも反応をいただきました。あと僕の先生には『先を越された、俺の書いた文章かと思った』と言われてめちゃくちゃうれしかったですね。コメントとかリプライもたくさんもらいました。大学4年間でそれなりに勉強をして、社会人になってからもさらに本を読む量が増えていたんですが、勉強した結果、個人として問題に気づくことはできても、自分が生きるのがうまくなっただけで、問題解決に向かって何か行動できているかというとそうじゃない、という感覚がずっとありました。なので、多くの人に見てもらえる形で発信できて良かったです」

──難しいテーマなので相当気を遣って書かれたと思うんですけど、人種差別問題はひとつ間違えると誰かを傷つけかねないし、立場によって受け取られ方も異なります。ただ、そこで一歩踏み出したことでいろんな人に何らかの影響を与えられた。

「そうですね。プレミアでシティのメンディとか、セリエAではクリバリとか、スペインでも普通にあるじゃないですか。日本でもヨーロッパサッカーを応援している人はいても、そういう差別が起きている現実とは距離がある感じがして……。もしかしたらBLACK LIVES MATTERとかの問題とも一緒かもしれないです。話題になっていることと、日本で生活している自分に距離があって、その距離を埋めるために何かできるんじゃないかとずっと考えています」

──最後に、邨田さんが今後ラボでやりたいことを教えてください。

「西軍の人もそうですし、今一緒にツイキャスでサッカーと文化の話をしてる川嶋六さんとか、ラボに入らなかったら会わなかったような人がたくさんいます。そこからいろんな活動に繋がっていったので、今後もいろんな人に会って話を聞いてみたいです。あとはこの前の記事のように、自分が関心がある領域については、ラボやフットボリスタの力を借りて、もっと広く発信するようなことをやっていけたらと思います」

── ぜひラボの可能性をさらに広げるような活動を期待しています! 本日はありがとうございました。

フットボリスタ・ラボとは?

フットボリスタ主催のコミュニティ。目的は2つ。1つは編集部、プロの書き手、読者が垣根なく議論できる「サロン空間を作ること」、もう1つはそこで生まれた知見で「新しい発想のコンテンツを作ること」。日常的な意見交換はもちろん、ゲストを招いてのラボメン限定リアルイベント開催などを通して海外と日本、ネット空間と現場、サッカー村と他分野の専門家――断絶している2つを繋ぐ架け橋を目指しています。

フットボリスタ・ラボメンバー募集中!

入会手続きやサービス内容など詳細は下記のページをご覧ください。

https://www.footballista.jp/labo

皆様のご応募を心よりお待ち致しております。

Edition: Mirano Yokobori (footballista Lab), Baku Horimoto (footballista Lab)

Photos: Getty Images, Pool via Getty Images

TAG

Profile

浅野 賀一

1980年、北海道釧路市生まれ。3年半のサラリーマン生活を経て、2005年からフリーランス活動を開始。2006年10月から海外サッカー専門誌『footballista』の創刊メンバーとして加わり、2015年8月から編集長を務める。西部謙司氏との共著に『戦術に関してはこの本が最高峰』(東邦出版)がある。