東俊希、18歳。「前俊」を彷彿とさせる男、新生広島の象徴へ

2019シーズンのJ1開幕戦で、サンフレッチェ広島のベンチには2000年生まれが2人並んだ。松本大弥(まつもと・ひろや)と、本記事で紹介する東俊希(ひがし・しゅんき)である。

2季目を迎えた城福浩監督のもと、広島は若返りを図っている。3度のリーグ優勝を遂げたチームは、すでにピークアウト。森崎和幸・浩司は引退、佐藤寿人、高萩洋次郎、ミキッチ、塩谷司、千葉和彦といった主力はチームを離れた。「DAZNマネー」から一歩早かったこともあり、広島は現在ほど多額の優勝賞金を手にしていない。3度の優勝があっても、広島はあくまで「育成のチーム」である。

そんな新生・広島において、ひときわ輝きを放つのが東だ。松本大とともに、2018年の高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグで広島ユースを優勝に導いた。すでに今季のACLにも出場し、第2節メルボルン・ビクトリー戦では本田圭佑と同じピッチに立ち、先制ゴールを決めてもいる。

そんな彼を、広島の生き字引である中野和也氏はある天才レフティになぞらえる。さっそくご覧いただこう。

広島史上最高のレフティは、誰か?

広島史上最高のレフティは誰か。そこは様々な議論が飛び交う。

攻撃陣に絞っても、元日本代表であり説明不要のモンスター・久保竜彦がいる。FKで強烈なゴールを連発し、ミドルシュートや3人目の動きからのコンビネーションゴールも得意とした森崎浩司は、クレバーさでいえばトップだ。重く正確なクロスから、数々のゴールをアシストした服部公太。「走るファンタジスタ」の異名をとり、「テクニシャンは動かない」というイメージを覆した柏木陽介。そして、クラブ史上最多得点記録を持つ不世出のストライカー・佐藤寿人。誰が最高か、見る視点によって様々な意見が飛び交うだろうし、結論も出ない。

広島における「レフティ論議」になるといつも、思い出す選手がいる。

前田俊介だ。「前俊を諦めない」という、あの前田俊介である。今は高原直泰がオーナーを務めている沖縄SVで選手兼U-15コーチを務めている。

「広島史上最高」という冠は、つかない。だが、楽しさと面白さ、そういう評価基準であれば、彼の名前はグッと浮上する。まるで軟体動物のようなドリブルでDFを次々と抜き去る姿。ボールを足下に置いて立ち止まり、上半身の動きだけでDFをひっくり返すそのフェイント。精度抜群の左足プレースキックから、森崎和幸のヘディングゴールを何度も生み出したこともある。

何よりも、シュートだ。その威力だけでいえば、森崎浩司や久保竜彦に軍配が上がる。彼らは駆け引きやアイディアも持っているのだが、前田俊介のシュートアイディアはまた独特だ。広島に初めて高円宮杯をもたらした2004年全日本ユース選手権の決勝でGKを股の間を通したシュートは、おそらくは彼の真骨頂。足下を全く見ることなく、相手の目をずっと見ながら、全く力むことなくシュートを通す。前田がボールを持つと時間が止まり、完全に「前俊の世界」に持ち込める。速い選手、正確な選手、上手い選手は数多いが、「世界をもっている」タレントは選ばれた才能だけだ。

もし、前田俊介がハードワークできる選手だったら、彼のサッカー人生は大きく変わったはずである。2006年から彼の指導を受け持ったミハイロ・ペトロヴィッチは本来、テクニシャンを好む。「きっと彼なら前田を活かしてくれる」。期待した。しかし、ペトロヴィッチは前田をほとんど起用せず、才能に満ちあふれたストライカーは、出場機会を求めて2007年途中に広島を去った。「(前田を外に出した)私の判断が間違っていたことを証明してほしい」という言葉をペトロヴィッチは彼に送ったが、結果としてはどうだったか。

ペトロヴィッチという指揮官は技術だけでなく運動量を伴ったチームプレーヤーでないとピッチには立たせない。前田は、特に運動量の面で大きく評価を下げた。だからこそ、あれだけの才能を持ちながら、サッカー選手としての栄光には手が届かない。鳥取でプレーしている時も見たが、前田はいつも楽しい。しかし、楽しさだけでは戦えないのがモダンサッカーである。Jリーグである。

足立強化部長も「驚いた」ハイパフォーマンス

前振りが長くなった。本題に入ろう。東俊希のことだ。

彼は前田や柏木、森崎浩司らと違い、少年の頃から才能を輝かせていたわけではない。もちろん、広島ユースのスカウト網にかかったわけだから、見るべきものはあった。だが、足立修強化部長は正直に「絶対にプロになれる。そういう印象は入ってきた当時は感じなかったですね」と語る。同級生の松本大弥は1年生からそのスケールの大きさが目立っていたが、東の印象は確かに薄い。

U-15日本代表に選出され、AFC U-16選手権にも出場していたが、世界大会のメンバーには入らなかった。広島ユースでも左ワイドのポジションを確保したのは2年の後半になってから。過去の広島ユースの俊才たちの多くは、1年の時からまばゆい輝きを放ち、周りに「プロになるのは当然」という雰囲気を醸し出していたものなのに。

欠点は少なくない。左足は間違いなく強烈だが、洗練とは程遠い。それまでの広島ユースの先輩たちが見せていた技術の高さと比較すると、荒削りだ。だが、クラブは彼の可能性に期待し、トップ昇格を内定させる。「あくまで未来の素材」として。

ただその認識は、2018年8月22日を境にして大きく変わる。

天皇杯・対名古屋戦。負傷者や年代別代表選出などで戦力的に問題を抱えていた広島。城福浩監督は、東俊希を先発で起用した。ポジションは右サイドハーフ。[3-4-2-1]の形が多い広島ユースとは違うシステム、違うポジション。だが、東はここで、圧巻のプレーを見せる。キックオフ直後からサイドを強烈に突破してチャンスをつくると、その後も積極的な飛び出しを見せて相手の左サイドを脅かした。CKを蹴れば、まるで森崎浩司を彷彿とさせる鋭く速いボールで名古屋の守備陣を慌てさせた。28分にはCKで直接ゴールを狙う大胆さ。スルーパスで工藤壮人を走らせるプレーも堂々たるもので、45+1分の直接FKの時は「フェリペ・シウバではなく東に蹴らせろ」と思わず叫んでしまった。

後半の東は、さらに輝く。60分にはベリーシャとのワンツーからシュートを狙う。73分には粘り強いプレーでチャンスをつくり、ベリーシャのシュートを導く。79分、スルーパスでパトリックを走らせ決定機を演出。そして87分には、素晴らしくスピードのある左足クロスでベリーシャの決定的なヘッドを導いた。膝に違和感を感じたため延長戦では交代したが、90分という時間の中で最も熱い拍手を浴びたのは、無名の18歳。ゴールに絡んだわけではないが、最も楽しいプレーを見せてくれたのは、取材陣に囲まれると緊張を隠せない高校3年生だった。

彼のプレーに驚いたのは、サポーターやメディアだけではない。いつも彼を見ているはずの指導者たちも、衝撃を受けていた。ふだんの彼が見せているプレーよりも、遙かに上をいくパフォーマンス。「あそこまで、やれるとは」。そんな言葉が各所で聞こえた。足立強化部長も「驚いた。周りのレベルの高さが彼の(本当の)力を引き出したのかも」と笑顔で語った。

その時、ふっと思い出したのは、前田俊介である。彼は東と違い、才能を早くから発揮していた。間違いなく上手い。創造性も人並み外れている。だが何よりも重要だったのは、彼が大舞台に強い男であることだ。

「はい。航平くんは見えていました」

高円宮杯、全日本クラブユース、Jユースカップ。前田俊介は、重要な一戦で常に輝きを見せ付けた。2005年ワールドユース(現U-20ワールドカップ)のオーストラリア戦では試合終了間際にゴールを決め、チームを決勝トーナメントに導いた。同年の鹿島戦、当時、リーグ首位に君臨していた王者を相手にアディショナルタイムでゴールを決め、勝利をサポーターに贈った。ここぞという時に仕事をする。だからこそ、サポーターから愛される。

東俊希も、同じタイプではないか。大舞台ほど力を発揮するのではないか。強烈な相手ほど、内面に存在するパワーが発揮できるのではないか。実際、昨年の高円宮杯プレミアリーグファイナルでは、決勝点を演出する高精度クロスも放っている。勝てばファイナル行きとなったプレミアリーグWEST最終戦でもアシストを連発している。

昨年10月29日、勝てばU-20ワールドカップ出場権を勝ち取れるインドネシア戦。地元インドネシアをサポートする6万人の声援の中、日本代表は相手の堅守にゴールをこじ開けられず、苦戦が続く。しかし、そんな苦境を東が吹き飛ばした。適度に力が抜けた左足はしなやかに振られ、パーフェクトにパワーが伝わったボールは白い糸を残すかのような軌道でゴールネットを突き破らんばかりに揺らす。圧倒的な破壊力はU-19日本代表を救い、才能に満ちた若者たちを世界の舞台へと誘ったのだ。

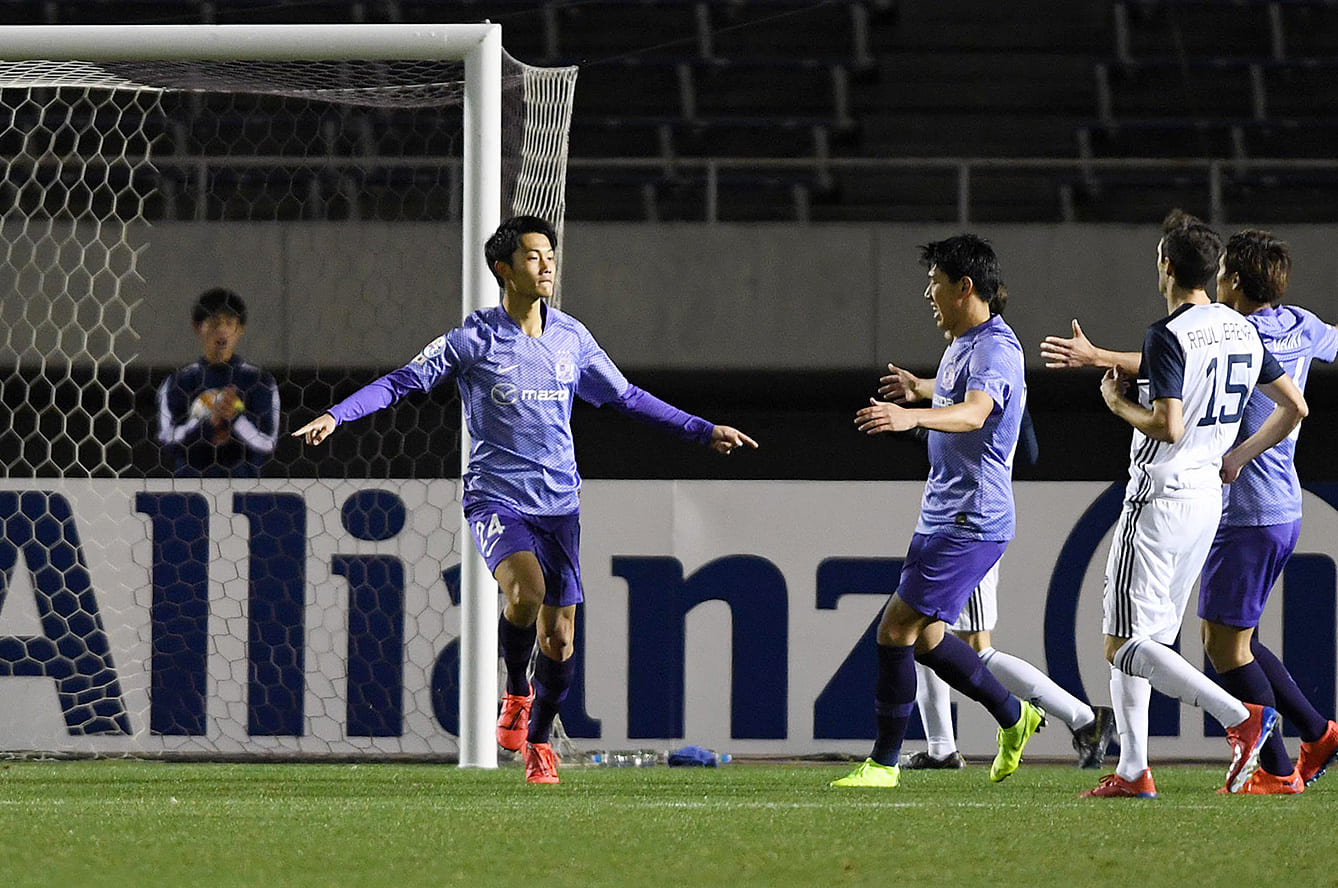

今季のACLでは、アウェイの広州恒大戦でパウリーニョなどのビッグネームに臆することなく対峙し、後半には決定的なクロスやプレースキックを何度も供給し、優勝候補を震撼させた。そして本田圭佑の日本凱旋となったメルボルン・ビクトリー戦ではパトリックのクロスを右足で合わせて公式戦初ゴール。右手甲を負傷して45分で交代を余儀なくされたが、強烈なインパクトを与えた。

もちろんゴールシーンにおける侵入の仕方も素晴らしかったが、それよりも秀逸なシーンがある。11分、強烈な左足ミドルシュートを打った場面だ。GKの攻守に弾かれはしたが、ゴールになっても決しておかしくなかったクオリティ。ただ、見事なのはその左足だけではない。

この場面、広島は右サイドで起点をつくっていた。当然、メルボルン・ビクトリーの守備はボールサイドに集まり、逆サイドが空いてくる。そのスペースに猛然と清水航平がランニングしてきた。東がボールを持った時、清水は完全にフリー。質の高いパスを出せばゴールの場面だ。

「清水選手の動きは見えていたんですか?」

東は応える。

「はい。航平くんは見えていました」

18歳の選手が29歳の先輩を「くん付け」する違和感が、どうしてもぬぐえない筆者自身の昭和的な感覚に苦笑しつつ、若者の言葉に耳を傾けた。

「見えていたんだけど、(先制点をとったことで)自分のシュートの感覚がいいなという実感が得られたので、あえて打ちました。ただ、シュートはミートできたのですがDFに当たってしまって」

この発想をエゴイズムと捉えるか、得点感覚と見るかは、意見が分かれるところだろう。ただ、おそらくミハイロ・ペトロヴィッチであれば、こう言うはずだ。

「シュンキ、見えていたんだったら、それでいい」

自信の塊。未来の明るさを信じて疑わない。

選択権はボールを持っている選手にある。周りの状況が見えずに「これしかない」と一つの考えに凝り固まってプレーしてしまったのであれば問題ではあるが、状況を把握した上で自分を信じて決断したんだったら、そこに異論を挟むべきではない。

サッカーは確率論で動くべき時とそうでない時がある。確率が高い方を選択した方がいいようにも思えるが、それは逆に相手にとって「読みやすい」という選択でもある。

サッカーに限らず対戦型のスポーツは、常に「相手の裏」を考えないといけない。一方で裏をとることを考えるあまり、確率の低い方ばかり選択しても、成果は得られない。才能とは、そこのバランスがしっかりととれている選手を指す。

東は、それができている。件のシーン、実際に相手はシュートに対してそれほど警戒していなかった。そして彼の左足であれば十分に射程距離だったことも事実であり、東俊希は自身の出来ることと出来ないことが明確に理解できていた。確率論で言えば、おそらく清水へのパスが正解。しかし、「相手の裏」という視点で言えば、東のアグレッシブな選択も間違いではない。いやむしろ、シュートの方が若者らしい。

5月のU-20ワールドカップに水を向けると「どうなんですかね。選ばれるとすればサイドバックなんですけど、守備のところが課題だから」と冷静だ。

昨年のAFC U-19選手権で、影山雅永監督は[4-4-2]のフォーメーションでチームを構築。東は左サイドバックで出場し、サイドハーフでは安部裕葵(鹿島)と郷家裕太(神戸)、あるいは藤本寛也(東京V)が出場している。またサウジアラビア戦では[3-4-2-1]のフォーメーションを採用しており、どちらで本戦に臨むかは不透明だ。

今、東が広島で務めているシャドーの位置には久保建英(FC東京)や安部らがいるし、滝裕太も所属クラブの清水で公式戦で3得点と結果を出している。左サイドにも萩原拓也(浦和)がいて、東がU-20ワールドカップでレギュラーとしてピッチに立てるかどうかは確約されていない。

ここでメルボルン・ビクトリー戦でのゴールについて、彼が語った言葉を掲示しておきたい。

「スタメンだったし、長い時間をシャドーでプレーできれば、ゴールできる自信はあった。でも、たとえ短い時間であっても、結果を出さないとレギュラーをとれない。固い広島の守備をいつもトレーニングで体験しているので、試合ではやりやすくなる。トレーニングからチャレンジしていけば、試合で成功体験を積める」

自信の塊。彼は、未来の明るさを信じて疑わない。

東俊希はまだまだ、荒削りだ。走れて、強烈な左足をもっていて、戦えることは証明している。しかし攻守両面のクオリティは、まだまだ磨かなくてはならない。ここから広島史上最高のレフティになれるかどうかは、神のみぞ知る。前田俊介のような抜群の娯楽性を持つ選手になるかどうかもわからないし、そもそも彼とはスタイルが違う。

しかし、茫洋とした空気感を持つ素朴な少年がピッチに立てば野獣に変わる姿をこの半年で何度も、何度も見た。昨日までとはまるで違う若者の成長スピードを何度も思い知らされた。可能性は無限。サイドでも中央でもプレーできるマルチな少年が東京五輪のピッチに立ったとしても、それは驚きではない。

Photos: Getty Images

Edition:Daisuke Sawayama

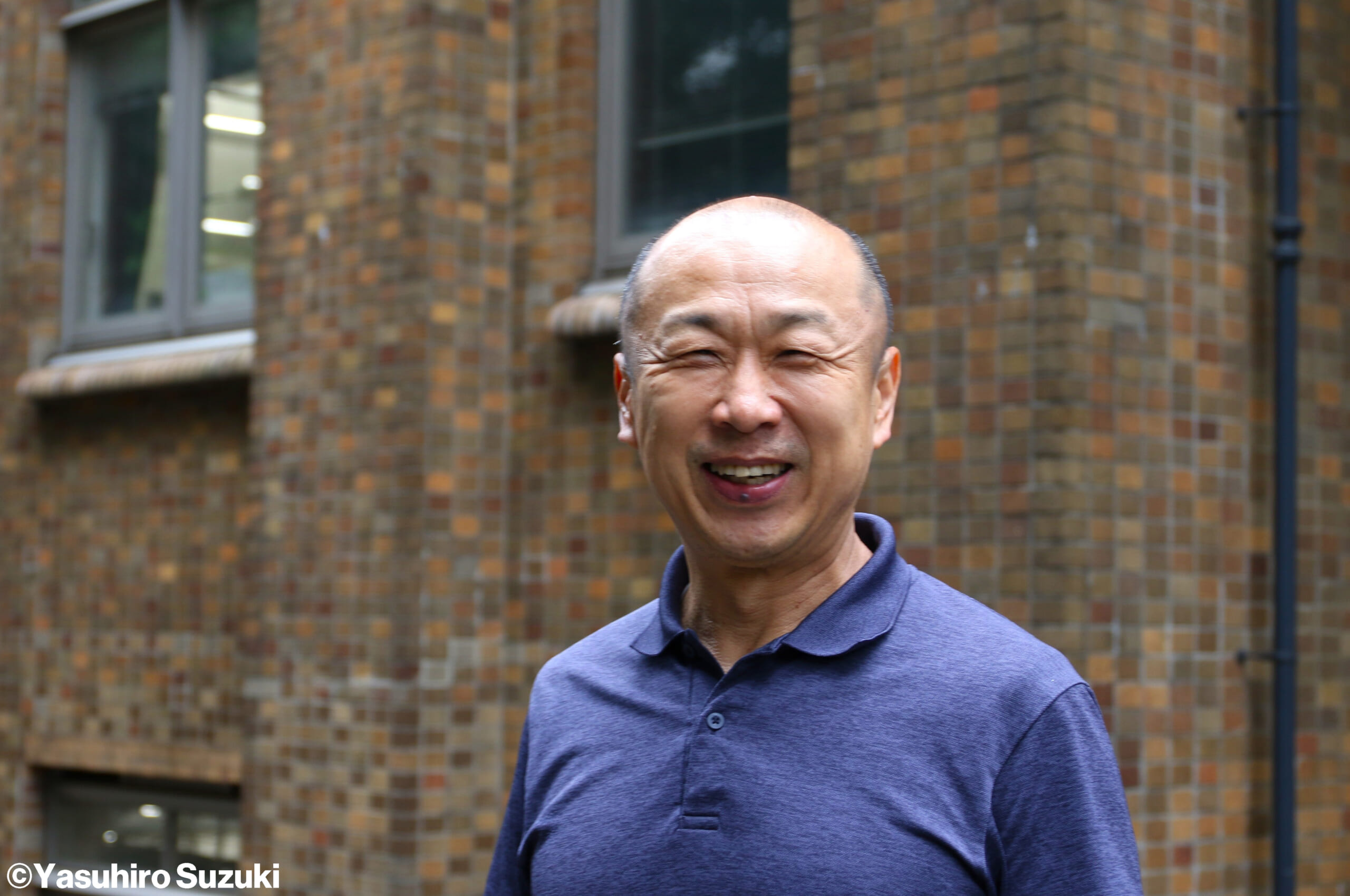

Profile

中野 和也

1962年生まれ。長崎県出身。広島大学経済学部卒業後、株式会社リクルート・株式会社中四国リクルート企画で各種情報誌の制作・編集に関わる。1994年よりフリー、1995年からサンフレッチェ広島の取材を開始。以降、各種媒体でサンフレッチェ広島に関するレポート・コラムなどを執筆した。2000年、サンフレッチェ広島オフィシャルマガジン『紫熊倶楽部』を創刊。以来10余年にわたって同誌の編集長を務め続けている。著書に『サンフレッチェ情熱史』、『戦う、勝つ、生きる』(小社刊)。