前節のオーストラリア戦から先発のうち9人を入れ替えながらも、パナソニックスタジアム吹田でインドネシアに6発を叩き込み、北中米W杯出場を決めていたアジア最終予選で有終の美を飾った日本代表。その完勝劇を生んだ[3-1-5-1]への原点回帰とシャドーの役割整理とは?

「絶対に負けられない戦い」は埼玉スタジアム2002で行う習わしがあった。しかし、すでに北中米W杯出場を決めているためか、アジア最終予選最終節インドネシア戦はパナソニックスタジアム吹田で行われている。「本当はいろいろな会場で開催したい!」なんていう興行主催者の思惑が透けて見えるのではないだろうか。チームとしても既存戦力投入よりも新戦力発掘を重視したメンバー構成となっているため、「絶対に負けられない戦い」ではない公式戦の過ごし方が上手になってきている。

日本のスタメンを眺めると、前節に続いて佐野海舟と鎌田大地が先発起用。マインツ加入初年度で充実のシーズンを過ごした前者に、一刻も早くチームに馴染んでほしいという意図を感じることができるだろう。後者はシャドーのポジションから列の調整ができる唯一無二の選手になっているため欠かせない。他の顔ぶれはガラッと入れ替わっており、経験値の積み上げが何よりも優先されている印象だ。

選手の移動と補完が機能する立ち位置の整理

日本のキックオフは恒例となっている左サイドへのロングボールから始まった。今日の空中戦の的は左CBの鈴木淳之介。ポゼッションでの貢献が期待されるA代表初召集&デビュー組の1人である。インドネシアのクリアで生まれた日本のボール保持対インドネシアのボール非保持の構造は、この一戦で繰り返されることとなっていく。インドネシアのボール非保持の配置は、自陣では[5-4-1]、敵陣では[5-2-3]。DFラインを高めに保つことで、中盤のスペースをなくそうとしているように見える。足下でボールを受けることの多い日本の中盤に圧をかけることを目的としているのだろう。

さらに、オーストラリアの撤退と比較すると相手のCBへのプレッシングも諦めていないようだった。インドネシアの3トップと噛み合ってしまう日本は、開始早々に左ボランチの遠藤航が列を降りることで3バックから4バックのように変化していく。おそらく今アジア最終予選で初黒星を喫した前節の反省が生きているのだろう。[3-2-5]の日本はポゼッションの安定化を目指しており、相手にプレッシングを断念させることが実は大事な駆け引きとなっている。ビルドアップ隊の枚数の変化を気にせず特攻してくるチームもあるが、インドネシアは予想通りに撤退していった。

序盤から日本の立ち位置は整理されている印象を受けた。例えば遠藤が列を降りれば鎌田、佐野海舟が中盤の底に移動する。右シャドーの久保建英が相手のウイングの脇に降りれば、佐野海舟がポケットへ突撃。鎌田が中盤に降りれば左ウイングバックの三戸舜介が内側に移動し、鈴木が大外レーンに上がるなど、選手の移動と補完が機能する雰囲気に満ちあふれていた。

インドネシアを押し込んだ日本のボール保持の配置は原点回帰の[3-1-5-1]。鎌田と久保のポジションを基準点にして、全員が立ち位置を調整しているようだった。特に佐野海舟は鎌田の居場所を常に把握しながら自身の持ち場を決めることでバランスの維持に取り組んでいく。外に移動することの多い久保が抜けた穴もCFの町野修斗、右ウイングバックの森下龍矢が欠かさず埋めていた。ポストプレーヤーとして存在感を発揮した町野が、プレーエリアが広げることで自分の良さを発揮しやすい環境になっていたことは偶然だろうか、それとも必然だろうか。

インドネシアがボール保持に回れても、オーストラリア戦と同じように配置が噛み合う日本。狂気のプレッシングは健在で、3バックの面々には今節も1対1で負けてはいけないという試練が訪れる。インドネシアのCFレオ・ロメニーに対応する真ん中の瀬古歩夢に若干の怪しさが残ったものの、全力で自陣に戻ってきて守備に奔走する中盤のサポートも得ながら、日本がボールを回収して攻撃を延々と繰り返す試合展開となった。

……

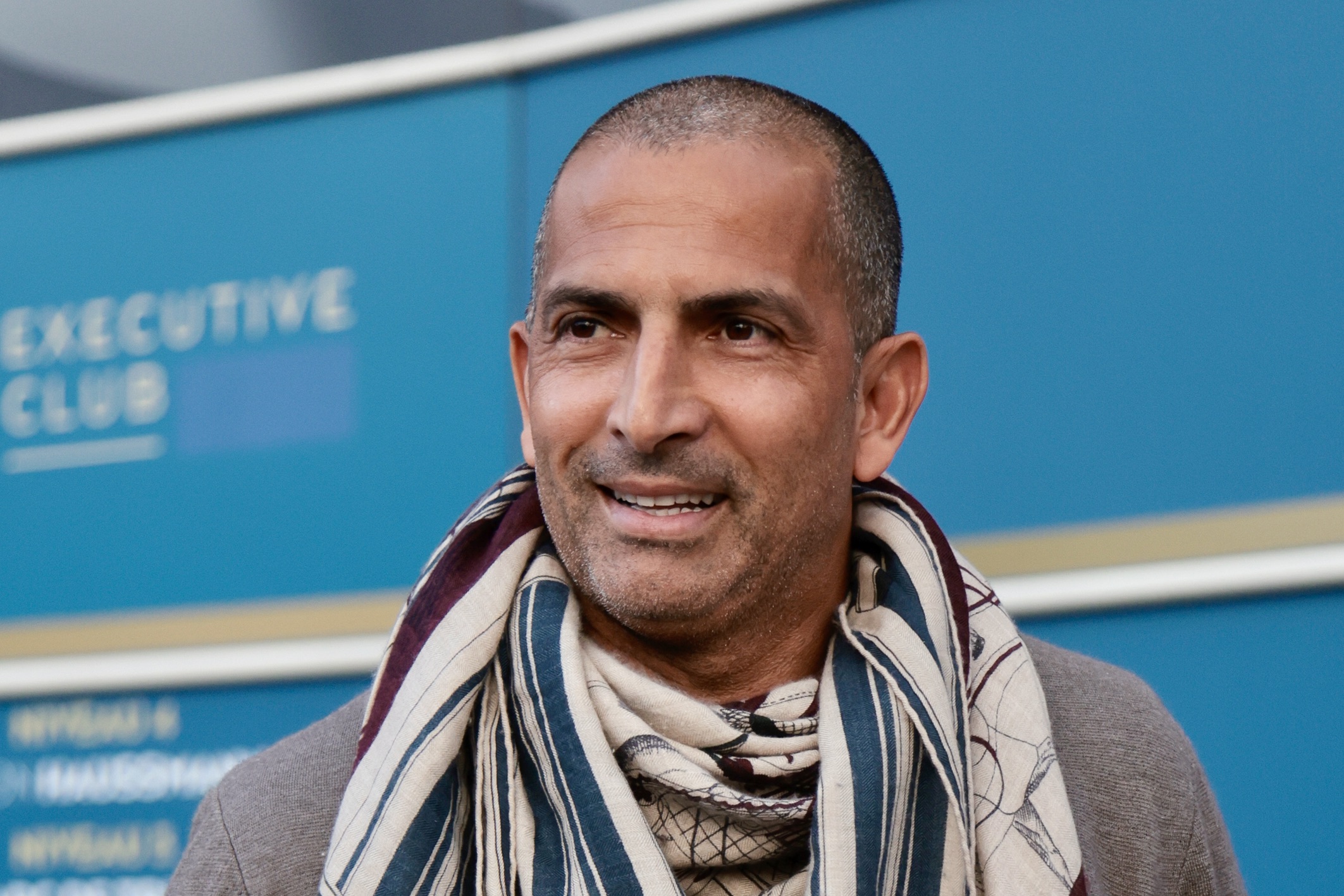

Profile

らいかーると

昭和生まれ平成育ちの浦和出身。サッカー戦術分析ブログ『サッカーの面白い戦術分析を心がけます』の主宰で、そのユニークな語り口から指導者にもかかわらず『footballista』や『フットボール批評』など様々な媒体で記事を寄稿するようになった人気ブロガー。書くことは非常に勉強になるので、「他の監督やコーチも参加してくれないかな」と心のどこかで願っている。好きなバンドは、マンチェスター出身のNew Order。 著書に『アナリシス・アイ サッカーの面白い戦術分析の方法、教えます』 (小学館)。