アルゼンチンに来た若者が感じた優秀なサッカー監督を生む理由

2018年早々、一人の日本人の若者がクラウドファンディングで資金を募り、アルゼンチンへと渡った。“科学”と“芸術”がせめぎ合うサッカー大国で監督論を学び、日本サッカーに挑戦状を叩きつける――河内一馬、異国でのドキュメンタリー。

気づけばあれから、1年の月日が経っていた。「サッカー監督という仕事について」連載を書き始めてから、月に一度パソコンの前に座っているこの時間は、文字通りサッカー監督というものだけについて思考を巡らせた。そのこと自体が、私にとっては何よりも有益な時間であったことは間違いなく、論考と言ったら大げさではあるが、頭の中にある整理されているのかいないのかわからないものを、このような立派な場所で書かせていただいたことに、まずは大きな感謝を申し上げたい。たいていの場合、話し手や筆者が冒頭で感謝の言葉を伝えた時、それは何かが終わる時である。ちょうど1年、延べ12回目をもって、この連載にも終わりが来た。

1年間という月日は、短いようで長く、長いようで短い。連載1回目で書いたように、私は当時、言葉も話せない、住む街のことを何一つ知らない、そのような状態でこの地に降り立った。そんな日本人を、この国の人々は温かく迎えてくれたと、確かそんなように書いたように思う。到着から1年半が過ぎた今、言葉が話せるようになり、地図なしで街を歩くようになった。そして、この国の人々は、暖かいどころかアッツアツであることももう、十分にわかっている。

私はこの国に、サッカーを学びに来た。サッカーを勉強したいという気持ちよりも、文化や歴史や、人々の暮らしぶりを知りたいと、そう思っていた。それをこの目で見ることは、人々の先頭に立ち、サッカーというゲームをプレーする「監督」というリーダーに、必要不可欠な気がしていたからだ。どうして、この国から、こんなにもたくさんの優秀な監督が輩出されるのだろう? その疑問を解消するにはもう少し時間がかかりそうだけれど、これまで書いた11回の連載をあらためて読んでみると、その「核」の周りに散らばっているキーワードの数々は、ある程度探ることができたのかもしれないなと、そう思っている。

■過去連載の「キーワード」で振り返る

ここで、11回分の「キーワード」を、もう一度あらためて並べてみたいと思う。アルゼンチン人は、日本人である(全然言葉が話せない)私を、指導者養成学校でも、ピッチでも、当たり前のように受け入れてくれた。ここでは、サッカーを勉強したい人間は、みんな、サッカーを勉強することができる。それによって集まった、年齢も、性別も、立場も違う人々が一緒になって、サッカーという一つのものを学んでゆく。年齢によってコミュニケーションの取り方が変化することのない文化もあいまって、21歳が50歳に向かって異議を唱えるなんてことが、ごくごく普通に、頻繁に起こっている。加えて、異なるバックボーンの人々がいると、そこにはいろいろな化学反応が起きてくる。一流の選手とそうではない選手が同じ空間で議論をし、指導者とジャーナリストが、男性と女性が、若者とベテランが、テクニカルコーチとフィジカルコーチが、皆同じ時間を共にする。サッカーという得体の知れないものを議論する上で、こっちの方が良いに決まっているよなと、今では当たり前になったこの環境にあらためて素晴らしさを感じている。

そんな多様な人々の注目を一挙に集めなければならない講師の先生や、思っていることをなんでも口にする選手たちを束ねなければならない監督は、皆、びっくりするくらい人前に立って話をするのが上手だ。生まれた時から「説得をする」文化があるこの国ならではの能力は、なにもすべてが暮らしの中で身についているのではなく、しっかりとその重要性が説かれ、指導者養成学校でもトレーニングを積んでいく。話す言葉のみならず、声の質や、身体的コミュニケーション(ボディランゲージ)まで、どうすれば「選手に最大限の物事を伝えることができるか」を、彼らは何よりも重要なことだと自覚しているのだ。

アルゼンチン人は、本当に、びっくりするくらい人間のモチベーションを上げるのが、うまい。それは「監督」として、彼らが持っている最も大きな強みだと思う。もちろん、これだけ正直で、なおかつ多様な考え方を持った人々がいれば、例えば現在の育成の方法論について、納得をしている人も、そうではない人もいるだろう。だけどそれぞれがそれぞれの理由で、自分の考えを信じているその姿は、なにを話しても説得力があり、根っこの部分では皆繋がっているんだなと、そう思わせてくれるのだ。これは私たちにはない、長い歴史や、壮絶な経験の数々からくるものなのかも知れない。

暮らしの中で身についていく能力として、もう1つ彼らにとって大きな強みがある。それは「臨機応変に対応する力」である。この国は、本当に、何が起こるかわからない。明日どころか、1時間後のことが正確にはわからない。そんな状況で暮らしていれば、何事にも慌てず、すべてを受け入れ、起きたことに対して臨機応変に行動をしていく力は自然と身についていくのだろうなと、この国で暮らすと実感することができる。この力は、サッカーというゲームにおいて、選手も監督も非常に重要な能力であることは言うまでもない。たとえ講義の途中で予定をしていなかったところで「議論」が始まっても、それは彼らにとって慌てるものではなく、時には「子供がサッカーをする目的」について、答えのない「哲学する」時間を、ゆっくりとっていく。それは、いくら「元名選手現プロ監督」である人間が講義をする時でも、なに一つ変わらなかった。いつも通り、立場のない議論を、永遠と繰り返す。そんな「カオス」な状態を導く監督という職業は、まるで「ツアーガイド」みたいだなと、私はそのように例えた。サッカーという旅を成功させるには、旗を持って先頭を歩くツアーガイドがいなければならない。

とは言っても、とは言っても、彼らにもサッカーをする上で「マイナスに働くこと」が、たくさんあるように思う。感情的になりやすい(日本人の「感情的」のイメージの3倍くらい感情的なイメージをしてください)ところはその一つであるが、ちょっと待てよ、それすらも総合的には、長期的にはプラスに働いているのではないか?というのが私の答えだった。あとは皆さんが、それぞれ答えのない問いに対して「哲学する」姿勢を持っていただければと思う。

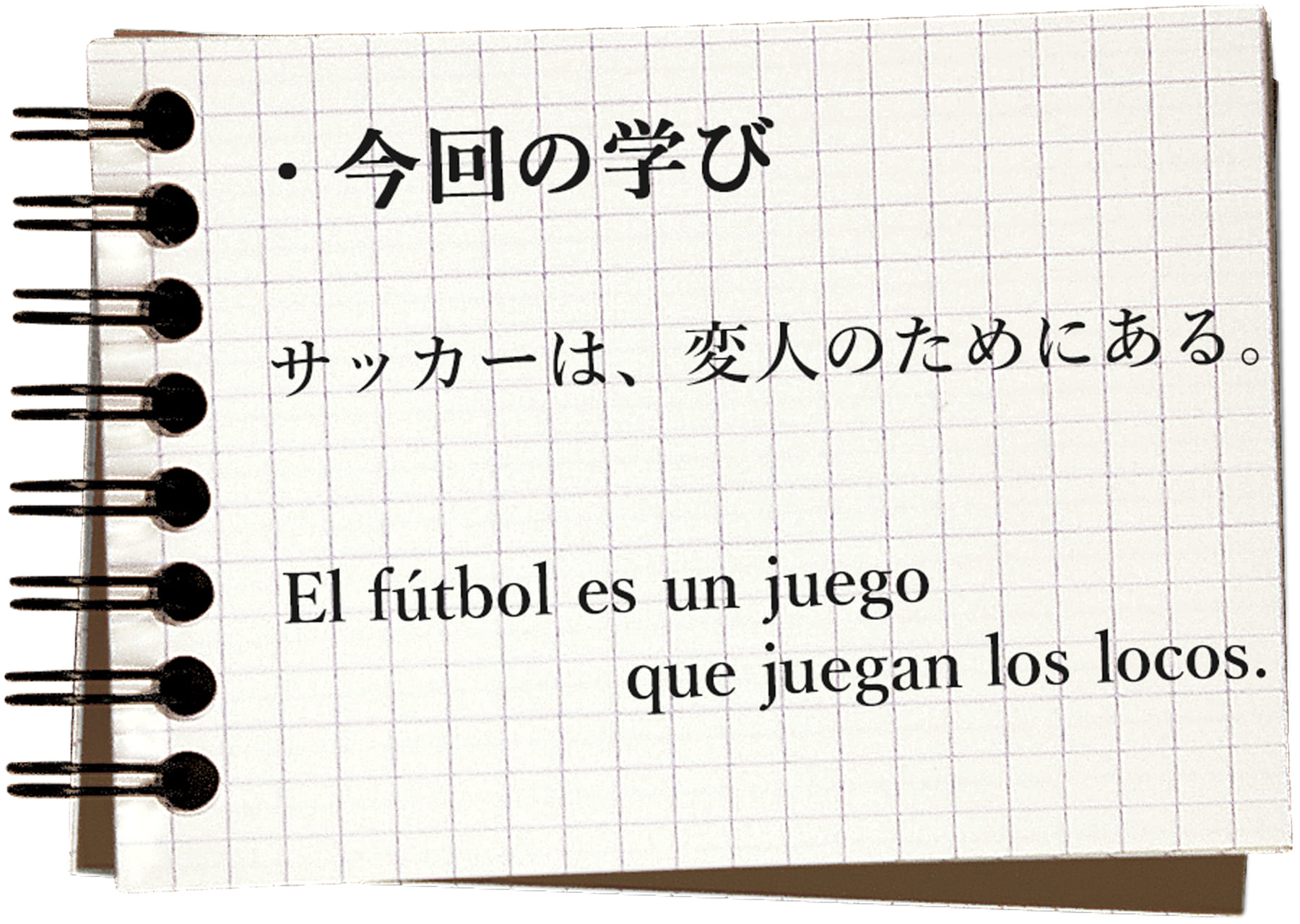

■変人に始まり、(超)変人で終わる

私がこの連載で書いてきたことが、「アルゼンチン人監督が優秀な理由」と直接繋がっているかどうかはわからない。ただ、これを読んだ誰かが、「監督」という仕事を、さらに深く考えてゆくきっかけにさえなれば良いなと、そう思っている。これからの日本サッカーには、優秀な分析コーチや、テクニカルコーチ、その他スペシャリストは多く輩出されるはずだと、私は何の疑いもなく思っている。ただ、私たち日本人の特徴を加味すると、世界的に活躍するような強烈な「監督」、つまり「リーダー」が出てくるかどうかは、正直わからないところだと思う。それは私自身がこの地に「監督になるために」やってきたからこそ見えたものなのかもしれない。この連載が、それを打破する小さなきっかけになれば、筆者としてはこの上ない喜びである。

ちょうどこのコラムを書いている時、あるニュースが飛び込んできた。あのマラドーナが、私が住んでいる家から歩いて10分のところにスタジアムがあるクラブの、監督に就任するというのだ。たった今、アルゼンチン中でニュースが飛び交っている。マラドーナは私の連載の最後に、文字数を稼ぐためのネタを提供してくれたのだ。やっぱり彼は、神だったのかもしれない。この国が生んだ監督界の変人「マルセロ・ビエルサ」から始まったこの連載は、同国が生んだ選手界の(超)変人「ディエゴ・マラドーナ」で、気持ちよく締めさせていただこう。

それでは皆さん、次はまた、どこかのピッチで。

芸術としてのアルゼンチン監督論

- 【Vol.1】アルゼンチン人監督の謎解きの旅。ビエルサに魅せられて監督学校へ

- 【Vol.2】「サッカーで年は関係ない」の意味。アルゼンチン指導者を育む議論文化

- 【Vol.3】アルゼンチンの「カオス」に学べ。異なるバックボーンが何かを生む

- 【Vol.4】サッカー監督に求められるのは「対話」ではなく「演説」の力

- 【Vol.5】アルゼンチンの監督学校で習った伝える力――教授法の3つの要素

- 【Vol.6】揺れる伝統国、アルゼンチンの育成論。サッカーの天才は「作れる」のか?

- 【Vol.7】ポチェッティーノは慌てない。「臨機応変に対応する力」の源泉

- 【Vol.8】サッカーをする子供たちの目的は? 哲学するアルゼンチンの指導者たち

- 【Vol.9】現役監督G.ミリートの講義で思う「サッカー監督=ツアーガイド」説

- 【Vol.10】ここがヘンだよ、アルゼンチン人。“外国人の視点”で弱点を探る

- 【Vol.11】「変人」ビエルサこそ一つの理想。サッカー監督の「二面性」を考える

- 【Vol.12】アルゼンチンに来た若者が感じた優秀なサッカー監督を生む理由

Photos: Getty Images

TAG

Profile

河内 一馬

1992年生まれ、東京都出身。18歳で選手としてのキャリアを終えたのち指導者の道へ。国内でのコーチ経験を経て、23歳の時にアジアとヨーロッパ約15カ国を回りサッカーを視察。その後25歳でアルゼンチンに渡り、現地の監督養成学校に3年間在学、CONMEBOL PRO(南米サッカー連盟最高位)ライセンスを取得。帰国後は鎌倉インターナショナルFCの監督に就任し、同クラブではブランディング責任者も務めている。その他、執筆やNPO法人 love.fútbol Japanで理事を務めるなど、サッカーを軸に多岐にわたる活動を行っている。著書に『競争闘争理論 サッカーは「競う」べきか「闘う」べきか』。鍼灸師国家資格保持。