なぜ日本サッカーにマルチスポーツが必要なのか?(前編):アスレティック・ビルバオが子供たちにラグビーをさせる理由

近年、日本サッカー界でもよく見聞きする「マルチスポーツ」という言葉。「子供たちが複数のスポーツを同時期に行うこと」の利点としては競技力向上が強調されがちだが、実はリーダーシップの習得やウェルビーイングの向上など、スポーツの社会的価値そのものを引き上げていく可能性も秘めていることをご存知だろうか?その専門家でスポーツ庁から「地域における子供たちの多様なスポーツ機会創出支援事業」の委託を受ける筑波大学体育系教授・大山高氏に、前後編に分けて話を聞いた。

なぜ運動部経験者や体育会系出身人材が社会で求められるのか?

――大山先生は三洋電機、ヴィッセル神戸、博報堂で働かれた後、帝京大学経済学部の准教授を経て、現在は筑波大学体育系の教授、体育スポーツ局アドミニストレーション部門長を務められています。先日の体育スポーツ局の全体ミーティングでは、約1300人の学生アスリートに大学スポーツにおける社会的価値の重要性を伝えられたそうですが、その理由はなぜでしょうか?

「そもそも日本がスポーツの価値を的確に広報できていないのではないかという疑問があるからですね。スポーツをする理由としては、一般的に競技力の向上や健康の増進が挙げられますが、例えば採用でも『運動部経験』や『体育会系出身』というプロフィールが評価されていたりしますよね。そうやってスポーツは社会から求められる能力を身につける機会でもあるはずなので、少子高齢化にコロナ禍でスポーツ離れが叫ばれて久しい昨今こそもっとアピールしていくべきなんですけど、日本のスポーツ界はうまくマーケティングできていないと思っています。採用でも日本経済団体連合会が企業に実施したアンケートでは、回答の約8割が大卒者に特に期待する資質として『主体性』『チームワーク・リーダーシップ・協調性』を挙げていて、特に大卒者に期待する能力としては『課題設定・解決能力』『論理的思考力』『創造力』が上位に来ていますが、それらを身につける上でスポーツがどれくらい役に立っているのか説明できておらず、『礼儀・マナー』を強調するのにとどまっている。そこで人材の需要と供給にミスマッチが起こっているのが現状です」

――確かに日本のサッカー界でも「人間力」のような表現で抽象的なまま、誤魔化されている印象があります。

「ただ、諸外国のスポーツ界はそういうスポーツの社会的価値を科学的に説明しているんです。例えば中学生年代で9月からの秋シーズンはアメリカンフットボール、サッカー、テニス、陸上ホッケー、ゴルフのどれか、12月からの冬シーズンはバスケットボール、競泳、アイスホッケー、陸上(室内)、器械体操のどれか、3月からの春シーズンは野球、バレー、ラグビー、陸上(屋外)、ラクロスのどれかをやって、6月から9月まではオフという年間の流れが『スポーツサンプリング』としてプログラム化されているスポーツ大国のアメリカでは、スポーツに関する様々な研究がされていて、高校で課外活動としてスポーツをしていた生徒はスポーツをしていなかった同級生と比べて、高校卒業から11年〜13年後の収入が4.2〜14.8%も高いことが明らかになっています。別のデータを用いた研究では、高校でスポーツの部活動をしていた生徒の卒業から16年後の収入が、部活動をしていなかった生徒より21.4%も高いという結果も出ているんです」

――きちんとスポーツと社会的な成功との関連性が定量的に示されているわけですね。

「同じようにノルウェーでも出生届などの行政記録情報をもとに遺伝的に似ていて同じ家庭で育った兄弟姉妹のうち、片方がスポーツをして片方がしなかった場合に、将来の収入にどれくらい差が出るかを調べた『きょうだい固定効果法』という研究があって、スポーツをしていた子の年収が、スポーツをしていなかった子よりも約4%も高いことが明らかになっています。その賃金の上乗せ分のほとんどが忍耐力、リーダーシップ、責任感、社会性などの非認知能力の高さによるものだとわかっているんです」

――スポーツを通してリーダーシップが身につくと。生まれ持った素質で決まっているわけではないんですね。

「そうなんです。実はリーダーシップが習得できるスキルであることも、スポーツの視点でも研究されてきています。アメリカでは40万人の男子生徒をアンケートやインタビューで調査した結果、4年間の高校生活の間に少なくとも一度は部活動のキャプテンなどのリーダーを経験した22%は、経験のない人に比べて高校を卒業してから11年後の収入が4〜33%も高いことが判明しています。しかもリーダーシップの自己評価が高かった上位3%は平均の人よりも11年後の収入が16.2%高く、リーダーとしての行動をとった頻度が上位3%に来ている人は平均よりも11年後の収入が32.5%も高い。さらにアメリカの生徒が高校生活で何回リーダーを経験したのか分析した調査では、高校4年間でリーダーとしての経験をより多く積んだ生徒の方が、グループの意見をまとめて集約させたり、大勢の前で説得力のある話をするようなリーダーシップスキルが高くなっていることも発見されている。つまり、リーダーシップを身につけるには、『経験を積むことが大事』であると提唱されていて、その学習環境の1つとしてスポーツが注目されています」

――ただ、日本にはかえってスポーツが勉強の妨げとなってしまうのではないかという見方もあれば、学業と両立させていく「文武両道」や、それらで相乗効果を生み出していく「文武不岐」のような教育的価値観もありますよね。そこも海外で研究されていたりするのでしょうか?

「実はオランダで子供がスポーツをすると、どのようなタイムマネージメントをするかも研究されていて、週1〜2回のスポーツ活動は週に30分程度テレビやゲーム、スマホを見る時間を減らしている。すなわちスポーツがもたらす時間配分の代替効果は勉強する時間との間に生じるのではなく、受動的な活動の時間との間に生じていることがわかっているんです。だからそもそも、諸外国ではスポーツをさせると勉強が疎かになるという通説自体が存在していません。日本のような長時間練習ではなく、スポーツをする時間が定められていて、様々な活動を自らマネージメントできる環境になっています」

――むしろ能動的な時間を増やすのに、スポーツが役立っているというのは目から鱗です。

「そうですよね。もちろん、どれも海外の研究で『ここは日本だから……』とおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、スポーツの育成や普及、経営を主導しているサッカーでいうFIFAのような国際連盟・協会に日本人はほとんどいないのが現状です。つまり、ルールや文化をコントロールしているのが外国人である以上は、いずれにしても海外のスポーツの文化やシステムを調査・研究・分析していかないといけません。だから、筑波大学ではスポーツ庁から委託されている『地域における子供たちの多様なスポーツ機会創出支援事業』の一環として、昨年11月に世界各国からマルチスポーツに精通している専門家やジャーナリストを招聘し、『日本が目指すべきジュニア期の理想のスポーツ環境とは?』をテーマに各国のマルチスポーツ政策や、子供がマルチスポーツに触れられる仕組みの実装事例などを紹介していく『マルチスポーツコンベンション』を開催しました。スペイン在住サッカージャーナリストの小澤一郎さんにもご登壇いただき、教育関係者、スポーツ関係者のみならず、民間企業や地方自治体など130人以上の方にご参加いただけたので、今後も同じように様々な業界や職種の方に興味を持っていただけるよう、イベントを実施していきたいです。そもそも日本人の特長は柔軟性にあると考えていて、衣食住にこれほど世界各国の文化や習慣が多様に溶け込んでいる国はない。それは欧米化を上手く取り入れている証拠ですよね。それはスポーツ界でも発揮できると考えています」

「バスク州では12歳以下の単一競技スポーツを禁止している」

――「マルチスポーツ」は近年サッカー界でも注目されていますが、まずはその定義から教えてください。

……

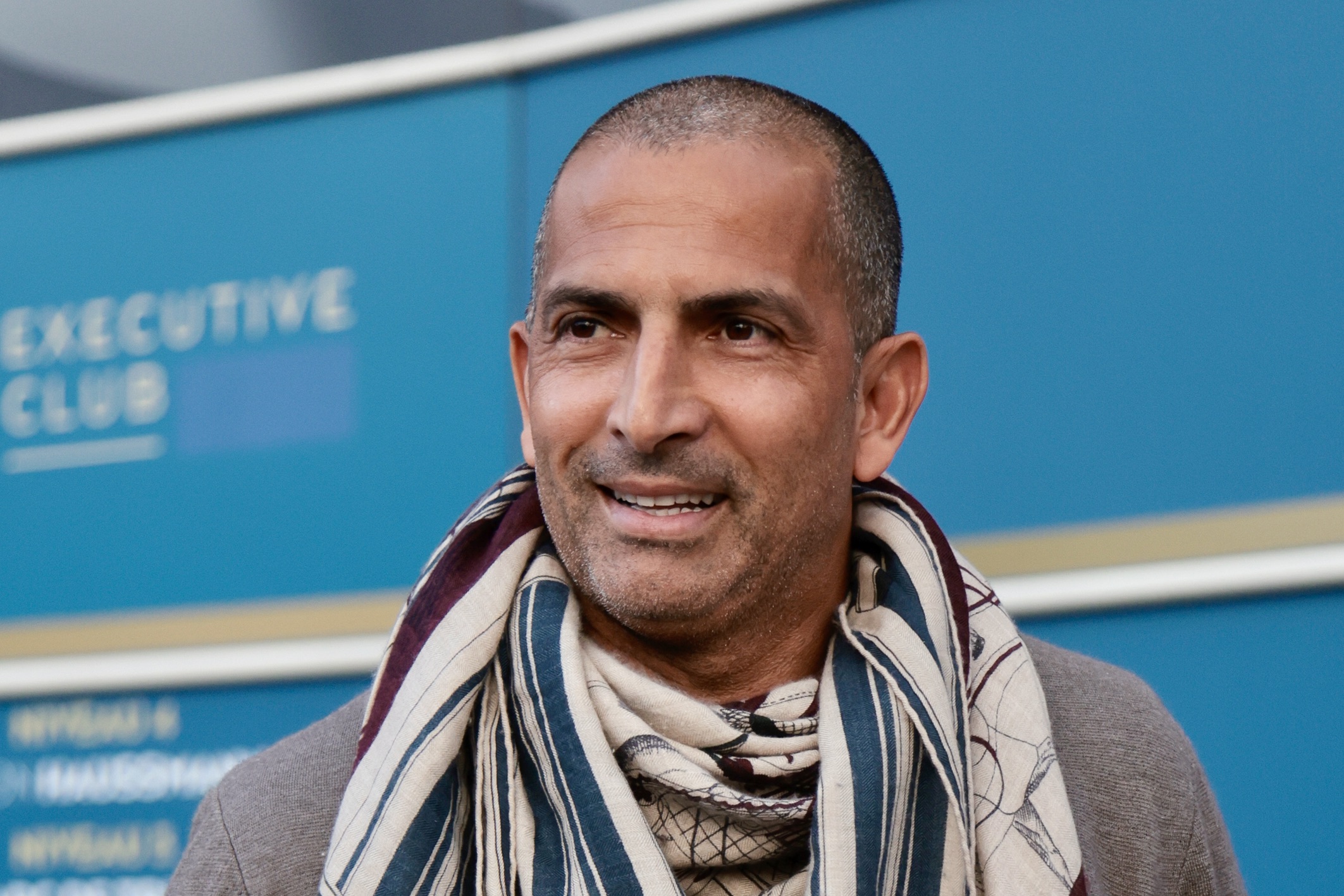

Profile

足立 真俊

岐阜県出身。米ウィスコンシン大学でコミュニケーション学を専攻。卒業後は外資系OTAで働く傍ら、『フットボリスタ』を中心としたサッカーメディアで執筆・翻訳・編集の経験を積む。2019年5月より同誌編集部の一員に。プロフィール写真は本人。X:@fantaglandista