育成年代のサッカー少年に戦術を教えるのは是か非か?

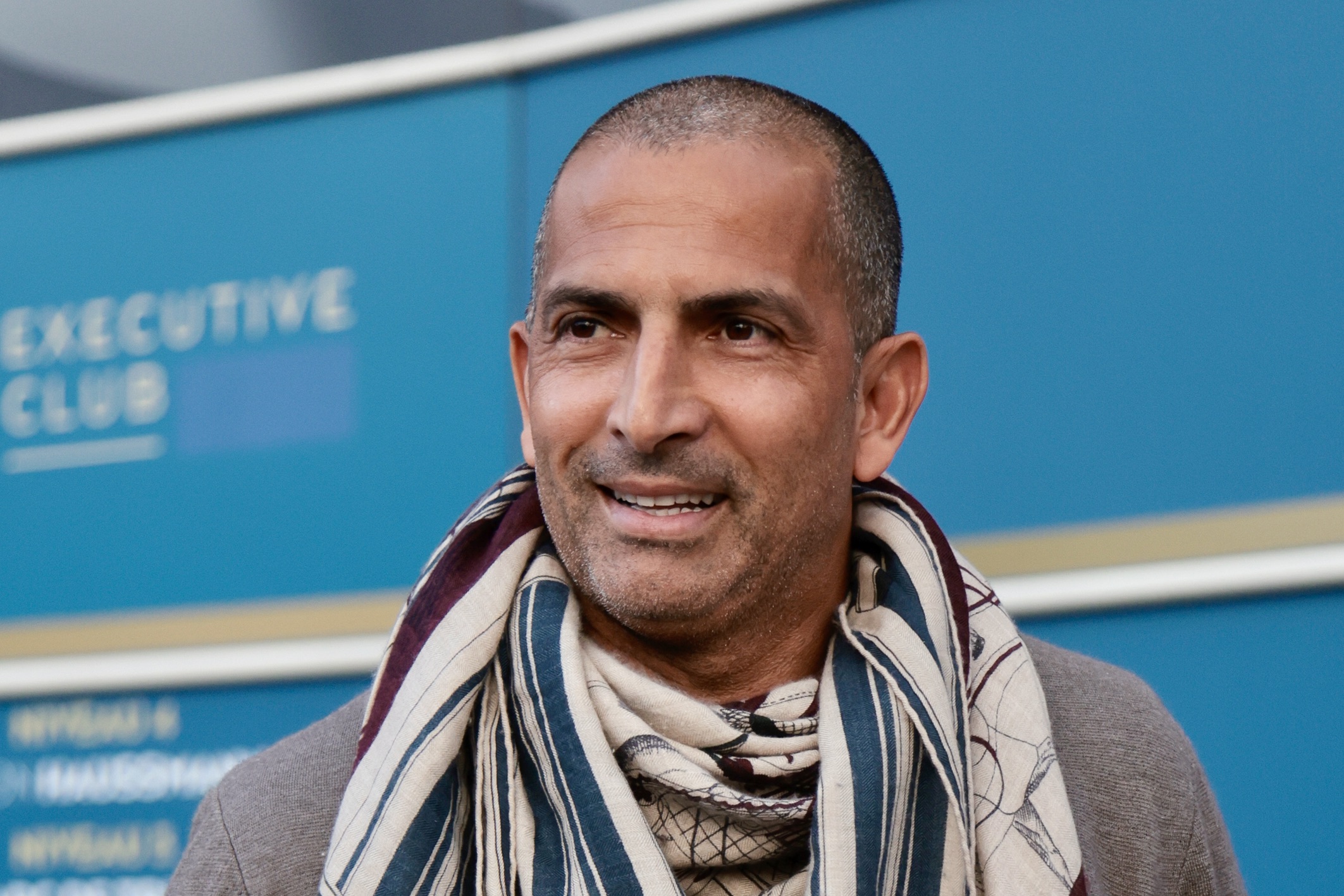

オランダで活躍する日本人アナリスト・白井裕之氏の見解

個性は型にはめないことで育つ。戦術という枠組みも選手を縛る足かせになるのではないか――近年の日本の育成年代でよく議論されているテーマを、アヤックスアカデミーやオランダ代表U-13・14・15を担当する育成年代の専門家、白井裕之さんに聞いてみた。

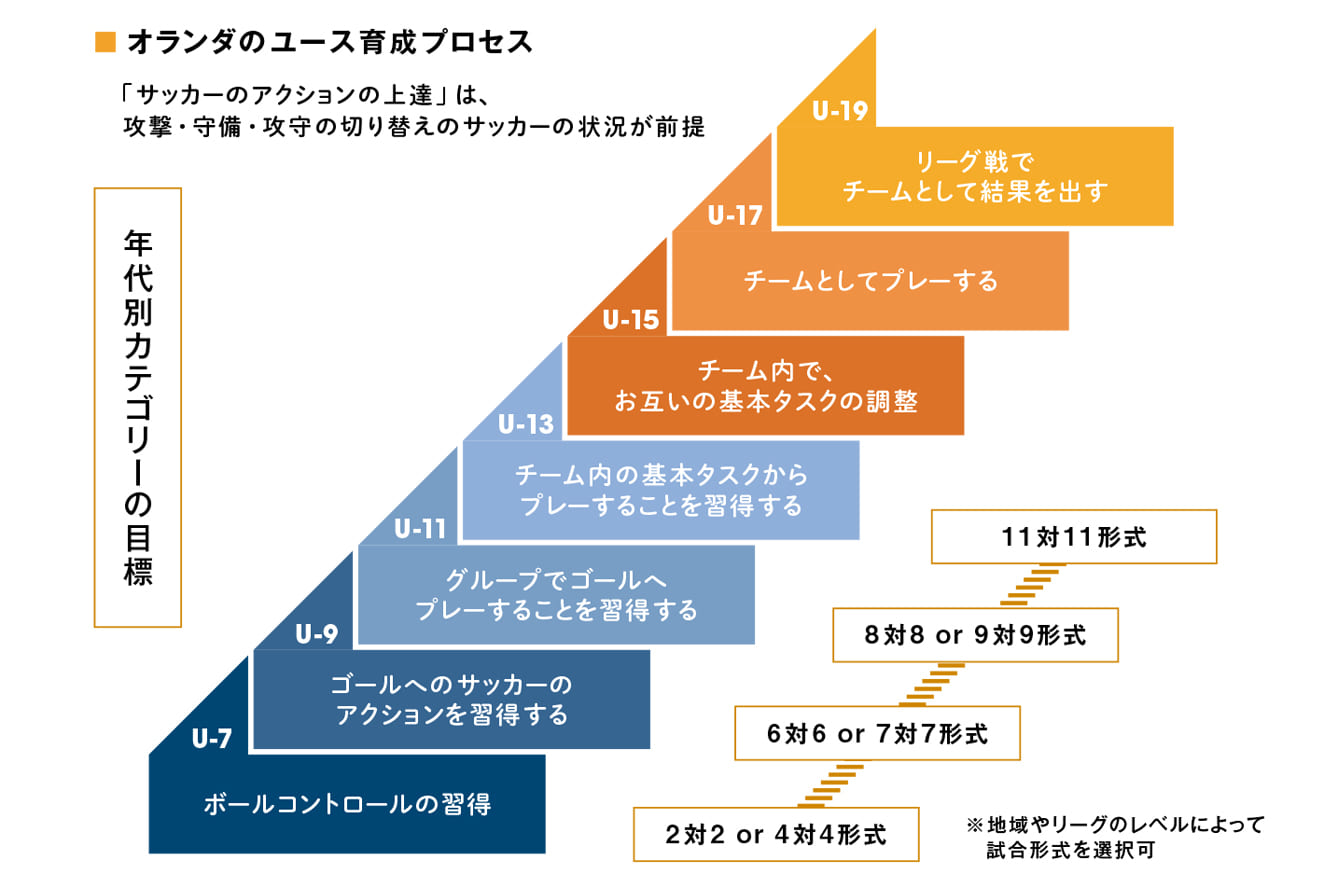

年代別の育成モデル

技術も組織プレーも両方大事。年齢によって両者の比重を変えていく

──最近、日本では「育成年代に戦術を教えるのは是か非か」というのがテーマになっています。オランダではどう考えられているのでしょうか?

「オランダではあまり議論にならないテーマですね。なぜ、そういう議論が起こっているのでしょう?」

──例えば、小さい頃から子供を戦術という枠に当てはめてしまうと個性が消されてしまうのではないか、教え過ぎると自由な発想がなくなってしまうのではないかというのがデメリットとして挙げられていますね。

「まず戦術をどう定義するかですね。さらに言えば、育成年代とは具体的にどの年代を指すのか。それを明確にしなければ議論になりません。もし子供のサッカーではボール扱いやドリブル“だけ”を重視すべきで、組織プレーは教えるべきではないという問いであれば、オランダの答えはNOです。ボール扱いも組織プレーも両方大事です。ただ、年齢によって両者の比重を変えていくイメージですね。オランダではサッカー協会が年代別のトレーニング目標を明確に設定しています。U-7ではボールコントロールの習得、ボールにたくさん触って感覚を養う時期ですね。U-9では敵のゴールへ個人でドリブルして攻撃することを意識するようになり、U-11で味方とパスを介して連係して得点するプレーを学んでいきます。ここまでの年代は攻撃、守備、攻⇔守の切り替えのチームファンクションの中でいえば、攻撃と守備が中心になります。U-13で攻⇔守の切り替えを含めた4つのチームファンクション別に設定されたチームタスクや、それを落とし込んだ各ポジションの役割を習得します。U-15からは味方の個性に応じてチームタスクを調整できるようにし、U-17でチームとしてのプレーを完成させます。オランダサッカーではこのU-13~17年代で学ぶ、自クラブのフィロソフィを実現する方法全般を『戦略』と呼んでいます。そしてU-19の目的は、相手チームに応じて自クラブの戦略をアジャストさせて1シーズンのリーグ戦でどう結果を出していくか。この戦略をアジャストさせる行為を『戦術』と呼びます」

──これはどのクラブにも当てはまるものですか?

「いえ、あくまでオランダサッカー全体のガイドラインです。アヤックスのようなトップクラブでは固有の文化、フィロソフィに応じた別の年代別目標のガイドラインがあります。アヤックスに入ってくるのは国内のトップ層なので要求される内容やそれを身につける年齢が違ってきます。あくまで年代別の目標は習得すべきことの目安なので、指導者が身につけたと判断したら次のレベルに上げます。育成のスタートはどこで、ゴールはどこなのか、どの年代で何を教えるべきなのか、これらの全体像が共有化されているのがオランダサッカーの特徴です」

──オーバーコーチングの議論もないですか?

「U-11にいきなりU-15やU-17で習得する戦略を教えるのはオーバーコーチングです。ただすでに話したように明確な指導のガイドラインがありますし、それをクラブ内で共有しているのであまりそういうことは起きませんね」

──個人戦術とチーム戦術という区別は?

「日本でいうチーム戦術はオランダの戦略にあたるのかもしれませんが、U-11からは11人制なのでチームの枠組みでプレーするようになります。個人戦術が何を指すのかはわかりませんが、各ポジションでの選手のタスクを指すのでしょうか?」

──1対1で勝つ工夫、駆け引きみたいなものかもしれませんね。

「1対1の個人戦術、3~4人のグループ戦術、11人のチーム戦術という分け方をしているのかもしれませんが、オランダではそういう考え方はしないですね。戦略は11人が前提ですし、戦術も11人対11人を前提に考えます」

──その前提で目指すサッカーに応じてトレーニングするようになるわけですね。

「そうですね。例えば足が速い選手をどのポジションで起用するか。同じ[1-4-3-3]のチームオーガニゼーションであっても、カウンター戦略であればCFかもしれませんし、ゲームメイク戦略のポジショナルプレーならばウイングかもしれません。クラブのフィロソフィと戦略によって育成モデルも変わってくるわけです」

──で、U-19で相手に勝つためにプレーするようになると。

「日本では自分たちのサッカーという言葉がありますが、オランダでは自分たちの理想はもちろんありますが、同時に敵チームのレベルや戦略に応じて『いかに試合に勝つか?』を習得していきます。特に、U-19以降でその比重が大きくなっていきます。相手チームも自分たちのサッカーをやりたいわけですから、その上で状況に応じて戦略をアジャストさせなければならない。オランダではそこがサッカーの最も面白い部分と考えられています。ここまでできるようになれば、育成は卒業ということになりますね。大切なのは、担当しているチームの選手がどの年齢カテゴリーに属していて、何が要求可能で不可能なのかを指導者があらかじめ知っておくことです」

日本の課題と可能性

これからのサッカーは認知・選択・実行のスピードを競う

──ところで、白井さんは日本の育成年代をどう見ていますか?

「ポテンシャルはとても高いと思います。ただ課題は明確で、敵チームが自チームよりレベルが高い場合に、相手に合わせて戦略をアジャストさせる戦術面です。日本の育成年代の試合を見ていると、時には2トップが30~50mも走ってボールを追いかけ回し、後ろはついて来ないという風景をよく見かけます。これではFWの体力は残らないですし、肝心のゴール前で自分の仕事ができなくなります」

──相手のチームオーガニゼーションを見て事前にどこが空きそうかを判断してチームとしてのボールの追い方を決めていくということですね。

「その通りです。相手が4バックでこちらが2トップならばSBが空きやすくなるので、そこをどうするのか。SBもFWが追って、ボールを戻されたCBにも追って、ボランチに入ったらまた追ってでは、さすがに体力的に無理です。そこはピッチの中にいる選手たちだけでは解決できない問題なので、外から見ている指導者が相手にアジャストさせるための約束事を設定すべきだと思います」

──FWが頑張って走るのは日本の伝統なんですよね。

「この前に仙台で行われたU-16の日本対オランダの試合でも前半のオランダは日本の前線からのプレスに圧倒されて、まったくボールを繋げませんでした。ところが、後半にビルドアップの方法を変更したことと、日本の足が止まることを読んでそこに意識を集中させたことで、1-3で逆転勝ちしました。日本の運動量やスピードは武器ですが、使い方を考えなければなりません。さらに言えば、運動量勝負のサッカーが日本の生きる道なのかどうかも疑問です」

──では日本は何で勝負すべきだと思いますか?

「これからのサッカーは認知・選択・実行という選手がフィールド上で行う一連のプロセスのスピードを競う方向に発展していくと思います。認知のスピードを速めるには、状況ごとにチームとしてどう対処していくのかという枠組みを作り、事前にトレーニングする必要があります。例えば[1-4-3-3]のチームオーガニゼーションのチームだとして、相手が2トップでくればボランチを下げてDFライン中央を3人にするというプレー原則を設定して練習しておく。そうすることで、状況を素早く認知し、用意された複数のプレーの中から最優先事項を選択し、実行するまでのスピードは格段に上がります。指導者が自クラブのフィロソフィと戦略を理解していれば、ピッチ上の選手たちの認知・選択・実行を助けられるシンプルなプレー原則をたくさん作ることができるはずです。おそらくホッフェンハイムのナーゲルスマンはその点が優れているのだと思います。そして、そうした枠組み作りは、日本人の得意とするところでもあるのではないでしょうか。日本は現状でU-20W杯でベスト16に入るくらいの力を持っています。ここからさらに認知のスピードアップを中心としたサッカーインテリジェンスを伸ばすことができれば、私はその上も目指せるようになると思います」

Hiroyuki SHIRAI

白井裕之

(オランダ代表ナショナルチームU-13・14・15

Future ゲーム・ビデオ分析アナリスト)

1977.7.10(40歳) JAPAN

18歳から指導者としての活動をスタート。アヤックスのサッカーに魅了され、指導者ライセンス取得を目指し2001年にオランダへ。アマチュアクラブで13歳から19歳までのセレクションチームの監督を経験した後、11-12シーズンにアヤックスのアマチュアチームにアシスタントコーチ兼ゲーム・ビデオ分析担当者として抜擢される。13-14からはアヤックスアカデミーに籍を移し、現在はオランダ代表ナショナルチームU-13・14・15Futureゲーム・ビデオ分析アナリストを兼任する。

好評につき重版出来!

怒鳴るだけのざんねんコーチにならないためのオランダ式サッカー分析

Photos: FIFA via Getty Images, Getty Images

Profile

浅野 賀一

1980年、北海道釧路市生まれ。3年半のサラリーマン生活を経て、2005年からフリーランス活動を開始。2006年10月から海外サッカー専門誌『footballista』の創刊メンバーとして加わり、2015年8月から編集長を務める。西部謙司氏との共著に『戦術に関してはこの本が最高峰』(東邦出版)がある。