「やっとスタートラインに立てた」――ガンバ大阪が新しいビジネスを創造し続ける理由

クラブ創立30周年の2021年に活動指針となる「クラブコンセプト」を発表して以降、『アヤックスとの提携』『モフレム(マスコット)展開の拡張』『クラブ応援番組のリニューアル』など精力的な活動が目立つガンバ大阪。

そんなクラブが今冬、新たなビジネスの創造を目指すことを目的とした検討会『ガンバ大阪・クラブ連携ビジネスサロン』(以下、GBS)を東京と大阪の2箇所で開催した。開催経緯や今後の展開について、本サロンのファシリテーターを務めた竹井学氏(株式会社ガンバ大阪 執行役員 経営企画部部長)に話を聞いた。

「ガンバが好き」で繋がり、継続的な関係に

――GBSの開催経緯から教えてください。

「クラブのパートナーである三井住友銀行さんから(SMBCグループである)日本総合研究所(以下、日本総研)さんを紹介いただいたことがキッカケですね。担当の方が熱烈なガンバサポーターでいらっしゃって。取引先が広い会社さんでもありますし、最初から具体的な施策を想定するのではなく、広く可能性を探るトライアルとしてGBSのような形でチャレンジするのがいいのではないかと共同で企画しました」

――日本総研は大手シンクタンク企業で、新しい事業の可能性を探る意味でピッタリのパートナーです。

「そうですね。近年『共創型ビジネス』という言葉をよく聞きますが、実態としては『うちの商品を選手に使ってもらえませんか?』のような売込みが多く、収益をあげて持続性のあるビジネスになるものは少ない印象です。だからこそ、新たな事業機会を検討する方法論や経験がある日本総研さんのお力を借りながら検討することで、実現性のあるアイデアの創出を目指しました。参加者それぞれの立場から考える社会課題や、目指す未来をイメージして逆算で施策を考えるというアプローチで考え、最終的にはクラブと1on1でミーティングも実施しています」

――GBSの募集要項を拝見すると、クラブのリソースを使って新規事業を考える点で『シャレン』(Jリーグ社会連携)にも近い印象です。

「シャレンもそうですが、クラブと組むことによって顕在化できる社会課題がありますよね。ただ、ガンバ大阪の経営資源として、どのようなものがあるかはあまり知られていない。クラブとして考える社会課題もそう。アイデアを創造する上で、まずはクラブが考えるスポーツの力や可能性も含めて説明する時間も設けました。GBSという場がハブとなって、参加いただいた皆さんをいい形で繋げることを重視しました」

――ガンバ×参加者だけではなく、参加者×参加者のシナジーで企画が生まれる可能性もありそうですが、どのような方々がGBSに参加されたのですか?

「ガンバサポーター歴20年以上みたいな方々ばかりでした(笑)。最初の自己紹介で全員が自分の思い出の試合を語ったりして。だから、ガンバの名前を使って自社の儲けを考えるような方はいなくて、皆さん共通して『ガンバ大阪のために何ができるか』という想いが強かったですね。共通の体験や価値観があるので、参加者同士が仲良くなるのも早かった。これはGBSの強みだと思います」

――先日の取材で水谷尚人さん(ガンバ大阪 代表取締役社長)もステークホルダーの『横の繋がり』に貢献したい旨を話されていました。

「業界や会社がある地域の垣根を超えて『ガンバが好き』という想いで交流が始まるのは素晴らしいことですよね。お互いにガンバサポーターであることで、継続的な人間関係を築ける可能性も高まる。実はこうした関係は(2023年まで開催していた)『ガンバ大阪サッカービジネスアカデミー』の卒業生の関係でも見られます。昨年の天皇杯決勝では国立競技場で2時間くらいの間に30人以上の受講生と話しが出来たりして。そうした関係が生まれるのはクラブが持つ強みですね」

――『ガンバ大阪サッカービジネスアカデミー』は卒業生がガンバ大阪をはじめとしたJクラブに転職された実績がありますが、GBSも参加者にとってリスキングの機会になりそうです。

「ガンバで7人、他のJクラブで3人、Jリーグで1人(ガンバ大阪サッカービジネスアカデミー』は卒業生が)働いていますね。GBSも人材育成や組織開発として活用される可能性もあると考えています。会社で培ってきたスキルや経験を社外に出すことによって、あらためて自分が得意なことや、希望する仕事に気が付くところはあるでしょうね。一般的なリスキングの方法として『新しい資格を取る』のようなこともいいですが、GBSもガンバ大阪サッカービジネスアカデミーも実際に自分たちが企画したサービスでファンが喜んでいる様子を目の当たりにできるのは大きなメリットだと思います。これはサッカークラブの仕事の醍醐味でもあります」

変化するスポーツの役割

――GBSでディスカッションされた新規ビジネスの具体案を教えてもらえませんか?

「色々ありますが……例えば、システムを導入し駐車料金を変動させることで万博公園周辺の駐車場利用時間を分散し、渋滞を軽減する仕組みがアイデアとしてありましたクラブとして『アクセス改善』は課題として認識していることもあり、興味深いアイデアでした」

――ガンバと共創事業者とWIN=WINの関係ですね。

「仮に本当に導入したとして、各所の滞在時間が減ることで飲食やグッズの売上が減る可能性など、解決しなければいけないハードルは色々あると思いますが、新しい課題解決の方法があることを知ること自体が大切だと思っています。GBSを開催しなければ、そのような発想すら生まれなかったので、色んな課題の解決の糸口を知れるだけでも(GBS開催の)意義がありました」

――同様の気付きはクラブだけではなく、GBSに参加された方々にもあったでしょうね。正にクラブがハブの役割を果たしている。

「それは今回GBSを開催してあらためて実感したことです。Jリーククラブはここまで広い業界のステークホルダーを繋げることができるのだなと。しかも、利害関係なく、強い仲間意識で地域を良くしていこうと連携できる。今は人間関係が希薄化している中で『好き』という気持ちで集まったコミュニティであれば多少苦しいことも乗り越えることができると思います」

――私も1人のサッカーファンとしてコロナ禍を経てリモートコミュニケーションが増えた中で、Jクラブが持つオフラインコミュニティを形成する力の価値は高まっていると感じます。

「私はスポーツに求められるもの、社会に対する役割は時代によって変化すると考えています。昔であれば、王(貞治)・長嶋(茂雄)のようなスター選手が活躍する姿をTVで伝えることが成長期の日本社会を活気づけた。それが当時のスポーツの役割。今は変化して、Jクラブであれば公共性の高い存在として自治体、企業、ファン・サポーター……様々な強みを持った方との共創施策の中心として活動することが求められていると感じますね」

実力も人気も圧倒的なクラブに

――今回のインタビューでキーワードとなっている「繋ぐ」を切り口にに質問します。竹井さんが部長を務める経営企画部は組織図などを見ると、クラブ内における《競技側》と《事業側》を繋ぐ部署という印象を持っているのですが、その認識は正しいでしょうか?

「私の認識では繋ぐというよりも『同じ方向を向く』といった方が近いかもしれません。同じクラブでも強化、試合運営、広報、チケット販売促進……それぞれの部署で役割は違いますが、目指すところは一緒。それが言語化されたのが(2021年に発表された)クラブコンセプトですし、よく言われる『競技側はお金を使う、事業側はお金を稼ぐ』のような認識を埋めることも役割ですね」

――《競技側》と《事業側》という分け方自体がナンセンスなのかもしれませんね。経営企画部として2025シーズンに注力することは何でしょうか?

「それはもう明確に来年のシーズン移行にむけた準備です。シーズン開催時期が欧州やアジアの各国と合うことで選手の移籍が活性化することはもちろん、海外からのスポンサー獲得など、活動がよりグローバル化されます。もうドメスティックな視野やスピードでは成長できない時代で、ガンバがアジアでも突出したクラブになるためにやるべきことは多いですね」

――ガンバだけではなく、各Jクラブが「売上100億円クラブ」を中期目標に掲げますが、シーズン移行はそのターニングポイントになるかもしれません。

「(同じパナソニックスポーツグループである男子バレーボールチームの)大阪ブルテオンがフィリピンとタイで国際親善試合を開催して多くの観客を集めましたが、ガンバも参考にできる取組みです。東南アジアは人口も多いですし、活動する場所としてのポテンシャルは高い。チームがACLやクラブワールドカップに出場して国際的なクラブの知名度を高めることは事業的にも重要です」

――競技面は昨シーズンリーグ4位、天皇杯準優勝で上昇傾向。事業面ではGBSなどで新しい施策が生まれつつあり、年間パスやユニフォームの売上も増えていると聞いています。クラブ経営における両輪の回転数が上がってきていますね。

「ガンバは2008年のACL優勝や、2014年の三冠などチーム(競技面)がクラブを牽引してきた歴史があると思います。ただ、チームが好調だった時期も(当時試合会場として使用していた)万博記念競技場が満席になる試合ばかりではなかった。近年は逆にチームが苦しい時期が続きましたけど、事業面ではコロナ禍のリカバリーも短期間で成功しましたし、スタッフが誠実にファン・サポーター、スポンサー、地域の皆様と向き合って施策を積みかさねたことで地力がついた。だから、『チームの成績が良いから売上も上がった』とよく言われますけど、『いや、それだけじゃないぞ』という思いは正直あります」

――竹井さん個人としては、2016年11月からガンバ大阪に在籍されて今年で9年目です。シーズン移行が予定されている来シーズンは節目の10年目です。最後に今後のビジョンを教えてください。

「昨年はリーグ戦ホームゲーム入場者数が過去最多(495,832人)を記録し、天皇杯は決勝まで進出しましたけど、感じたのは『やっとスタートラインに立てた』ということでした。私がガンバでやりたいのはその先。優勝争いが目標ではない。毎年ACLに出場して、タイトル争いをして、実力も人気も圧倒的なクラブにしたい。一流クラブを超一流クラブにする仕事の一員になるためにガンバに来たと思っているので。そういうポテンシャルのあるクラブで自分のキャリアを試せるのは幸せなこと。そのためにもシーズン移行後はグローバル化により挑戦しなきゃいけないですし、次の成長を生み出すためにGBSを通じて新しいビジネスも創造していきたいですね」

MANABU TAKEI

竹井 学

1972年4月16日生まれ。兵庫県出身。関西学院大学卒業。1997年ヴィッセル神戸へ入社。集客責任者やアカデミー事業担当を務める。2016年ガンバ大阪に入社。パートナー営業や集客イベント・デジタルマーケティングの担当を経て、現在は執行役員 経営企画部 部長。2021年に『ガンバ大阪サッカービジネスアカデミー』を、2025年に『ガンバ大阪・クラブ連携ビジネスサロン』を立ち上げた

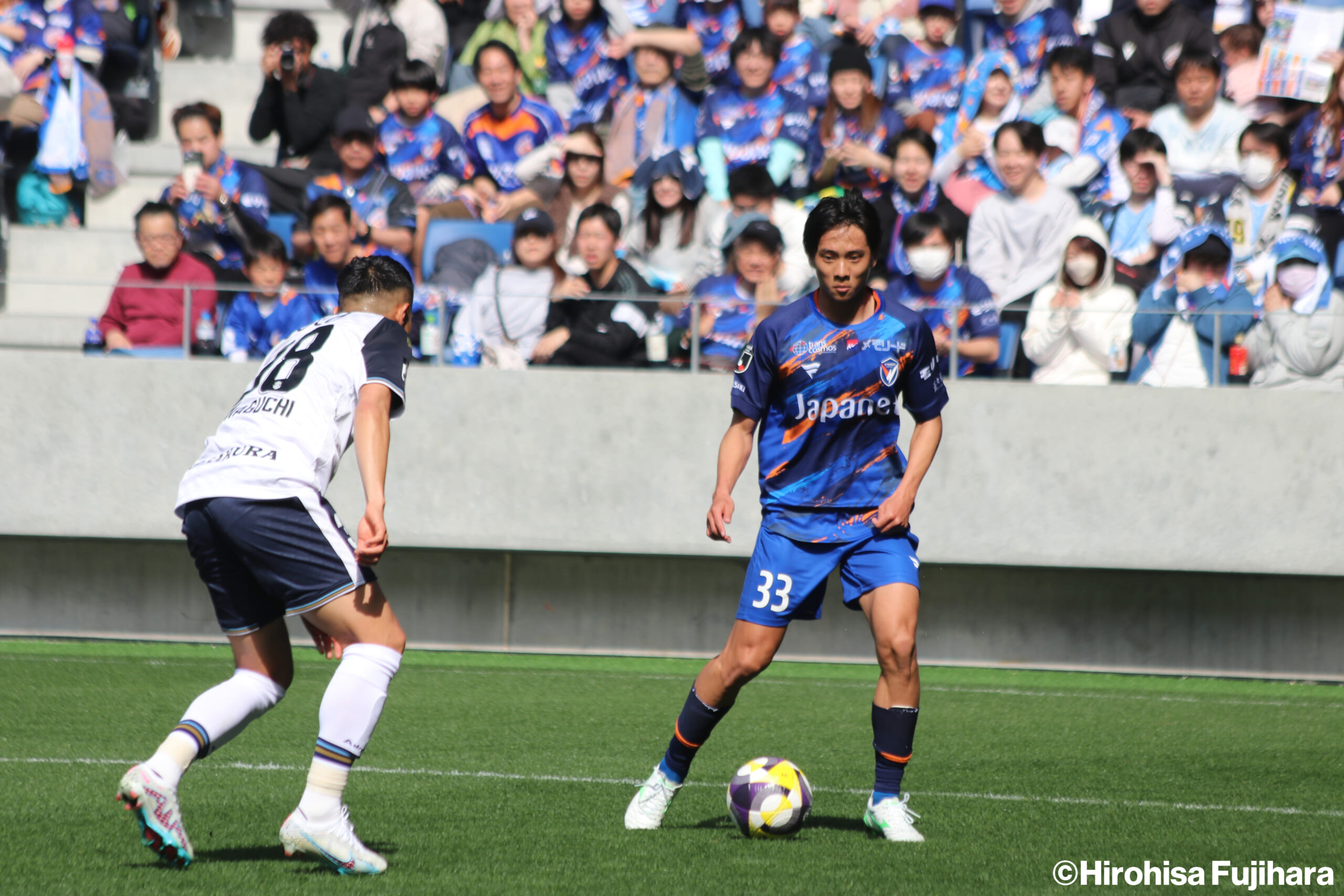

Photos:(C)GAMBA OSAKA

Profile

玉利 剛一

1984年生まれ、大阪府出身。関西学院大学卒業後、スカパーJSAT株式会社入社。コンテンツプロモーションやJリーグオンデマンドアプリの開発・運用等を担当。その後、筑波大学大学院でスポーツ社会学領域の修士号を取得。ビジネス関連のテーマを中心に取材・執筆を行っている。サポーター目線をコンセプトとしたブログ「ロスタイムは7分です。」も運営。ツイッターID:@7additinaltime