“連敗しない”マネジメントが早くも挫折。黒田ゼルビアに立ちはだかる“2年目のジンクス”の正体とは

ゼルビア・チャレンジング・ストーリー 第23回

町田の名を全国へ、そして世界へ轟かせんとビジョンを掲げ邁進するFC町田ゼルビア。10年以上にわたりクラブを追い続け波瀾万丈の道のりを見届けてきた郡司聡が、その挑戦の記録を紡ぐ。

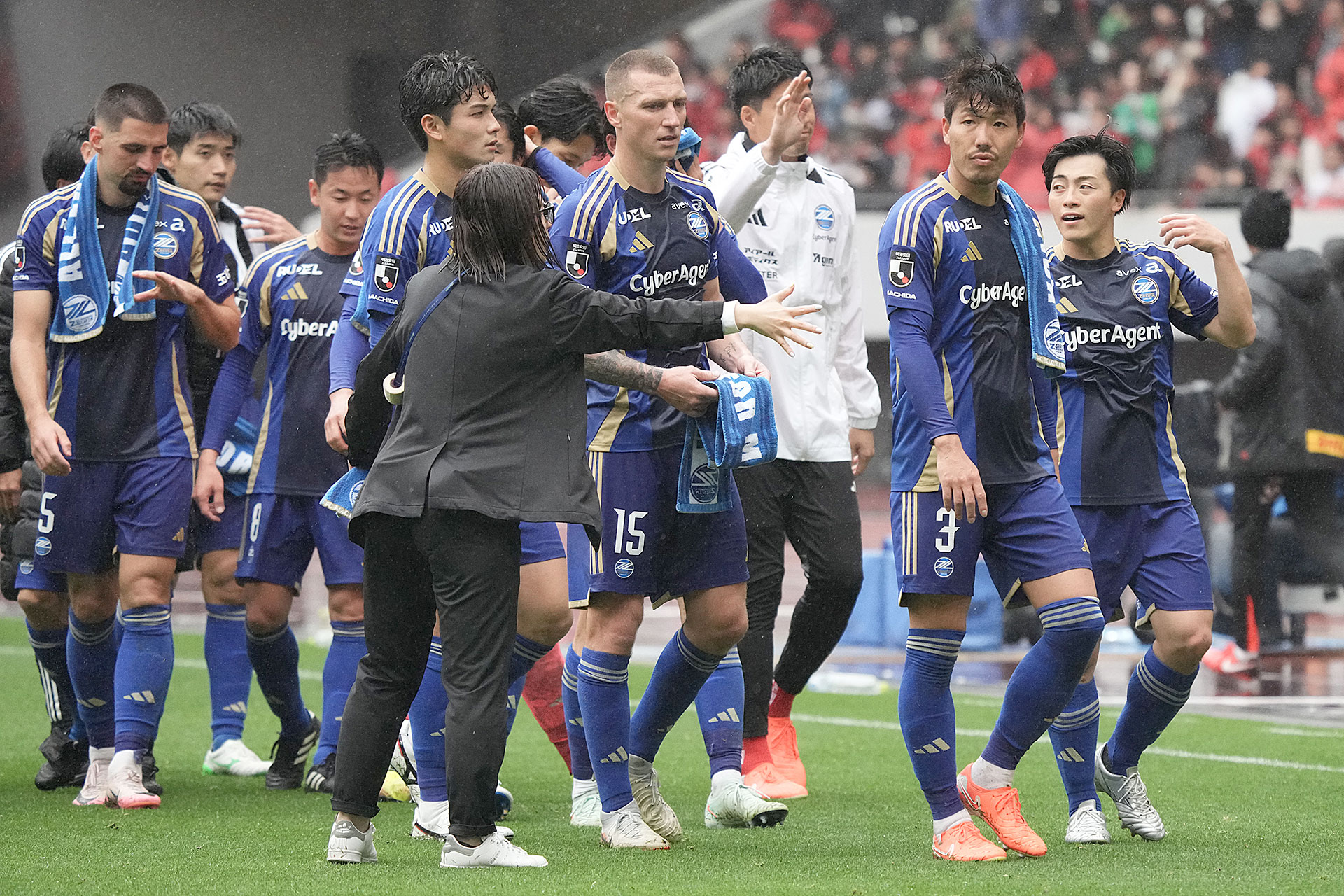

第23回は、シーズン初の連敗を喫し、首位と勝ち点4差ながら11位に後退したチームが直面するJ1・2年目の壁について。“2年目のジンクス”という言葉を想起させる苦戦の原因に迫る。

もはや、このめぐり合わせは運命なのだろうか。

昨夏の国立での浦和レッズ戦がそうだったように、今季の国立・浦和戦も黒田ゼルビアにとっては、波乱に満ちた試合となった。昨季の国立・浦和戦は、“真夏の異変”からチーム状態が下降線をたどる契機となったが、今季の浦和との“国立リターンマッチ”も、今後の行く末を左右するターニングポイントとして、後世に語り継がれるかもしれない。

国立のピッチに立った相馬勇紀の眼前に広がる景色は、相手の執拗な“ダブルチーム”でのマーキング。たとえ1人を剥がせたとしても、時には次々と人の波が押し寄せてきた。節目の第10節で対戦した浦和は、FC町田ゼルビアの「攻撃の核を担っている」相馬に“ダブルチーム”も辞さない強烈な包囲網を敷いた。

アジリティを活かしたドリブル突破を武器に、相手DFを翻弄する小柄なアタッカーが、町田の“飛び道具”として猛威を振るっている2025シーズン。相馬を封殺できれば、町田の攻撃は機能不全に陥る。それを熟知しているからこそ、浦和は時に相馬の周囲を4人で囲い込むこともあった。基本的にダブルチームでの徹底マークに終始窮屈なプレーを強いられた相馬が言う。

「今日は僕のところに2枚が来て、かなり対策されていました。今までされなかった現象が今日の試合では起きたと思います。(相手が2枚来たら)剥がせはするけど、パワーは要りますね。1枚だと剥がした後にランニングのパワーを出せるのですが、2枚だとグングンと2タッチぐらいで剥がしたタイミングなので、そのタイミングでパスを出せる感覚はなかったです。相手が2枚で来ている中で、ズレたところを狙っていましたが、(周りの)動きもなかったですし、たまに蹴れた時もパスを通せなかったです」

ただ、元日本代表アタッカーにも意地があったのだろう。相手の徹底マークに何もできなかったわけではなく、何度かサイドを打開してはゴール前にクロスを入れた。結局、得点という形で結実はしなかったが、前半には「ホットラインが開通している」西村拓真のシュートシーンを相馬が演出している。

入念な相馬対策で町田の攻撃陣を封じた浦和は、町田の守備陣に生じた隙も見逃さなかった。マリウス・ホイブラーテンによる先制点はショートコーナーが起点。ゴール前のマーカーの目線をズラすと、マテウス・サヴィオからのグラウンダーのクロスにホイブラーテンがワンタッチゴールを決めた。「自分が町田に来てから、セットプレーで僕のマーカーにワンタッチでのゴールを決められたのは初めて」とは昌子源の言葉。またセットプレーから先制点を被弾した町田は、前半のうちに追加点を食らってしまう。

浦和の2点目は西川周作からのロングフィードが出発点。西川からのレーザービーム級のキックを渡邊凌磨がワンタッチで松尾佑介に繋ぐと、「中央の花道が空いてしまった」(黒田剛監督)隙を松尾が見逃さず。鮮やかな中央突破からGK谷晃生との1対1を制して追加点を決めた。

セカンドボールワークで優位に立つための処方箋を含めて、スコルジャ・レッズは、週中にルヴァンカップのヴァンフォーレ甲府戦を消化した町田とは異なる1週間の準備期間を活用し、十全な打開策を練ってきた。「浦和がめっちゃ対策してきた」と昌子。日程面のアドバンテージを活かした浦和が町田相手に0-2でクリーンシート勝利を収めたこの試合は、J1・2年目を戦う黒田ゼルビアの“2年目のジンクス”を連想させる結果だったと形容するのは、言い過ぎだろうか。

……

Profile

郡司 聡

編集者・ライター。広告代理店、編集プロダクション、エルゴラッソ編集部を経てフリーに。定点観測チームである浦和レッズとFC町田ゼルビアを中心に取材し、『エルゴラッソ』や『サッカーダイジェスト』などに寄稿。町田を中心としたWebマガジン『ゼルビアTimes』の編集長も務める。著書に『不屈のゼルビア』(スクワッド)。マイフェイバリットチームは1995年から96年途中までのベンゲル・グランパス。