伝説のクライフ・バルサから学ぼう!ダイヤモンド型[3-4-3]は、なぜ滅亡したのか?

新・戦術リストランテ VOL.63

footballista創刊時から続く名物連載がWEBへ移籍。マエストロ・西部謙司が、国内外の注目チームの戦術的な隠し味、ビッグマッチの駆け引きを味わい尽くす試合解説をわかりやすくお届け!

第63回は、編集部から提案したELでのマンチェスター・ユナイテッドの大逆転劇……ではなく、西部さんがどうしてもというので、なぜか「エル・ドリームチーム」クライフ・バルサの分析。テーマは「ダイヤモンド型[3-4-3]って、なんで見なくなったのか?」。案外、こうした素朴な疑問の先に新しい発見が眠っているのかもしれない。

ダイヤモンド型[4-4-2]以上の幻のシステム

ガンバ大阪の中盤ダイヤモンド型[4-4-2]を取り上げた前々回、昔はけっこう多かったのに今ではほとんど見られなくなったシステムというように書きましたが、昔もほとんどなくて、現在は絶滅したと言っていいシステムがあります。

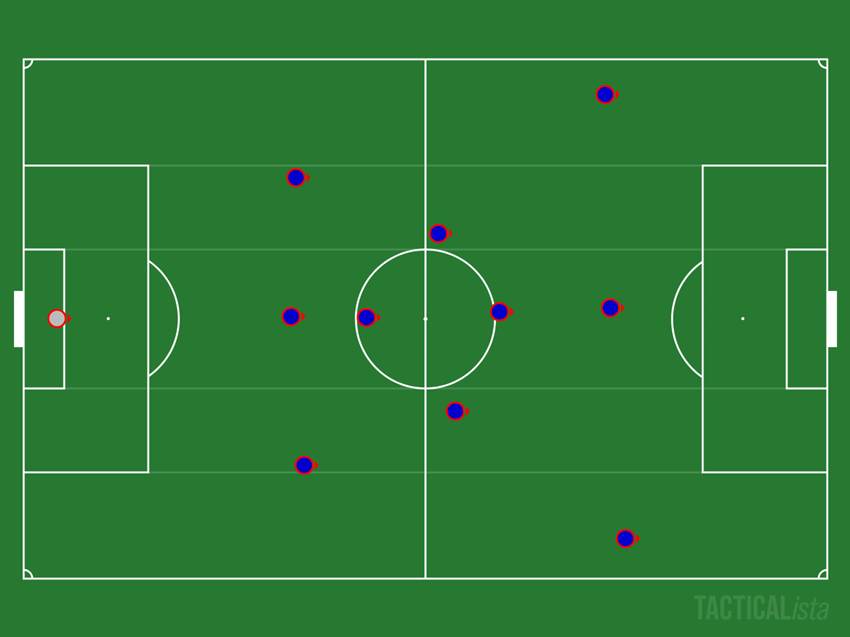

しかし、それを採用していたチームはいずれも魅力的で歴史に名を残しました。アヤックス、バルセロナ、オランダ代表の[3-4-3]です(図1)。

[3-4-3]なら今でもあるじゃないかと思われるかもしれませんが、それは[3-4-2-1]です。ここでいうところの[3-4-3]は、前線が1トップ+2シャドーではなく、ウイングが2人いる3トップのシステム。大きな違いはサイドで幅を取る選手が[3-4-2-1]ではウイングバックなのに対して、[3-4-3]はウイングというところですね。

そしてこれこそ、[3-4-3]を[3-4-3]たらしめているポイントでもあります。

配置は3バック、ひし形のMF、3トップ。最初にやったのはクライフ監督時代のアヤックス(1985-88)です。クライフは87-88シーズンの終盤にバルセロナの監督に就任。翌88-89シーズンが2位、89-90が3位。90-91シーズンにラ・リーガ優勝を成し遂げると、そこから4連覇を達成します。その間にクラブ初のチャンピオンズカップ優勝(91-92)。この時期のチームが「エル・ドリームチーム」と呼ばれています。

アヤックスはファン・ハール監督が[3-4-3]を継承して「マイティ・アヤックス」として黄金時代を築いています。94-95シーズンはCL優勝。

オランダ代表については1992年の欧州選手権の時が[3-4-3]でした。監督はクライフの師匠だったミケルスです。

[3-4-3]で最も有名なのはドリームチームのバルセロナでしょう。とても魅力的でオシム監督、ペトロヴィッチ監督、西野監督など、指導者にもファンが多かったですね。Jリーグでは唯一、クライフのアシスタントコーチだったレシャックが監督の時の横浜フリューゲルスが[3-4-3]でした。

今回はエル・ドリームチームの[3-4-3]について振り返りつつ、その魅力と現在絶滅状態である理由について考えてみたいと思います。

メリットは、敵陣プレス効率の最大化

[3-4-3]のポイントはウイングです。当時は[4-4-2]か[3-5-2]が主流で、ウイングというポジションそのものが消滅していましたので、ウイングがいるチームは希少でした。では、クライフ監督はなぜ両サイドにウイングを置いたのか。

突破力のあるウイングプレーヤーを起用したいというだけでなく、[3-4-3]の機能性として理由があります。

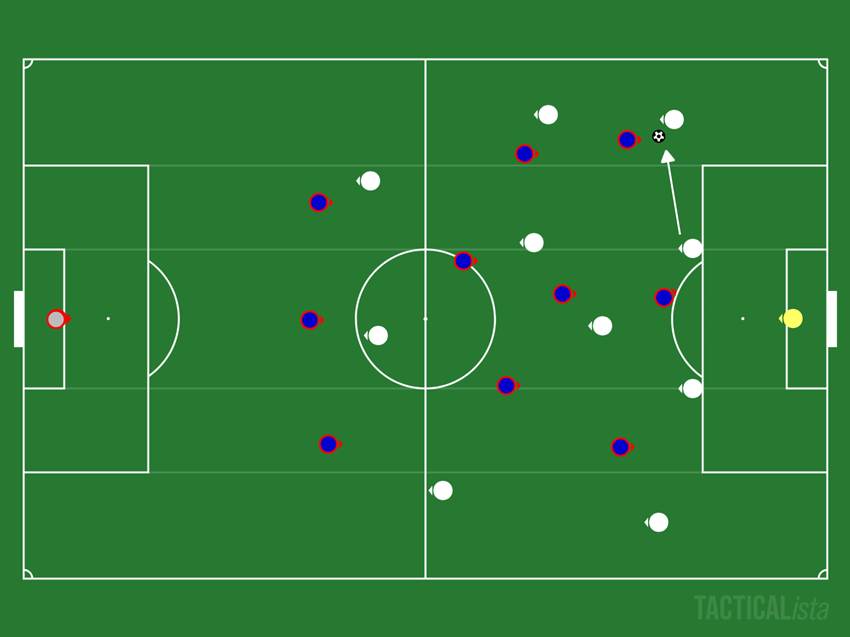

守備面からいいますと、敵陣での守備の圧力を最大化できます。

例えば、[4-4-2]だと相手のSBがフリーになりますが、[3-4-3]はウイングがいるので直ちにプレスに行ける。敵陣にバランスよく7人を配置していますから効率的にプレッシングができます(図2)。

クライフ監督は「バルサほどパスをつなげるチームはないのでハイプレスが有効だ」みたいなことを言っていた記憶があります。現在のスキルとビルドアップに対してどの程度の効果があるかは疑問ですが、当時としては画期的でした。

……

Profile

西部 謙司

1962年9月27日、東京都生まれ。早稲田大学教育学部卒業後、会社員を経て、学研『ストライカー』の編集部勤務。95~98年にフランスのパリに住み、欧州サッカーを取材。02年にフリーランスとなる。『戦術リストランテV サッカーの解釈を変える最先端の戦術用語』(小社刊)が発売中。