タスク化・人工知能化する個人戦術――考えないサッカーの時代へ

林 舞輝(ボアビスタU-22アシスタントコーチ)インタビュー

「システム」と「ポジション」というサッキ・パラダイムから「シチュエーション」と「タスク」というペップ・パラダイムへ。サッカーそのものの枠組みが大きく変わる中で、それを構成する選手の個人戦術はどう進化していくのか――?指導者養成の名門、ポルト大で最先端理論を学ぶ林舞輝氏にこの疑問をぶつけてみた。

「タスク化する戦術」「ディープラーニング型の育成」「スキーマセオリー」……。未来のサッカーを読み解く鍵は、サッカー界の外側にあるのかもしれない。

「日本人は個人戦術がない」は本当?

── 今回のテーマは「戦術のパラダイムシフトを通して、選手の個人戦術はどう変わっていくのか?」です。議論の前提として、個人戦術をどう定義するか、から始めたいのですが、林さんはどう考えますか?

「イングランドでもポルトガルでも個人戦術という言葉はあまり使わないですが、あえて自分が定義するならば、『チームのゲームモデルに沿った個人の戦術的判断』とします。例えばCLラウンド16第1レグ、セビージャ対マンチェスター・ユナイテッドで、ユナイテッドはモウリーニョらしくガチガチに引いて守ったのですが、ユナイテッドの選手がもしシャルケやRBライプツィヒのようなボールを狩りに行く守備をしたら、モウリーニョにすごく怒られると思うんですね。『俺は1対1に自信があるから前から行く』というような個人の大義名分で判断したらダメ。まず大枠となるチームのゲームモデルがあって、その枠組みの中で個人の最適な答えを選んでいくのが個人戦術ではないでしょうか」

── よく日本人選手は個人戦術が課題と言われますよね。

「ただ、個人戦術ってチームのゲームモデルだけでなく、国や文化によっても違う気がします。個人常識と言った方がいいかもしれませんが。例えば、日本ではDFに飛び込むな、とよく言うじゃないですか。でも、イングランドはピッチのどこであれ1対1ならば絶対にボールを奪いに行きます。そうしないと『臆病』と言われます。私がイングランドでプレーしていた時の話ですが、自分よりもはるかに大きな相手に何も考えないで飛び込んでも勝てるわけがないと思って、取りに行かず遅らせるだけの守備をすると、めちゃくちゃ批判されました(笑)。それには表裏があって、例えばアザールがあれだけ3人、4人と抜いて行けるのはプレミアリーグだからですよ。1人目が全力で飛び込んで行って抜かれて、2人目も全身全霊で奪いに飛び込んで行って抜かれて、3人目も行って抜かれて、これはさすがにまずいと思った4人目がファウルで止める、みたいな……(笑)。日本的な考えだと、1人目が飛び込まないで2人目がカバーに入って、それで対峙すればOKです。どちらかと言えばポルトガルもそっち側の考えですね。日本人はリスクを取らないというか、相手DFが低い位置でボールを持っているとして、10回ボールを奪いに行って9回抜かれるぐらいなら行かない。イングランド人は10回行ってそこで1回でも取れたら1点なので行く、という考え方な気がします。クライフには『イングランドサッカーはエキサイティングだ。たくさん危険を冒し、たくさんミスをするからね』と皮肉を言われていましたが、そうした危うさもプレミアリーグの魅力ですし、それはそれで攻守が頻繁に入れ替わってダイナミックなので見ている人も楽しいと思います」

── ポルティモネンセで大ブレイクしている中島選手が活躍できるのも……。

「個人的には、ポルトガルは日本人が活躍しやすいのではと思います。日本とポルトガルはそうした無意識に根付いている個人戦術というか、個人常識のようなものが似ているからです。逆に私が最初に行ったイングランドは、日本とまったく違い過ぎてカルチャーショックを受けましたし、コーチするのも大変でした。次から次へとボールホルダーに全力で飛び込んで奪いに行く子供たちを見て、こりゃどうすりゃいいんだ、と(笑)。ポルトガル人は協力的ですし、民族的にもサッカー的にもコレクティブです。良い意味でも悪い意味でも相手をよくリスペクトする印象があります。やれと言われたことを責任を持ってやり切る日本人のキャラクターも戦術好きのポルトガル人監督には好まれる気がします。個人戦術のギャップが少ないので、日本人選手は比較的やりやすいはずです」

── 個人戦術は「高い/低い」の尺度だけでなく、個性に属する部分も含まれているんでしょうね。

「日本には日本の、イングランドにもポルトガルにも、バルセロナにもユナイテッドにも、その国やそのチーム固有のサッカースタイル、言うなれば『無意識の文化的ゲームモデル』のようなものがあります。それを支える個性に良い悪いはありませんし、その個性によって個人戦術も変わってくるとも思います。料理にたとえてみましょう。ゲームモデルや戦術を料理のレシピだとすると、選手は食材。高級食材だけあってもおいしい料理になるとは限りませんし、お肉がなくても他の食材の組み合わせとレシピ次第で意外とおいしいカレーが作れたりもします。食材をどう生かすかがシェフである監督の腕の見せどころであり、そのためのレシピがゲームモデルや戦術だったりするわけです。他の食材とのバランスを見極めながら、同じ玉ねぎという個でも、チームのためにある時は炒めたり、ある時は煮たり、ある時は蒸したり。これが個人戦術になるのではないでしょうか。なので、個性の話をすると、じゃがいもの方がニンジンより優れているとか、そんなのはナンセンスですよね。もちろん、ずっとお肉がないカレーを作り続けるのはまずいので、足りない食材・個性があるなら牛を畜産するなりして長期的な視点で育てていかなければなりません。これが育成ですね。でも、監督の役目は今ある食材の個性をレシピという戦術で最大限に引き出し、おいしい料理を作ることです」

── 日本は「個」の能力が足りないという定番の話題がありますが、個人戦術は個の能力に入りますか?

「入ると思います。ゲームモデルに支えられたチームを構成する要素として選手がいて、選手個々の能力として足が速いなどのフィジカル能力、ボールコントロールがうまいなどの技術的能力と同じように、よく戦術理解度と言われる言葉に近いのかもしれませんが、『チームのゲームモデルに沿った個人の戦術的判断ができる=個人戦術能力がある』と言えます。なので、個人戦術能力も大事な『個の能力』の一つに分類されると思います」

キーワードは「タスク化された戦術」

── その大前提の上で本題に行きましょうか。戦術のパラダイムシフト以降で選手の個人戦術はどう変わったのでしょう?

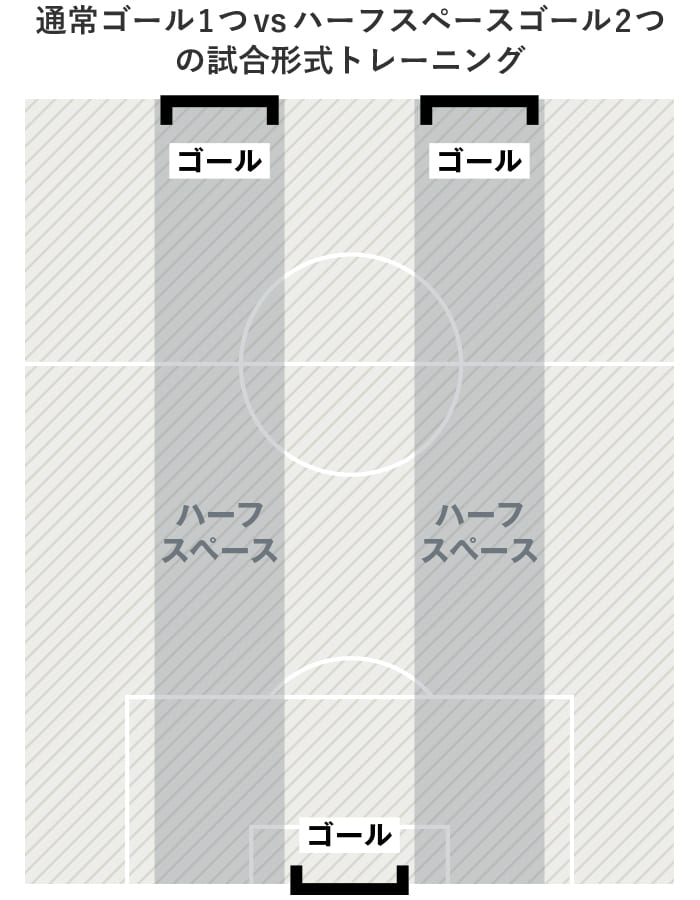

「昔より個人戦術という面では簡単になっていると思います。トレーニングによって選手が自分で考えて解決する範囲が減っているので、プレーはしやすくなっているはずです。例えば先日、ボアビスタのU-22でハーフライン後方のハーフスペースに2つのゴールを置いて、試合形式のトレーニング(下図参照)を行いました。イメージしやすいように言えば、ピッチの3分の2を使って、通常のゴール1つvsハーフスペースにあるゴール2つですね。すると(ゴール2つ側チームの)ボールサイドと逆サイドのSBがチームがボールを奪われた際に特に指示しなくてもハーフスペースまで中に絞るようになるんです、ハーフスペースのゴールを守らなければならないから。2つのゴールを攻撃する側も、インサイドハーフが同じ理由でボールサイドに寄り過ぎずにボールサイドと逆側のゴールも狙えるハーフスペースの位置で積極的にボールを受けるようになります。すると監督から『そうだ、実際の試合でもそのポジションでいいんだ』と言われる」

── なるほど。「ハーフスペースに2つのゴールを置く」ことが、すでに一つの答えですよね。そのゴールを攻める・守るためのポジショニングなら、ピッチ上の選手たちがシンプルに判断できる。

「昔は『SBは絞れ』『受け手はボールホルダーに近づき過ぎるな』という曖昧な指示だったじゃないですか。それだけだったら、何のために絞るのか、具体的に何をすればいいのかもイマイチわからない。選手がその場その場で判断するのではなく、戦術がトレーニングの中でタスク化されているんです」

──「タスク化された戦術」という表現はピッタリきますね。「ハーフスペースの2つのゴールを守れ」というのは「絞れ」よりも一つ選手の判断する過程を省略できていますからね。確かに、余計なことを考えずにシンプルにプレーできるようになる。

「これからの監督に求められるのは、このような『戦術のタスク化』だと思います。ゲームモデルを実現するためのキーとなるシチュエーションをたくさん発見して、それをトレーニングを通してチームに刷り込んでいく。ナーゲルスマンなどはその典型だと思います」

「考える」の意味が変わる?

── サッカーの進化が選手のプレーをやりやすくする一方で、選手側の進化はありますか?

「今のサッカー選手は1つのクラブ、1人の監督の下でプレーする時代ではなくなりました。もはやキャリアを通じて移籍をまったくしない選手というのは皆無に等しく、代表に行けばそこでまた異なるチーム、監督、ゲームモデルに出会うわけです。なので、それに対応できるように、育成年代からいろいろなゲームモデルや戦術に適応できる選手を育てていく必要があると思います。例えばトッテナムは、グアルディオラが率いていた頃のバルセロナ全盛時代から、そのような路線で選手を育成していました。あの頃はどのクラブもバルセロナのように一貫した哲学・メソッドの下で選手を育成するというような流れがありましたが、トッテナムの育成のテーマは『どんなチーム、どんな監督、どんな戦術の下でも自分の個性を最大限に発揮できる選手を育成すること』。進化論を提唱したダーウィンの『種の起源』でも、『最後に生き残る種は、最も強い種でも最も賢い種でもなく、最も変化に適応できる種だ』とありましたが、サッカー選手もそれは同じだと思います」

── 具体的にはどのポジションでもプレーできる万能性を求めるということですか? 日本サッカーの課題として、育成で過剰にポリバレント性を求めたがゆえに同じタイプの選手ばかりになってしまったというのを感じていたのですが。

「似ていますが、能力の万能性という意味ではないです。どんなプレーも等しく高レベルでできるというような能力の万能性ではなく、『持っている個性や能力の特異性をどう万能に生かすか』という意味です。その話を聞いて思い出したのですが、チャールトン時代に対戦したチェルシーユースも同じ印象でした。全員が速くて強くてうまくて、一人ひとりの能力が非常に高い。サッカーに必要なすべてのプレーを高いレベルでこなせる。それだけじゃなくて、一番後ろでプレーしていた選手が平気で一番前でプレーするし、交代で入った選手もまったく同じようにプレーしていました。ロボットみたいな連中でしたね(笑)。でも、先ほどの意味での『個性を万能に生かせるような選手』という面では、私は個性的なウェストハムユースの方が好きでした」

── そうした『自分の個性を万能に生かす』には、類まれなサッカーインテリジェンスが不可欠だと思いますが、そもそもサッカーにおけるインテリジェンスとは何でしょう?

「先ほどの話と繋がりますが、『タスク化された戦術』によってサッカーインテリジェンスそのもの――つまり『考える』ということの意味が変わってきていると感じます。今まではインテリジェンスと言うと、その場で考えて正しい判断を下すことでした。でも、むしろ今はもう考えているようでは遅過ぎる。フットボリスタでNHKの番組がシャビと日本人選手の脳の働きを調べた話を掲載していましたよね。シャビがプレーしている時は直感を司る大脳基底核が活動していて、日本人選手の場合は思考を司る前頭前野が活動していたことから、シャビは膨大なサンプルと経験から直観に従って適切なプレーを選び出している、と仮説を立てていました。それは正しいと私も思います。いちいち考えるよりも直感でプレーした方が速いし効率がいい。フィジカルの進化は極限まで達していて、これからは『認知・判断・実行』の頭脳の速さの進化にフォーカスしていくと言ったのはナーゲルスマンやドイツサッカー連盟です。つまり、『考えるサッカー』を通り越し、経験や論理的思考の蓄積で支えられた直感による、『考えないサッカー』の時代になっていくのでは、というのが持論です。

突然ですが、ここ数年でGoogle翻訳の精度が上がったのをご存知ですか? これは翻訳のアルゴリズムを変えたからで、今まではルールベース翻訳といって、単語や文法、仕組みを登録して、それに当てはめて与えられた文章を翻訳していくやり方でした。そこからニューラルネットワークと呼ばれる翻訳方法に変えたんです。これは何かと言うと、機械学習、人工知能のディープラーニングに近いですね。今すでにある翻訳済みの膨大な量のデータを学習させて、その統計から臨機応変に訳していく。従来のルールベース翻訳の欠点は、登録されていない文法や意味が複数ある単語や新たな造語、つまり新しいルールに出会うと機能不全を起こしてしまうんですね。だからおかしな文章が多くなる。ところが、機械学習だと無数のサンプルの学習経験からより適切な翻訳に導くので、新しいサンプルに出会った時に明らかに翻訳の精度が高い」

── サッカー選手の育成にも同じことが適応できるということですね。

「少し前に2006年ワールドカップのドイツ代表の試合を見る機会があったのですが、今ではほとんど見なくなった[4-1-3-2]でかなりアンバランスな戦いに見えました。あのドイツがほんの10年前まではこうだったんですからね。サッカーって10年で本当に変わるんだなと感じました。育成の目的は10年、20年後のサッカーに適応できる選手を育てることです。ただ、10年、20年後のサッカーなんて誰にもわからない。だから、その当時流行っている仕組みやルール、戦術をそのまま育成に適応させても意味がないと思います。なぜなら、その仕組みや原則自体が10年、20年後にはまったく変わっているからです。もしかすると、突然GKが味方のバックパスを手でキャッチすることが反則になったように、大きなルールの変更もあるかもしれない。なので、サッカーの育成でもルールベース翻訳は役に立たないのではないかと。Google翻訳が多くのパターンに対応できるようになったように、育成年代の選手たちにも様々なサッカーをプレーさせることで、無数のシチュエーションとバリエーションの『サッカー』というデータを与え、成功体験・失敗体験を通じて学習させる。学習の量もそうですが、バリエーションを増やすことが重要だと思います」

「未来のサッカー選手」を育てる

── 非常にユニークな視点で興味深いです。それを具体的にサッカーのトレーニングに落とし込むとどうなりますか?

「私がチャールトンのアカデミーでコーチしていた時は、心理学のスキーマセオリーというのを意識していました。簡単に言うと、多くのバリエーションを経験するほど脳が自動的に判断して、新しい状況に出会った時に対応できるという理論なのですが、私が通ったイギリスの大学の授業でやった実験を例に説明しますね。バスケットボールの素人を集めて、AチームとBチームに5人ずつに分けてフリースロー対決をします。まず、Aチームは1人10回ずつ同じフリースローラインからシュートを練習します。Bチームはコート内の5カ所の異なる位置から2回ずつシュートを練習させます。その上で、まったく新たな別の位置から両チームにフリースロー対決をさせます。すると、明らかにBチームの方がシュート成功率が高いんです。こういったことから、私のチームではシュート練習ひとつ取っても、同じ位置からの練習は絶対にさせませんでした。毎回、違う角度、違う場所、違うプレッシャー、違うシチュエーションで行います」

── 心理学から導き出された結論として、まったく同じシチュエーションの反復よりも回数は同じでも異なるバリエーションでやった方が効果が出るというわけですね。

「私はチャールトン時代にそれを鍛えられて、監督が一度も同じ練習メニューを認めてくれなかったんです。アカデミックな裏付けがあったというよりも、単にイングランドの子供たちが飽きっぽいからというのもあると思うんですが(笑)。一度やった練習を二度とやらせてもらえないというのは正直最初はキツかったですが、今では当たり前のように思っています。それは今のボアビスタでも同じで、テーマが一緒でもアウトプットされるトレーニングメニューは変えています。私は鳥かごトレーニングが好きなのですが、それは無限にバリエーションが付けられるからです。8人でワンタッチ限定でDF2人や、手を繋いでプレーする、7人を2人×3チーム+フリーマンに分けて5対2、次の試合のゲームモデルの要素を組み込んだり、とか。真ん中に1人置いてその選手の頭に当てて味方に繋ぐというのもやりました」

── それはポストプレーの練習ですか?

「そうです。鳥かごは単なるパス回しだけでなく、工夫次第で空中戦の競り合いの練習といった要素も加えることができます。個人戦術を鍛えるという観点では、育成年代ではいろんな戦術、ゲームモデルを経験した方が、未来のサッカーがどう変化しても新しい状況に適応できますし、監督交代や移籍でチームがガラッと変わっても適応できる選手になると思っています。新しい戦術をどんどんやってみたり、相手によって戦術を変えたり、年によってあえて違うゲームモデルでやってみたりもいいかもしれません」

── ちなみに、戦術的ピリオダイゼーションから個人戦術を考えることは可能なんですか?

「単位としての個はあるのですが、個人戦術という孤立した考え方はないです。戦術的ピリオダイゼーションはサッカーというゲームを①『チーム』、②『インタセクトリアル/相互役割別』、③『セクトリアル/役割別』、④『グループ/局面での2対2や3対3など』、⑤『個』、という5つの単位に分けています。これはkm、m、cm、mmみたいなもので、チームという大きなくくりを分けていく単位ですね。この5つの単位を一貫するゲームモデルで統一しましょうという話です」

── オランダもそうですが、戦術はあくまで11人で行うものという考えですよね。

「そうですね。あえてここまでの話に繋げるなら、サッカーはサッカーをプレーさせることでしかうまくならないという戦術的ピリオダイゼーションの根本の原則は、心理学のスキーマセオリーや直感としてのインテリジェンスを鍛えるといった先ほどの考え方にもリンクするかもしれません。サッカーというゲームの中で様々なシチュエーションを経験し学習することでサッカーの能力が向上する、という点ですね」

── そのシチュエーションを効率的に経験させられる「タスク化された戦術」を作り出せるのが、これから求められる監督像というわけですね。全部繋がっているというか、ドイツで育成年代上がりのトップ監督が増えている理由とも関連しているのかもしれませんね。本日は刺激的なお話をありがとうございました。

Maiki HAYASHI

林 舞輝

1994年12月11日生まれ、23歳。イギリスの大学でスポーツ科学を専攻し、首席で卒業。在学中、チャールトンのアカデミー(U-10)とスクールでコーチ。2017年よりポルト大学スポーツ学部の大学院に進学。同時にポルトガル1部リーグに所属するボアビスタのBチーム(U-22)のアシスタントコーチを務め、主に対戦相手の分析・対策を担当。モウリーニョが責任者・講師を務めるリスボン大学とポルトガルサッカー協会主催の指導者養成コース「High Performance Football Coaching」に合格。

Photos: Getty Images

Profile

浅野 賀一

1980年、北海道釧路市生まれ。3年半のサラリーマン生活を経て、2005年からフリーランス活動を開始。2006年10月から海外サッカー専門誌『footballista』の創刊メンバーとして加わり、2015年8月から編集長を務める。西部謙司氏との共著に『戦術に関してはこの本が最高峰』(東邦出版)がある。