確実に積み上げられた年、と言っていいだろう。クラブの歴史とともに歩んできた小菊昭雄監督を指揮官に据えた2022年のセレッソ大阪は、各大会で上位へと進出しただけではなく、選手の成長も、チームとしての進歩も、同時に推し進めることに成功した。だからこそ、来シーズンはクラブにとっても真剣にタイトルを狙いに行く1年だ。そのための今季の検証と、ここからの展望を、チームに寄り添う小田尚史が綴る。

来季のベースを予感させた前半戦の好調

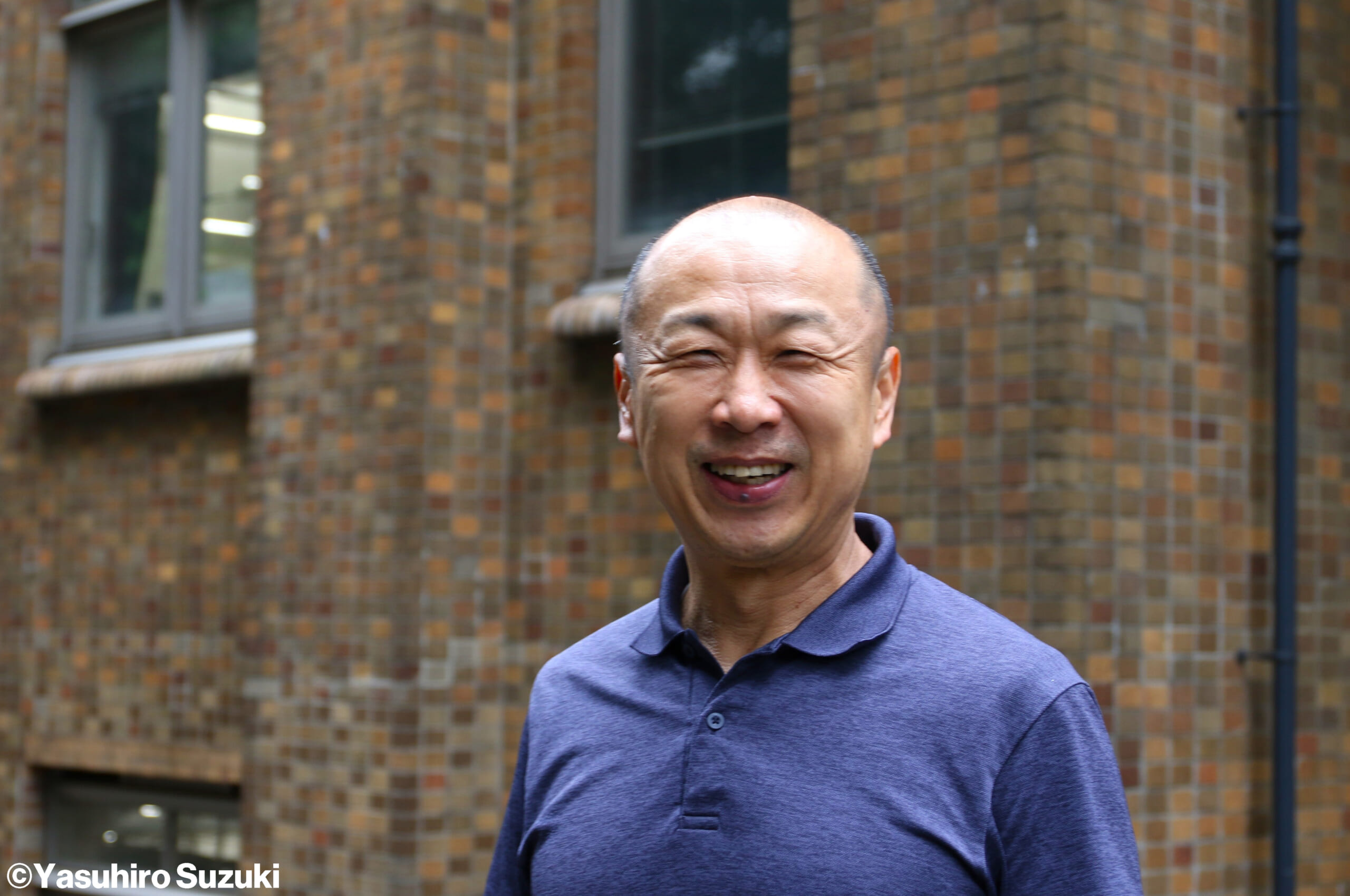

セレッソ大阪U-15のコーチからスタートし、クラブ一筋、叩き上げでトップチームの指揮官まで登りつめた小菊昭雄監督のパーソナリティを反映するかのように、2022シーズンは攻守において愚直に積み上げを図った1年となった。リーグ戦5位、ルヴァンカップ準優勝、天皇杯ベスト8。各大会で上位に進出した結果もさることながら、内容面においても確かな進歩が見て取れた。

「攻撃・守備」の各スタッツ、データを見ると、「クロス」と「インターセプト」は高い数値を残した一方、他に突出した数字は残っていない。ただし、どの選手もチームのために戦う自己犠牲の精神を厭わず、ピッチに立つ11人全員が“フォア・ザ・チーム”に徹することができるチームだった。戦術的にも、ボール保持、非保持、切り替え、どの局面でも約束事が浸透し、攻守においてバランスの取れた好チームに仕上がった。

“王者の庭”で1-4と快勝を収め、大きなインパクトを残した第6節川崎フロンターレ戦に象徴されるように、今季の序盤は守備から入る試合で結果を残すことが多かった。2トップを起点にプレスでハメ込み、サイドからの攻撃も生かしてショートカウンターで仕留める形が“小菊セレッソ”の真骨頂でもあるが、今季の開幕前、伸ばしていきたいポイントについて、「自分たちでしっかりとボールを保持しながら前進すること。前進したのちの、ファイナルゾーンでのチームでの崩し、個人のクオリティの向上。全員がゴールを意識した動き出しや最後の質を高めていきたい」と話した指揮官の言葉通り、今季はボール保持の際でも進化を示した。

清武弘嗣、奥埜博亮、原川力の中盤3選手がそろって健在だった5月、6月は[4-3-3]も導入し、一定の成果を得た。清武の展開力やゲームを落ち着かせる力、奥埜の前線へ飛び出す力、原川のバランスを取りつつアンカーとしてスペースを埋める力、各選手の持ち味が遺憾なく発揮され、中盤で主導権を握る試合も少なくなかった。6月に清武、7月に原川が負傷離脱し、この試みはシーズン半ばで頓挫したが、より主体的に試合を支配できる[4-3-3]は、来季のベースになる可能性もある。

日常の努力が実った鈴木徳真の台頭

清武と原川が負傷離脱した7月以降は、基本形は[4-4-2]で固定。前線の2トップ、さらには為田大貴、毎熊晟矢と両サイドハーフの運動量や走力を生かした“堅守速攻”型に戻し、川崎、鹿島アントラーズ、横浜F・マリノスといった当時の“トップ3”とも互角に渡り合うなど、6月末から8月上旬にかけて公式戦11試合負けなしを記録した。

カタールW杯における日本代表ではないが、5人交代制もうまく活用。加藤陸次樹や上門知樹ら先発2トップが試合開始から行けるところまで走り、ベンチに控える選手とスイッチ。両サイドもしかりで、特に左サイドハーフはジェアン・パトリッキがスーパーサブとして機能。第19節川崎戦、第22節ガンバ大阪戦、第29節サガン鳥栖戦と、今季は3度も途中出場から後半アディショナルタイムに決勝点を奪っている。

ややもすると単調になる恐れもあったこの時期のチームに変化を加え、中盤を支えたのが、鈴木徳真だ。加入1年目の今季、シーズン序盤から中盤にかけてはベンチ外も経験したが、そうした時期を無駄にすることなく、コーチ陣らと練習の中からレベルアップに努め、清武と原川がそろって離脱する緊急事態で存在感を発揮した。

真骨頂は、試合の流れを読む眼。守備では、いてほしい場所にポジションを取り、セカンドボールを拾うとともに、奪ったボールを正確に繋げ、攻撃の起点になった。リスタートのキッカーとしても優れ、セットプレーからのアシストも目立った。

全員が“戦力”。出場機会の少なかった選手が披露した確かな成長

……

Profile

小田 尚史

2009シーズンより、サッカー専門紙『EL GOLAZO』にてセレッソ大阪と徳島ヴォルティスを担当。2014シーズンより、セレッソ大阪専属となる。現在は、セレッソ大阪のオフィシャルライターとしてMDPなどでも執筆中。