現代サッカーにおけるメタ合戦の要所。「ポケット」をめぐる攻防とその先を占う

知ればさらにサッカーが面白くなる!

新戦術用語のすゝめ#6

「疑似カウンター」「ジャンプ」「ピン留め」……サッカー中継や分析記事内で登場する戦術用語、実はよくわからないと感じたことはないだろうか? 戦術的概念を言語化したサッカー用語は、試合をより深く味わうことができるツールにもなる。今特集では、最近よく使われるようになった新戦術用語の意味をわかりやすく解説したい。

第6回では、現代サッカーにおけるメタ合戦の要所「ポケット」をめぐる攻防とその先を占ってみよう。

記憶に蘇るのはペジェグリーニのビジャレアル

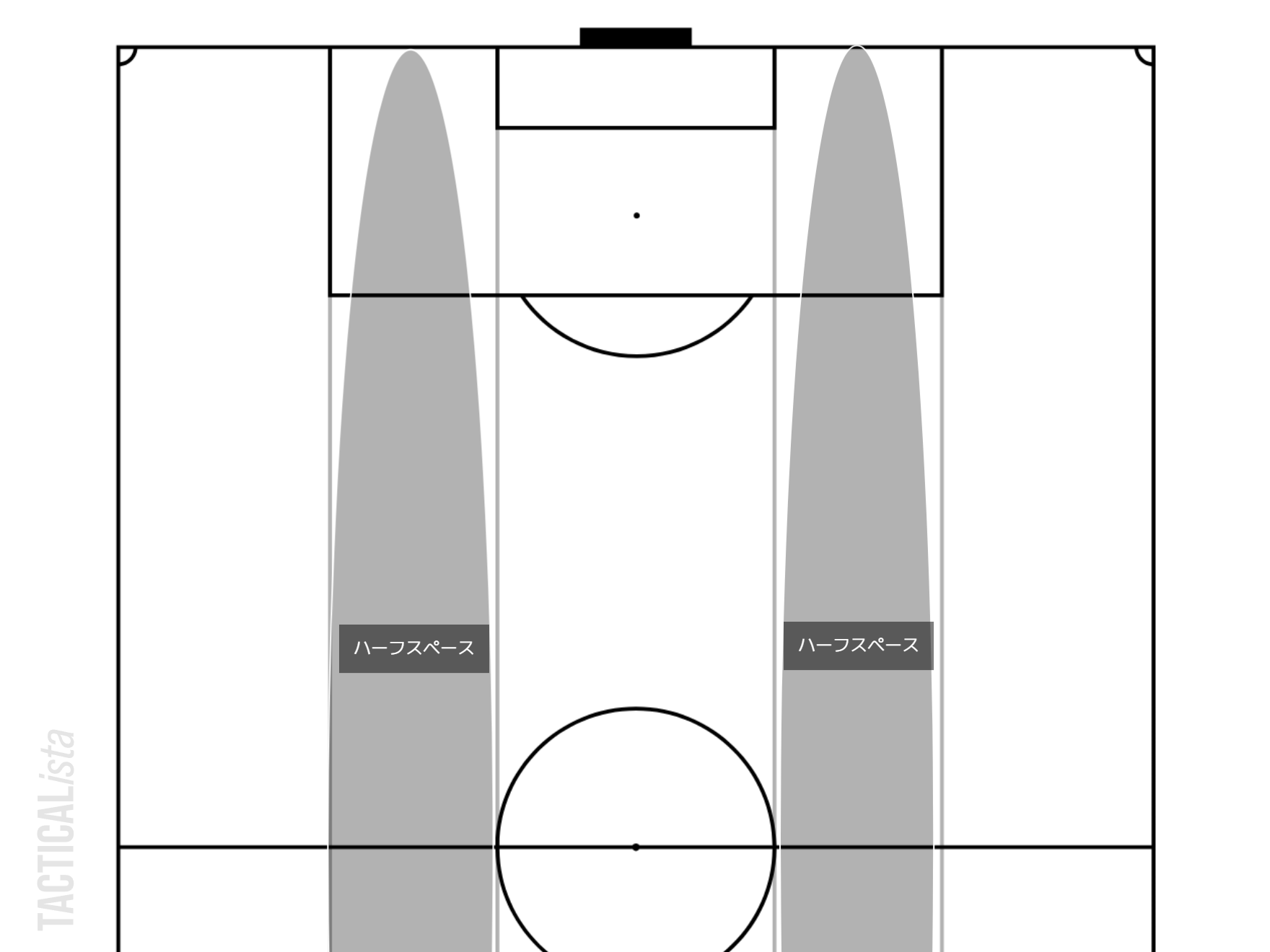

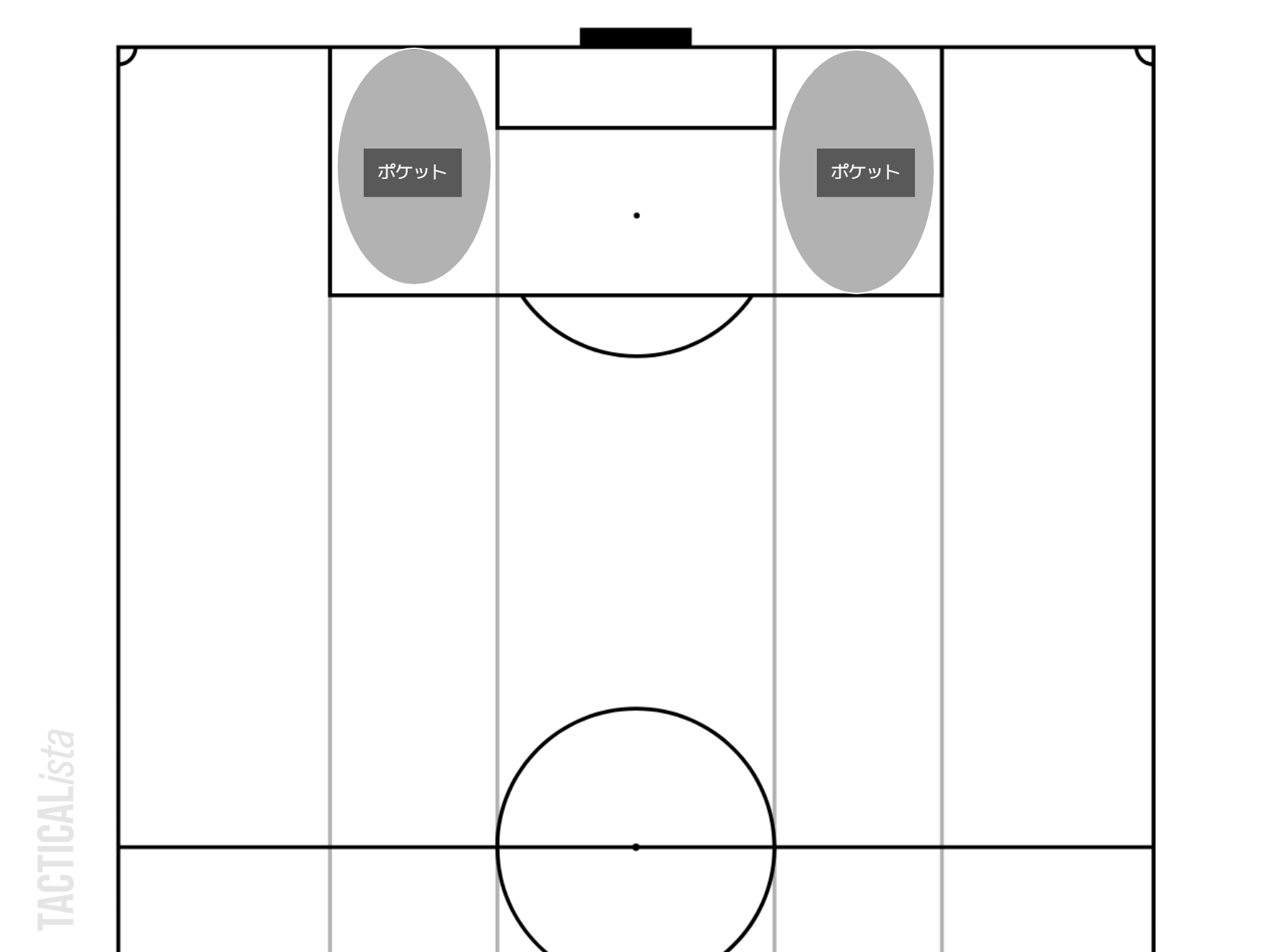

「ポケット」は「ハーフスペース」と同じく相手の位置によって変化しない、ピッチの中で不変のエリアを示す言葉だ。ハーフスペースは5レーンの外から2番目のレーンを指すが、ポケットはハーフスペースのペナルティエリアに入った部分を示す言葉となっている(下図)。

「ニアゾーン」という呼び方もあるが、どうやらポケットが市民権を得たようで、今や指導から解説に記事まで幅広く使われるようになっているが、個人的な記憶を遡るとその攻略に再現性を感じられた最初のチームは、2007-08シーズンのマヌエル・ペジェグリーニに率いられたビジャレアルだった。

前季に絶対的司令塔のファン・ロマン・リケルメこそ退団していたものの、ロベール・ピレス、カニ、サンティ・カソルラ、マルコス・セナ、ジュゼッペ・ロッシと依然として実力者を擁していた彼らのボール保持の配置は[4-2-2-2]。ペナルティエリアの幅でプレーするのではなく、サイドアタッカーのサポート役として自身が外に流れることも厭わない2トップが特徴的であった。わかりやすくドリブルで優位性をもたらすよりも、味方と繋がり続けて優位性をもたらす選手が多く、サイドからの崩しも自然と2人組、3人組によるコンビネーションが目立ち、その流れで自然とハーフスペースやポケットを利用した攻撃が増えていた。

当時、筆者が書いていたブログではそのビジャレアルが自然と狙っていたエリアをどのように表現したらいいか苦心していた。結局「相手のCBとSBの間をフリーランニングすることで、ボールを受けることとスペースを作ることを両立させた」みたいな文章に落ち着かせていた覚えがある。

次にポケット攻略というよりは、ハーフスペース攻略をスタンダード化させたチームこそ、ペップ・グアルディオラが率いたバルセロナだ。『わかっていても止められない「大外アタック」の仕組み。様々な派生形に進化する現代サッカーのスタンダード』で解説したが、左のハーフスペースでボールを持つアンドレス・イニエスタが逆サイドの大外からゴール前に飛び込んでくるダニエウ・アウベスへボールを送り込む必殺パターンも、現代サッカーで多くのチームに取り入れられている。

シティはなぜポケットへの突撃を重視するようになった?

そこからポケット攻略が一般化したタイミングは、そのグアルディオラが導いたマンチェスター・シティの成功だ。同じくプレミアリーグの覇権を争っていたリバプールのゴール集が様々なパターンであふれていた中、シティのゴール集ではポケットへの飛び出しからファーへのクロスが繰り返されていた。

シティはなぜポケットへの突撃を重視するようになったのか?

……

Profile

らいかーると

昭和生まれ平成育ちの浦和出身。サッカー戦術分析ブログ『サッカーの面白い戦術分析を心がけます』の主宰で、そのユニークな語り口から指導者にもかかわらず『footballista』や『フットボール批評』など様々な媒体で記事を寄稿するようになった人気ブロガー。書くことは非常に勉強になるので、「他の監督やコーチも参加してくれないかな」と心のどこかで願っている。好きなバンドは、マンチェスター出身のNew Order。 著書に『アナリシス・アイ サッカーの面白い戦術分析の方法、教えます』 (小学館)。