ロンド=8v2は時代遅れ。スペイン監督ライセンス講習の中身と強みとは?【白石尚久インタビュー後編】

【特集】「欧州」と「日本」は何が違う?知られざる監督ライセンスの背景 #4

日本の制度では20代でトップリーグの指揮を執ったナーゲルスマンのような監督は生まれない?――たびたび議論に上がる監督ライセンスについて、欧州と日本の仕組みの違いやそれぞれのカリキュラムの背後にある理念を紹介。トップレベルの指導者養成で大切なものを一緒に考えてみたい。

第4回は、UEFA-PROライセンスを保持しており現在はイングランド・チャンピオンシップのウェストブロミッチでアシスタントコーチを務める白石尚久氏に話を聞いた後編。スペインの監督ライセンス講習で学ぶ内容や、スペイン人監督の勢力図・トレンドについて語ってもらった。

前編へ

「真似してはダメだ。自分で考えろ」

――前編ではスペインの監督ライセンス制度について、当事者たちも困惑するような仕組みになっていたことを話していただきましたが、そうした中でもスペインから優秀な監督が多数輩出されているのは事実だと思います。スペインの監督ライセンス取得のプロセスで履修する内容やコンセプトがどのようなものになっているのか、教えてください。

「僕が受講したカタルーニャ州のライセンス講習を例に話すと、ゲームプランであれば、これはパコ・セイルーロが考案したバルサのメソッドをそのまま教えているようなものになるのですがゲームプランに含まれる4つの要素として『数的優位』『位置的優位』『質的優位』『関係性の優位』の4つに着目して、どのように対戦相手と戦っていくのかを考えることを教えていきます。

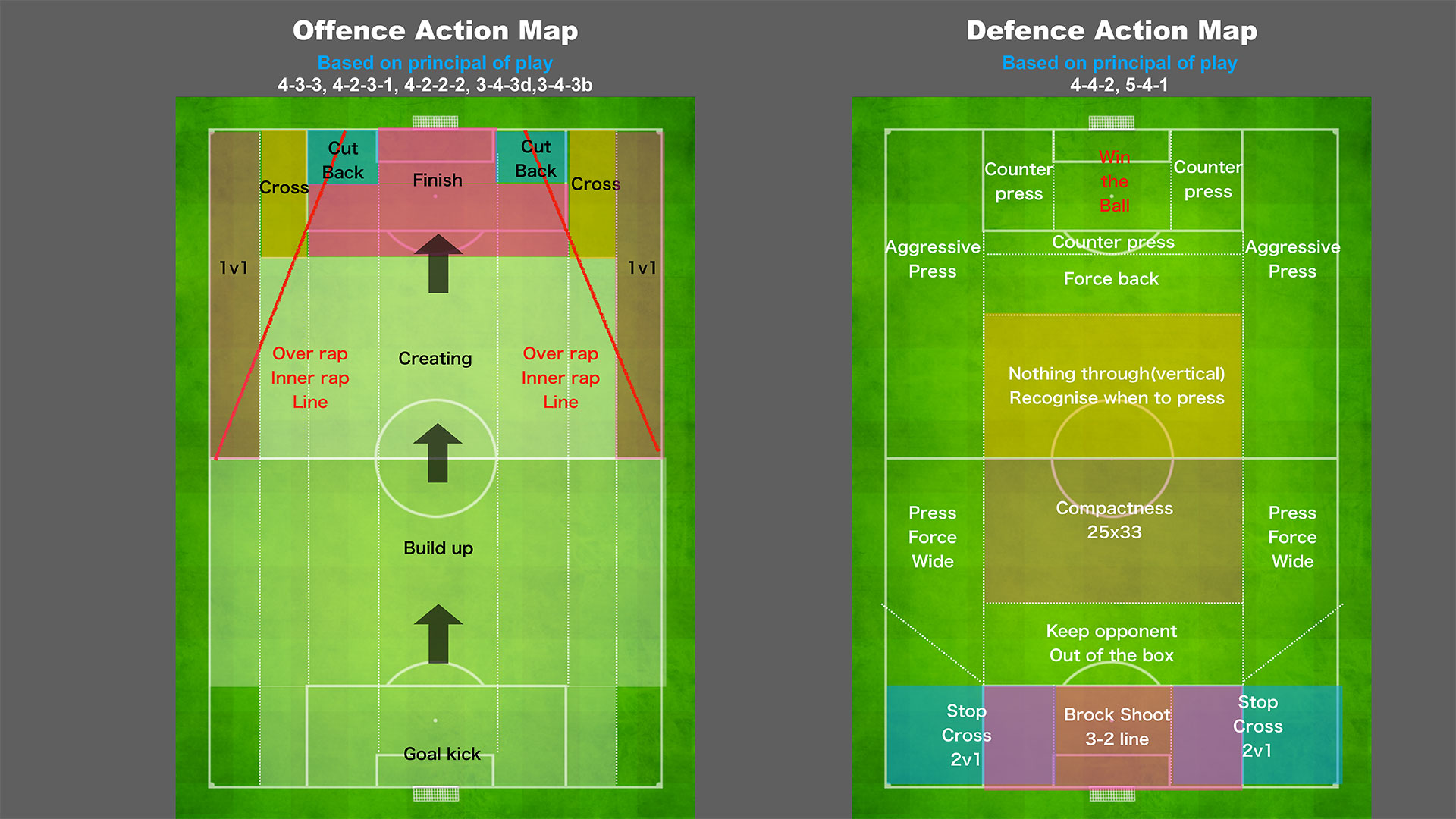

次に、アクションマップというものがあります。今の時代、抱えている選手によってシステムなんてあってないようなものですよね。ですので、守備と攻撃それぞれの局面のアクションマップを作成することで、各フェーズにおいてそれぞれのゾーンで何をするのかを明確にします。一例としてバルサの場合で説明すると、彼らは“ずっと敵陣でプレーする”ことがコンセプトとしてあるので、守備の局面は“リカバリーフェーズ”となっています。その中で、例えば自陣の浅い位置ではブロックを形成し、深い位置ではスペースを作らないようにするといったようにエリアごとにおおまかなプレーの方針が定められています。どういったコンセプトの下、具体的にどんな方針を設定するのかは監督ごとに変わってきますので、各々が考えてくださいと教えられます。

僕の友人で、難病を発症してしまったファン・カルロス・ウンスエ(元バルセロナアシスタントコーチ)の息子さんの結婚式に出席したことがあってペップ・グアルディオラやルイス・エンリケも出席していたのですが、そこで彼らに言われたんです。『サッカーは真似をしてはダメだ、自分で考えろ』と。サッカーの指導のベースとなる部分は教えるけれど、後は自分でクリエイトしないとダメで、グアルディオラやルイス・エンリケのサッカーを真似したら何とかなるだろうというのはアマチュアレベルだとみんな言います。そうやって自分のサッカーを体現して勝つのがトップ・オブ・トップの監督だと、グアルディオラからもルイス・エンリケも同じことを言っていました。グアルディオラはヨハン・クライフ、ルイス・エンリケはルイス・ファン・ハールとオランダ人から影響を受けていますが、オランダ人ははっきりと物を言うので、そういったところも彼らに影響を与えているのかなと感じました」

――スペイン人監督は「オリジナリティ」に対するこだわりがすごいんですね。

……

Profile

久保 佑一郎

1986年生まれ。愛媛県出身。友人の勧めで手に取った週刊footballistaに魅せられ、2010年南アフリカW杯後にアルバイトとして編集部の門を叩く。エディタースクールやライター歴はなく、footballistaで一から編集のイロハを学んだ。現在はweb副編集長を担当。