ブラックユーモア満載。フランスのぶっとんだ風刺サイト

フランスではカルト的人気

Les Cahiers du Football

カイエ・デュ・フットボール(フランス)

http://www.cahiersdufootball.net

創始者/CEO

Jérôme Latta

ジェローム・ラッタ

WEBメディアの草分け的存在

僕らはパイオニアであると同時に、

常に一匹狼的な存在だった

──最初にこの媒体を立ち上げた経緯を教えてください。

「あれは98年のW杯の半年前だから……1997年の12月だ。仕事先の仲間がWEBサイトを作る勉強をしていて、2人で何かのサイトを作ろうという話になった。音楽かサッカーに絞ったんだけど、音楽はすでにたくさんある上に好みが分かれやすい。それに2人とも既存のサッカーメディアにフラストレーションを感じていた。『レキップ』紙か『フランスフットボール』誌くらいで、オリジナリティがあるものは皆無だったからね。僕らは、もっとユーモアだったり、違った角度から論評したりするものがあってもいいと思っていたんだ。それでサッカーのサイトを立ち上げることに決めた」

──滑り出しは順調に?

「ちょうど自国開催のW杯があって、サッカーに注目が集まっていた。それに加えて、僕たちにとって決定的なことがあった。この時期、フランス代表のエメ・ジャケ監督は国内メディアから厳しい批判に遭っていた。その先頭に立っていたのが『レキップ』だ。しかし僕らはジャケを擁護し、フランスは勝てると主張した。その当時そんな論調を掲げたメディアは僕らしかいなかった。そして実際にフランスは優勝した。それが僕らの媒体の信用度を上げることになったんだ」

──『カイエ・デュ・フットボール』が既存のメディアと違っていた点は?

「当時はネットに特化したメディア自体まだ少なかった。その頃は紙媒体が中心で、『レキップ』が圧倒的に幅を利かせていた。彼らの意見が一般の意見、という風潮になっていたんだ。今でも彼らの影響は大きいけれど、他にもSNSや個人のサイトなど、いろいろな媒体が登場してきたから状況はだいぶ変わった。その意味で僕らはパイオニアであると同時に、常に一匹狼的な存在だった。でもその分、認知度は高い」

──紙媒体も発行していましたよね?

「2002年だったか、WEBサイトを止めようと決めて、『終わります』とアナウンスした。そうしたら何百人もの読者が『止めないで!』とメッセージを送ってくれたんだ。それに励まされて、それなら何か別の目標を設定して新しいことをやろう!と決めた。それが月刊誌だった。5年続けて、43回発行したかな。止めたのは金銭的な問題じゃなく、みな本業とかけ持ちで、こちらの仕事は報酬なしにやっていたから体力的に限界だったんだ」

──資金繰りはどのように?

「メインはサイトへのスポンサーだけれど、あとは雑誌からの売上金をプールした分を使っている」

──スタッフ構成は?

「僕を含めた立ち上げメンバーが3人いて、他の2人が2、3年後に辞めた後は、読者だった人たちがチームに参画するようになった。今ではそうやって後から参画した元読者が中心的存在になっている。今も読者に寄稿してもらっているが、素晴らしい文を書いてくれる人もたくさんいる。そういった人たちを含めたコミュニティを作っているんだけれど、この繋がりが実に密接なんだ。オペレーション的には運営チームの3人がパリ、1人はリールに住んでいる。オフィスがあるわけじゃないから連絡は電話やメールが主だけれどね。方々に散らばっている寄稿者の中には一度も会ったことがない人もいるよ」

──先ほど非主流メディアのパイオニアだとおっしゃっていましたが、フランスのサッカーメディア界に一石を投じたという満足感があるのでは?

「それはあるね。ユーモアや風刺をサッカーメディアにもたらしたという誰もがやっていなかったことを最初にやったからね」

やり過ぎ? 風刺やユーモアの意味

笑いをとるためだけじゃない。

パロディの裏には、常に真実があるんだ

──そのことで批判は?

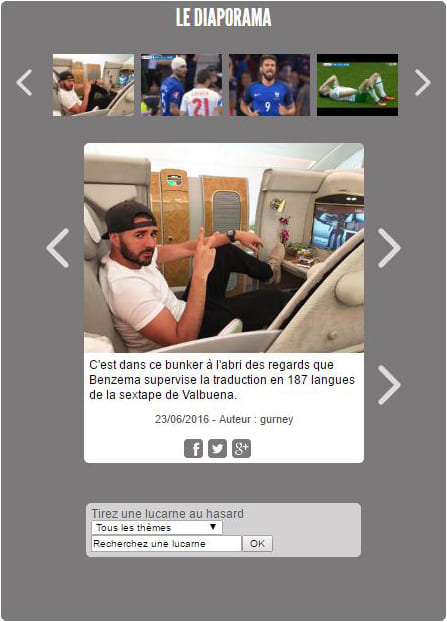

「もちろん! 最初の頃、ファンたちはサッカー選手のことをからかったりすることにショックを受けた。ただ、僕らがやったのは選手の人間性を否定するようなことじゃなくて、パロディというのかな、実際にあった出来事の意味を押さえつつ、そこに笑いや風刺を加えることだった。例えば、ベンゼマが自分のSNSにアップした、買ったばかりのプライベートジェットに乗っている写真を引用して『バルブエナのセックステープを187カ国語に訳して公開予定!』というキャプションをつけた!

あと毎年バロンドールのパロディで、『Ballon de Plomb』(“鉛のボール”)を選考している。カテゴリーは3つあって、①性格に難ありの選手、②キャリアのチョイスに失敗した選手、③プレーがダメダメだった選手を読者投票で選ぶ。これは毎年主要なメディアにも取り上げられるくらい注目されているんだ。

あと、06~08年までは当時代表監督だったレイモン・ドメネクのブログを書いていた。これはもちろん偽ブログで、あたかも彼が言いそうなことをパロディで書いていたわけだけれど、実は彼の息子がうちの愛読者だったから本人にもバレていて、ドメネク自身も読んでくれていたらしい。

それから、僕らはこの業界のタブーも破った。同業者を分析し、時に批判することだ。他の国では当然のように行われていることだろうけど、フランスでは暗黙の了解とでも言おうか、お互いを批判することはタブー視されていた。だけど僕らはそんなルールはお構いなしだったから、平気でやってのけたんだ」

──どのように?

「記事にすることでさ。でも単に興味本位で悪口を書くのとは違う。彼らの発言が正しくないと思ったら、その信念に基づいて正論を打ち出した上で批判した。それで一度は裁判沙汰にもなってしまったんだけどね。僕らの人気コーナーに、ジャン・パトリック・サクドフィエルという名前のジャーナリストによる辛口コラムがあった。このサクドフィエル氏は架空のジャーナリストで、“サクドフィエル”というのは『辛辣な』というような意味の言葉だ。その昔気質で人間嫌いの偏屈ジャーナリストが――実際に書いていたのは僕なんだけれど(笑)――テレビ局のジャーナリスト、デニス・バルビールについて皮肉を書いたら、彼が真に受けてイメージ侵害で訴えてきた。僕らは絶対に勝つ自信があった。そして順当に第一審は勝った。でも控訴されて、そこで負けて3000ユーロを支払う羽目になった」

──何を書いてそんなに怒らせたんですか?

「彼はとにかく放送中に叫びまくるんだ。新しい局に移って、彼が始めた新番組の内容もあまりにも酷かった……だから、『彼の声はロッコ・シフレディがナニをしている時のようだ』って書いた。ロッコ・シフレディっていうのは、イタリアの有名なポルノ男優さ。記事にはちゃんと“ジャン・パトリック・サクドフィエルは架空のジャーナリストです”という記述をつけていたから、第一審の裁判官は『これは人権侵害には当たらない』と判断したんだ。けれど控訴審で負けてしまった」

──やりたい放題やっていたバチが当たったと(笑)。他にもあるんですか?

「目玉コーナーの一つだったATPニュースかな。これは世界的に有名なフランスの通信社AFPのパロディで、Agence Transe Presseの頭文字をとってATP。Transeは『トランス状態になる』のトランスだ。ここで取り上げたニュースは全部パロディだけど、実話だと信じられたものがたくさんあった。しかも読者だけじゃなく、同業者にもだ」

──例えばどんな記事を?

「一時期、レンヌはアンラッキーな負け方をすることがもの凄く多かった。だから、彼らが運が悪いのは、スタジアムが祟られているからだ、という内容で、『レンヌのスタジアムはネイティブ・インディアンの墓地の上に建てられた。だからその呪いにより、悪運がはびこっている』という記事を書いた。16世紀に、ジャック・カルティエというフランスの探検家が――これは実在の人物だよ――カナダに渡った。彼はカナダからインディアンを連れて帰った。王様に見せるためにね。当初はインディアンたちはカナダに戻るはずだったが、そのままフランスに残って今のレンヌ地方に住み着き、そこで永眠した。レンヌのスタジアムは、知らなかったこととはいえ、その彼らの墓地の上に建てられていたのだ……と。だからその祟りでレンヌはアンラッキーなんだ、というストーリーだった」

──ずいぶんもっともらしいストーリーですよね。

「そう、それで『レキップマガジン』がこの記事を掲載したんだ(笑)」

──パロディをやるのは、単純に笑いをとるために?

「いや、それだけじゃない。パロディの裏には、常に真実があるんだ。伝えたい真実があって、それを伝える手法としてパロディを使う。さっきのレンヌのスタジアムの話だってそうだ。何年か前にイブラヒモビッチが彼の名前をブランド化しIBMovicに変えて発売した、というパロディニュースを書いたことがあるんだが、その数年後、実際にテニスプレーヤーのシャラポワがそれと似たようなことをやった。このニュースでは、サッカーにまつわることがなんでも商業化される世の中なら、人気選手の名前が商品として売られることもあり得なくない、というストーリーを伝えようとした。そして似たようなことが実際に起こった。ある時は、ピッチの周りにある電光広告パネルでスライディングした選手が感電死した、というフェイクニュースをATPで書いた。これは昨今の広告ボードはやり過ぎじゃないか、という警告だ。そうしたら数カ月後、実際にクロアチアリーグで広告ボードにぶつかった選手が命を落とすという事件が起きたんだ」

バカ騒動に見るネット社会の恐ろしさ

英国の『タイムズ』紙が3ページを割いて

僕らの空想上の話をスクープとして報道したんだ

──社会風刺はフランスの文化でもありますよね。

「そうだね。まあでも、僕らが仕掛けた中で一番騒ぎになったのは『Dream Football League』ネタだけど。3年前の話だ。ある日曜の夜に僕はこの記事を書いた。内容は、カタールがマンチェスター・ユナイテッド、バルセロナ、レアル・マドリーといった欧州の強豪クラブを集めたプライベートリーグを立ち上げる、という“夢の構想”さ。このリーグ専用の特別なスタジアムが建てられ、選手たちは海上に造られた、もうすでにドバイやドーハにあるような人工島のビラに滞在する。そこではアルコールも飲めてパーティーもやり放題。カタール外のテリトリーという扱いになるからだ。2020年のW杯で実際に使われるスタジアムの写真を加工して、ロゴまで作って記事と一緒に掲載した」

──なるほど、このビジュアルもかなり本物っぽい出来ですね!

「そう、で月曜日に『カイエ・デュ・フットボール』にこの記事が掲載された後は、1万5000くらい反応があって『ああ、ありそうだね』『なくはない』といった、まあ予想通りのリアクションだった。ところが、だ。その翌日、雪が降ったからいつもより遅くオフィスに行って、自分のパソコンを開いて愕然とした。何百ものメッセージが僕のTwitterに入っていたんだ。なんとその日の朝、英国の『タイムズ』紙が3ページを割いてこのネタをスクープとして報道していたんだ!」

──『タイムズ』って、あのクオリティペーパーの『タイムズ』ですか?

「そうローカルペーパーじゃない。あの『タイムズ』だよ。その前夜、遅くまで仕事をしていたスタッフは、『タイムズ』が明け方3時頃、公式Twitterで『我われは明日の朝、特大スクープを発表します』と投稿したのを読んでいた。その後、僕のところに『BBCワールド』からも電話がかかってきた。記事の内容を詳しく説明してほしい、とね。僕はすぐにこの記事を書いた『タイムズ』の記者の個人Twitterにメッセージを送った。『あれは僕たちが作り出した空想上の話で、事実ではない』と。同僚も『タイムズ』のディレクターに同じようなメッセージを送った。でも彼らはかけ合ってくれなかった。『しがないフランスの風刺サイトが何言ってるんだ? これは自分たちがスクープしたことで、それを邪魔しようったってダメだ。こっちは英国の高級紙なんだぞ』と。こちらは彼らの致命的なミスをなんとか食い止めようとしたのに、まったく耳を貸してはもらえなかった」

──彼らほどのメディアが裏も取らずになぜ?

「そこだよ。僕らもその後調べたんだが、これには伏線があることがわかった。ジャーナリストの間で“インフォーマー(情報屋)”として知られている男性がいる。シェフィールド出身のイギリス人だ。主にイギリスとフランスのジャーナリストの間で“活躍”している男で、『パリジャン』紙や『フランスフットボール』の記者もよく彼からの情報をもとに記事を書いている。彼自身もTwitterをやっているから一般的にも知られた存在ではある。彼は特に移籍ネタに強く、エージェントや一部のクラブ内部の人間と通じていてたまにスクープを当てることもあったから、それなりの信用を得ていたんだろう。しかし同時に、一部の者は彼のダークサイドも知っていた。つまりは“要注意人物”だったんだ」

──その彼が今回一枚噛んでいた?

「カナダにいる他のブロガーも絡んでいたらしい。驚くのは、この情報屋がいかに記者たちを信じ込ませるのがうまいか、ということだ。AFPのような機関の記者たちですら、彼からの情報を信じている。この『タイムズ』の記者だってそうさ。彼らがこのニュースがまったくのでっちあげだと気づくのに4、5日かかった。カタール側もオフィシャルに『我が国ではこのような構想はありません』という声明文を出したからね。次の日曜だったか『あの記事は間違いでした』という謝罪文を出したよ」

──しかしこの話は、現在のネット社会の恐ろしさを物語っていますね。

「そうなんだ。この件が浮き彫りにしているのは、いかに人々が世に出されたニュースを信じやすいか、そしてメディア側がきちんと裏も取らず、正誤確認もしないまま世にニュースを出しているか、という問題だ。昨今はメディア同士の競争が激しくて、他よりも一瞬でも早くどこも報じていない情報を載せようと躍起になっている。だから、きちんと確認したりする間も惜しんで載せてしまうんだ。さっきの情報屋は、『タイムズ』の記者に『急がないと、すぐにこのネタは広まってしまうぞ!』と焚きつけたらしい。僕らのサイトを見せて『ほら! このフランスのサイトだってすでに嗅ぎつけて載せてるぞ!』とね。この話には笑ったよ。『タイムズ』はご丁寧に僕が作った写真とロゴまで掲載していたんだ(笑)」

サッカーメディアの2つの潮流

質の高いアマチュアサイトがどんどん増え、

プロのサイトもコンテンツの幅が広がった

──デジタル時代のサッカー表現のトレンドをどう見ますか?

「僕らがこの媒体を立ち上げてからのこの20年でも、メディアを取り巻く環境は大きく変わった。今は読者層が以前よりも幅広くなっている。深く知りたい人や、最新情報を軽く押さえておきたい人など、ニーズもいろいろだ。しかしサッカーカルチャーに関しては前よりもずっと成熟している。だからもっと深く、いろいろな角度からジャーナリスティックな分析を求めている人も多い。だから、優秀なジャーナリストが腕を振るえる場も広がった。以前はスポーツ記事にほとんどページを割いていなかった『ル・モンド』や『リベラシオン』紙なども、スポーツ面を充実させるようになってきたからだ。それにネットメディアの発展により、サッカーメディアについても幅がぐんと広がった。選手の情報に特化したものであったり、特定の分野について詳しく追求しているものが非常に多くなった。コンテンツのチョイスも広がって面白いものがたくさんある。

それにメディアカンパニーが制作しているものだけでなく、アマチュアの私設サイトにも質の高いものがある。南米サッカーにやたらに詳しいファンサイトとか、東欧サッカーに特化した『フットボリスキ』(https://footballski.fr)なんかも、もの凄い情報量だよ。情熱のある、情報豊富な人たちが書いているんだ。

今の潮流は2つある。そうした質の高いアマチュアサイトがどんどん増えていること、それからプロのサイトでもコンテンツの幅が広がったこと。僕らのような風刺やユーモアを扱うメディアも増えてきた。それに『レキップ』のようなところでも、ネットで力をつけた若い書き手を積極的にリクルートするようになって、ここ最近記事の内容は飛躍的に面白くなった。そうした若い書き手は『カイエ・デュ・フットボール』の愛読者だった人も多い。その彼らが一般メディアで筆を振るえるようになったことで、僕らのようなスタイルも広がりつつあるんだ」

──最後に今後のプランを教えてください。

「紙媒体で、ムックのようなものを作りたいと思っている。雑誌を出していた時の収益をストックしているから、それを賢く使いたいね。3カ月おきの季刊誌にして、その代わり息の長いものを扱う。毎号ごとに1巻完結の特集ものにして、一つのテーマを深く掘り下げて、デザインや写真などのビジュアルにもこだわりたい。ポップアップだとかポスター、ステッカー、スタジアムが作れる紙の模型なんかも付録につけたりしてね。アイディアはいろいろあるよ!」

Profile

小川 由紀子

ブリティッシュロックに浸りたくて92年に渡英。96年より取材活動を始める。その年のEUROでイングランドが敗退したウェンブリーでの瞬間はいまだに胸が痛い思い出。その後パリに引っ越し、F1、自転車、バスケなどにも幅を広げつつ、フェロー諸島やブルネイ、マルタといった小国を中心に43カ国でサッカーを見て歩く。地味な話題に興味をそそられがちで、超遅咲きのジャズピアニストを志しているが、万年ビギナー。