「空気を読む」ように意思を伝播。身体動作=インテンション・サイクル

【戦術的ピリオダイゼーション vs Japan’s Way #6】 河内一馬(鎌倉インターナショナルFC監督兼CBO)インタビュー後編

2021年から鎌倉インターナショナルFCの監督兼CBO(Chief Branding Officer/ブランディング責任者)に就任することを発表した河内一馬。今回は、サッカークラブの最大のブランディングでもあるピッチ内でのサッカースタイルについて聞いてみた。後編では、意思を身体動作で共有する「インテンション・サイクル」の可能性、そして「アウターワーク」と「インナーワーク」と呼ぶトレーニング法を掘り下げる。

「インテンション・サイクル」の目的は、駅の改札

――「意思統一」を言語化しているのが面白いですね。

「従来の攻撃と守備のサイクルは、それが結局何を指しているのかわからないですよね。トランジションも、どこからどこまでかがわかりません。でも人間の意思は身体動作によって共有・評価することができます。だから僕はこのサイクルのことを『インテンション・サイクル』と呼んでいます。例えばトラップを足下に止めるとか、身体のスピードを落とすという動作が見えたら、それによって今はゆっくり相手ゴールに向かうフェイズだ、と話さなくても意思を統一できますよね。先に意思を持った選手がいて、その選手が他の10人に自分の意思を共有することもできますし、その逆も然りです。その上で、フェイズをスイッチするべき状況、例えばポゼッション・フェイズからダイレクト・フェイズにスイッチするには、どういう条件がそろった場合か、どのようなことが可能だと判断したらフェイズを変えるべきか、などを共有しておけば即興性も失われません。プライオリティを作ることもできます。サッカーには4つの意思しかないので、すべてのプレーにはこの意思が伴っていなければなりません。今のサッカーはヨーロッパでも認知・判断・決断というプロセスのもとに成り立っているとされていますが、前提としてそこに意思がなければ、何を認知しようが、はやく認知しようが、身体動作に移すことはできません。認知は話さなければ共有できませんが、意思は身体動作で共有できます。なので僕は、認知よりも意思を鍛えろと言います」

――「意思」はモチベーションであったり、その時のメンタルの状況に左右されますよね。サッカーのパフォーマンスに与える影響が甚大ですからね。そこに着目するのは河内さんらしいです。

「そこの基準を統一することが、クラブの目指す方向にも影響すると考えています。例えば10年前とか20年前のサッカークラブが、自分たちのサッカーの方向性を決めようという時に、例えばバルセロナだったらパスサッカー、リバプールだったら縦に速いサッカーというような形で、はっきりとしたスタイルを打ち出すことが評価されていたと思います。監督が代わるたびにサッカーが変わるようなクラブは逆にあまり評価をされていなかった。ただ、これからのサッカークラブに求められることを考えた時に、昔より戦術を選手に浸透させるのが容易になってきている、もしくは情報共有が進んでどのチームでも分析をされる、することができるという状況の中で、いわゆるプレースタイルを尖らせる意味はどこにあるのかという疑問が僕にはあります。そして実際、世界の流れもその方向にいっている。レベルが高くなればなるほどバランスの良いクラブが強くなっていきますよね。そしてそういうクラブになっていくために、サッカーにおける4つの意思を整理して、それらはこういう動作で共有できるという指標を作ることができれば、状況によって選手が持つ意思を変えていけるんじゃないかと考えました」

――確かにレアル・マドリーがCL3連覇したり、フランス代表がW杯を獲ったり、今は全方位型のチームが強いですよね。

「例えば前回の試合は自陣にこもってカウンター、縦志向のプレーをしていたチームが、次のゲームではめちゃくちゃ繋ぎ始めるとか、そういうことを僕はしたいんですね。将来的に10年20年とか経った時に、クラブがプレースタイルとして持っているアイデンティティが自らの首を締めるようなことはしたくない。ただ問題は、言うことは簡単だということです。どうやって選手が体現できるようにトレーニングをするのか、もしくは考え方を統一していくのか、ということを解明しなければなりません。おそらく、他国の選手中心のチームと、日本人中心のチームではやり方は異なるはずです。仮にプレーのスタイルで自分たちのアイデンティティを持たないのだとしたら、それに代わる、ピッチで選手の役に立つアイデンティティ、プレーの指標を形成しなければならないことも忘れてはいけません。そう考えると僕のこの理論は価値があるんじゃないかと思うんです。また東洋的な考え方が理論の根底にあるので、日本人に適したサッカーの理解の仕方であるとも思っています。東洋医学を知っている人ならわかるかもしれませんが、このインテンション・サイクルは『陰陽論』とまったく同じ理論体系になっています」

――日本人は「空気を読む」のが得意ですからね。

「そうです。アルゼンチンに行って思ったんですが、ゲームを見てみると、アルゼンチンとヨーロッパと日本のサッカーって、やっぱり明らかに違うんですよ。その違いをこの理論をもとに考えてみると、アルゼンチン人は目的物に対する意思が異常に強くて、ボールを持っていない時はとにかく相手のボールに向かっていくし、ボールを持っている時はとにかく相手のゴールに向かっていくんです。この2つの意思がものすごくはっきりしている。なので常に勝率50%対50%みたいな試合をずっとやってるんですよ。その2つの意思を強要する観客の存在もあります。下部のリーグも、トップのチームもほぼそうで。逆にヨーロッパって、それを戦術的な知識とか上手さとかで、どっちかが勝率70%の状態を作り出して、じゃあその30%のやつらが負けるか、もしくは何かしらの工夫をして食ってかかるかっていうような状況。では日本が何をしてるかといったら、言ってみれば25%対25%で戦っているような状況に見えます。つまりボールを持っていても相手のゴールに向かっていないし、ボールを持っていなくても相手のボールに向かっていないという時間がものすごく長い。これはサッカーにおける意思の重要性を表していると思うんです。日本人って、人生においても、自分の意思を持って何かアクションを起こすということが苦手ですよね。なのでサッカーでも、まず意思を持つことが大事だってことを植え付けることで、その先のプロセスである認知にもいけるんじゃないかと。逆に日本人は、誰かが意思を持って動き出したら、それに合わせてみんなが動き出す傾向がありますから」

――逆に、誰かが動き出した後にうまくアジャストさせていくのは優れていますよね。

「例えば日本の朝の通勤ラッシュを見てみると、いろんな人が電車に乗っていて、多種多様な人がいるんですけど、ドアが開いた瞬間に、全員同じスピードで同じ方向に向かって歩いていきます。みんな会話をしていないのに、同じような動きができて、なおかつ同じ方向に向かっていくっていうのは、1つはその目的物、向かっていく場所がみんな統一されているからですよね。どこに改札があるかもみんな知っている。なおかつはやく行きたいという意思があると。この2つがちゃんとできれば、みんなが喋らなくても同じ動きができるんです。では、仮に全員が改札の場所、つまり目的物を正しく把握していなくて、なおかつ意思も持っていないとすると、その人たちに同じ動きをさせるには、一つひとつ事前に説明するしかない。例えばドアが開いたら、目の前にこういうものがあるから、これが見えたら右に曲がって、ここはスピードを上げて歩きましょう、と。これが今サッカーで起きていることなんじゃないかと思うんです。例えばいわゆるゲームモデルが攻撃、守備、トランジションというサイクルを基盤に作られていたとしたら、一つひとつ局面ごとに、ボールを持ったら前を優先にする、前が無理だったら今度は横を選択する、のようなデザインになりかねません。これがゲームモデルという風に言われてしまうと、つまりそれって今の改札に向かうまでの過程を全部説明してるのと同じで、創造性を当然奪うわけです。それは僕はしたくなくて。具体的であればあるほど創造性を奪うというジレンマに陥ります。仮にヨーロッパの人たちが同じようにボールを持ったら必ず前を見るとか、というような原理原則の形で表現をしていたとしても、日本人が文章を見てそれを理解するプロセスと、彼らが文章を理解するプロセスは全然違う。彼らは言葉をそのまま受け入れないので、創造性を失わないんですよね」

――ゲームモデルを構成するプレー原則は意思決定の基準なので本来は抽象度があるようになってはいるんですが、日本人はそこが苦手なので運用で失敗するリスクはありますね。プレー原則を具体的にし過ぎたりして。

「日本は言葉やルールによって創造性を奪われるような状態になりがちです。ただサッカーってそもそもそういうスポーツじゃないよねっていうことを理論にしていかないと、どんどん置いていかれる。なので、戦術論というピッチ上のものに精神的な要素を加えたのは、大きな挑戦です。戦術論っていうのは精神的なものが関わらないから戦術論って言うんだって批判する人も当然いるとは思うんですけど、ただ僕はそうは思わないです。選手のためになる戦術論じゃなければ存在している意味がないですから」

「アウターワーク」と「インナーワーク」で意思を鍛える

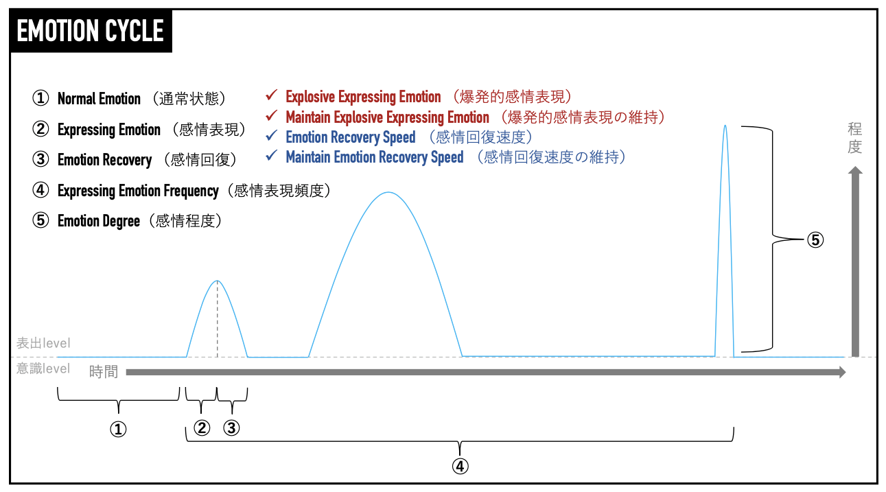

――目的物を明確にして、細かい理屈ではなく自発的に行動をそろえていく方が日本人には向いているのかもしれませんね。超混雑した駅の改札でも、喧嘩することなく整然とスムーズに行動できるのが強みですからね。ちなみに、この図は何でしょう?

「これは感情についてのグラフで、今後もっと深く勉強していきたい分野です。意思を持つということには当然感情が深く関わっているので、僕のサッカーには感情というのが最も大事な要素としてあって、それを日本人に説明するには、おそらく何かしらの理論が必要なんじゃないかと考えています。サッカーって、フィジカルでも爆発的な身体運動と、それを繰り返す力と、それを早く回復する力、その回復する力を保つ力が大事ですよね。感情もそうだと思っていて。要は一瞬で感情を表出させて、一瞬で元の状態に戻すっていう能力が必要なだけなんじゃないかと。よくサッカーの世界では感情を出し過ぎるとプレーが乱れて試合に集中できないっていう議論がされますが、それって90分間を通してずっと感情を出し続けているような状態が自分のプレーを壊すだけであって、一瞬感情を表出させて、それをすぐに元に戻す力があればまったく影響ないんです。というよりむしろ、相手に対して影響を及ぼすことができる。日常生活で感情をまったく出さない選手、例えばイニエスタとかメッシとかも、ゲーム中タイミングがあればめちゃくちゃキレるんですよ。審判に怒ったり相手に怒ったり。それがどういうことなのか、日本人は真剣に考えないといけない。怒りという感情は、意思を強くしますから。結局サッカーの世界の人たちが感情について議論する時は、いつもその影響の対象は自分なんですよ。自分が感情を出すことによってプレーが上手くいくかいかないか。でも相手に与える影響に目を向けた方がいい。感情を表出させて、それを元に戻すっていうようなことは意識すればもしかしたらトレーニングできるかもしれないですよね。感情を表出するっていうのはおそらく日本人が最も苦手としている作業なので。日本人は、何らかの目的を達成するために感情を利用することが下手なんです。僕はサッカーは技術よりも影響が重要だと思っているので、そこは日本人はもっと議論するべきだと思います」

――このサッカーを実現するための具体的なトレーニング方法はどういったものになりますか?

「具体的なメニューというより、トレーニングの構成が異なったものになっていくと思います。例えば初めて監督が来て、チームで自分たちのサッカーを確立しようってなった時は、基本的にはあのサイクルでトレーニングするじゃないですか。攻撃、攻撃から守備に変わる時、守備。でも僕はこれを用いないので、そもそもプラットフォームが異なります。例えば僕は選手に教えるという作業よりも、自分で感じるというか、体得という作業が重要だと思っています。例えば11人の選手をピッチに置いて、僕が選手に対してできるかぎりゆっくり相手のゴールに向かってくださいっていうだけの指示をして選手にボールを渡したら、自然に選手は、おそらく身体の動きが遅くなるし、ボールを足下に止めると思うし、止まってボールを受けるだろうし、サポートをする動きも360度になるだろうし、その時の特徴が絶対わかるはずなんですよ。ポゼッション・フェイズの時はFWだけ相手ゴール方向を向けてないなとか、そういうことを自分でわかってほしいというのが僕の基本的なスタンスです。あらゆる方法でシチュエーションを作って、自然に現象を発生させて体得させたいんです。それをやった後にボールを選手に渡して、逆にできるだけ早く相手のゴールに向かってくださいという指示だけを出した時におそらくサポートの位置っていうのは絶対に前180度になるし、トラップも絶対に動かすし、動いてボールを受けようとする、という変化が自然に出るはずなんです。それを選手に感じてもらって、意思が変わったら自分の動きも変わるということをみんなで共有できれば、例えば強烈な自分の意思を強く持ってプレーできるリーダー的な選手が一人でもいれば、そのプレーを見て全員が同じ意思を共有することができるかもしれないし、逆に例えばトレーニングでは、意思を先に決めてしまうこともできます。紅白戦をやるにしても、自分たちはボールを奪った瞬間にポゼッション・フェイズに移ることが今回のゲームの目的だっていう風にすれば、意思は完全に統一されているので、その中で動きが意思とズレている場合は指摘することができます。例えばはやく相手ゴールに向かいたいのにボールをずっと下げていると、これはおかしいよねと選手に感じてもらう作業ができると」

――すべてのトレーニングが「意思」にフォーカスされているわけですね。

「そうです。僕はこのようにピッチ上に直接関係のあるトレーニングを『アウターワーク』と呼んでいて、ピッチの上に直接関わりがない観点のもの、ミーティングすることだったり、哲学的な話をすることなど、人間が強く意思を持つために行うトレーニングを『インナーワーク』と呼んでいます。それらのトレーニングもまた別にしなければいけない。トレーニングについては、海外のメソッドをうまく利用しながら、でも実は違う理解のもとやっている、ということがおそらく今後僕ら日本人がやっていかないといけないことだと思っています。僕はアルゼンチンに行く前からそうなんですけど、彼らを超えたいんです。そのために彼らから学ばなければならない。彼らのプラットフォームでサッカーを作り上げていってもたぶん勝てないですよね。いくら海外留学をしてる人が増えようが、言語を喋れる人が増えようが、向こうの土俵で勝つのは難しいわけです。だったらその進化の過程を変えることができて、なおかつ彼らの知識っていうものをちゃんと勉強し続ければ、もしかしたら上回ることができるかもしれないと考えています。僕は彼らとサッカーを考える上での最も基盤にあるサイクルの理解が異なるので、絶対に進化の過程も異なります」

あえて「エンターテインメント」の意味

――河内さんが目指している監督像は何でしょう?

「僕はサッカーのエンターテインメントとしての価値を信じていて、サッカーの監督という職業は世界で一番のエンターテイナーだと思っているので、だから指導者になりたいと思った時も育成年代のコーチになるという選択肢は出てこなかったし、サッカーを人に教えるというような発想を持ったことはないです。自分が持ってるサッカー観だったりとか、表現したいサッカーを選手を通じて表現することが僕のやりたいことです。なのでエンターテインメントとして機能しない監督にはなりたくない。人を楽しませることができないとか、人の感情を動かせないとか。そういう思いがあるので、じゃあ日本のサッカーのエンターテインメント性を最大化するには、ピッチの中だけでは厳しいなと。総合的に演出するというか、衣装だったり音響だったり、いろんなことを演出していかないと、僕が信じているサッカーのエンターテインメント性は日本ではまだ築けないです。サッカーの音響は、観客です。人の感情を動かすとか、人の人生を変えるくらいのエンターテインメントを作るには、本物にならないと絶対に無理です。僕は純粋にサッカーというのを学術的に発展させたいという思いよりも、サッカーが持っているエンターテインメント性というものを高めるために、じゃあ勉強しないといけないよね、という順番です。当然技術と知識に自信がないとその道の本物のエンターテイナーにはなれません。なので日本の流れというか、育成のコーチをやって下地を積んでいって、年齢が上がっていったらS級のライセンスを取って監督になるみたいな流れは壊したいんです。育成とプロの仕事はまったく別ですから」

――モウリーニョみたいなエンターテイナーな監督は、なかなか日本にはいないですからね。

「そうなってくると社会に対して与える価値が少ない。いくらゲームで勝とうが関係なくて、僕は社会に影響を与えたいので」

――逆にどういう選手に来てほしいっていうのはありますか?

「それも同じで、自分がサッカーを通して伝えたいものがある人、要はサッカーというものを自分の表現方法として、自分が考えていることを表現できるような選手は素晴らしいし、それに対して努力ができる人とか、それに対して行動できる人が僕の中では一番良い選手なので、そういう選手と一緒にサッカーができればいいと思います。ただ日本でも技術があって能力があって、だけど自分の意思を持てないというか、自分が何を表現したいかわからないという選手、人間はたくさんいると思っています。そういう人たちのポテンシャルを引き出すという意味でも、僕の監督としての能力は問われると思っています。エンターテイメントとしてサッカーを捉えることができると、人間味が1つのポイントだということがわかります。例えば舞台芸術とかだと中身を作り込んでいくわけですが、サッカーのエンターテインメント性はそうじゃないというか、リアルな、何が起こるかわからないものに世界中が興奮しているわけですよね。そういうサッカーを作りたいし、そのためには日本人の文化ではなく、サッカーの文化でサッカーをプレーしたいし、サッカーを観戦したいし、サッカーを作りたいっていう思いが強いので、そういう中でもしかしたら日本人の文化を、僕はサッカーっていうゲームをプレーしている時は否定するかもしれない。ただ人として、人間として日本という国とか、日本人の文化にものすごく誇りを持っているというのはまったく変わっていません」

――最後に、河内さん個人の今後のプランを教えてください。

「まず、日本におけるサッカーのエンターテインメントとしての価値を高めたい、社会に対して与える影響を高めたいというのが、僕が監督をやる大きな理由の1つなので、それに対して動き出すことですね。鎌倉の活動もそれに対してですし、それ以外にもやっていきたいです。今僕は、プロフェッショナルのサッカーとは別のカルチャーの世界でも活動をしているので、そこを融合させることができたらと考えています。例えば今『love.fútbol Japan』という団体で、サッカーを通して社会課題を解決していくような活動をしているんですけど、そのような活動をすることはサッカーをする人間には必須のことだと思っています。日本も世界も、社会的な問題がたくさん発生しているなかで、そこに対してサッカーの力を使ってアクションを起こすということを、今までと同じように積み重ねていきたいです」

――「意思」にフォーカスして体系化された独自の戦術論は、河内さんの考え方が凝縮されていますよね。それがきちんと世の中に伝わって、サッカーを通じて明確な結果を残すことができれば、社会に与える影響も大きいと思います。

「意思がサッカーにおいて最も重要だということは伝えていきたいですし、それがエンターテインメント性を高めると思っているので。明らかに日本のサッカーをスタジアムで見るよりも、アルゼンチンでサッカーを見る方が感情が動くので、エンターテインメント性としてはどう考えても高いと。それは意思の強さが深く関係しているということを説明したいというのが、戦術の理論を考える時の出発点でしたね」

――河内さんが考えるエンターテインメントの定義は、「人の感情を動かす」ことなんですか?

「感情が動かないものはエンターテイメントとは言えないと僕は思います。さらにサッカーだと、『死ぬ気で勝ちたいチームと、死ぬ気で勝ちたいチームが戦って初めてサッカーというエンターテインメントが完成する』と思っています。勝利っていう目的がブレているのはエンターテインメントじゃないと考えています。それがおそらくサッカーの独自性でもある。加えて、自分が楽しんでないといけないし、人に楽しんでほしいという気持ちがなければ意味がない。戦術があろうがなんだろうが、上手かろうが下手かろうが、そういう思いがなければエンターテインメントにはならない。そして最も重要なのは観客ですね。観客は唯一替えが利かないものでもあるので、だからサポーターの文化に興味がありますし、日本人にも、日本の文化ではなく、サッカーの文化でサッカーを楽しんでほしいと願っていて、そういう文化も伝えたいと考えています」

――難しいですね。エンタメっていうと、すごいわかりやすく言うとディズニーランドみたいな楽しい空間とか、楽しさの演出をイメージしますよね。ハリウッド映画みたいに捉えられがちじゃないですか。そうではなくて……ということですよね。

「そうですね。この言葉を表出してるのもそれなりの理由があって、エンターテインメントっていうことに対して、『何サッカーを軽く考えてるの?』っておそらくアルゼンチン人だったらそう言うんですよ。でも僕はエンターテインメントと定義することによって、じゃあエンターテインメントって何かと考え始めると、やるべきことが非常にはっきりしてくるんです。それには技術を高める意識がないといけないし、知識を高める意識がないといけない。ただサッカーをサッカーとして見ていると見えてこない部分が僕の中ではあるんです。なので、周りからエンターテインメントって何?って思われていても、僕にはあまり関係ない。チームの中でエンターテインメントというものをしっかり定義できれば、選手も理解すると思います」

――そういう誤解を生みかねない言葉を使うのには、何か理由があるんですか?

「去年アルゼンチンで強烈な体験をしました。僕の住んでる街にエストゥディアンテスっていうクラブがあって、そこが10年以上ぶりにスタジアムの改修工事が終わって完成して、1週間くらいセレモニーをやってたんですけど、その時の衝撃がすごかったんです。これをエンターテインメントと言わずに何と言うんだろうというか、と思いました。サポーターが号泣してたりとか、異常に幸せそうな顔をしていたりとか、そういうのを見た時に、究極のエンターテインメントを目指すことが競技的にも商業的にもサッカーを高めていくことに繋がるんじゃないかと確信して。それもあって僕はエンターテインメントという言葉を使っていこうと思いました」

――具体的には何があったんですか?

「10何年っていう年月を経ていよいよセレモニーなんですが、アルゼンチンなので、音楽が途中でブツ切れたりとか、同じ音楽が2回続けて流れたりとかするんですけど、まったく彼らには関係なかったんです。サポーターの空気が1つになっていて。これが本物のサッカーというエンターテインメントだなと思ったんですね。クラブのレジェンドの、70歳、80歳くらいの人たちがピッチに出てきて、自分たちで獲得したトロフィーを掲げている時のサポーターの表情が、本当に尊敬する人を見る目をしているんです。そこに対するリスペクトが異常なんですよね。それを見た時に、もしかしたらこの人たちはエンターテインメントという風には思っていないかもしれないけど、エンターテインメントが好きな人間からしてみたらこれ以上のエンターテインメントはないなと。舞台を見て感動することもあるし、ミュージカルを見て感動することもあるんですけど、ただサッカーに匹敵するエンターテインメントは僕はないと思っています。彼らがエンターテインメントって思っていなかったとしても、死ぬ気で勝ちたいチームと死ぬ気で勝ちたいチームのぶつかり合い、そこに向かっていけば、日本におけるスポーツの価値も高くなると思いました。なので、エンターテインメントという軽い言葉かもしれないですけど、中にはいろんな意味が詰まっているということを、仕事を見てわかってもらえたらと思います」

――楽しみですね。サッカーを通して、1つのクラブのパッケージとして、日本の社会にインパクトを与えるような活動を期待しています。

「サッカーを通して社会に訴えたいという思いが強いので、日本の中で大きな影響力を持てるようになれたらと思います」

Kazuma KAWAUCHI

河内一馬

1992年生まれ、27歳。サッカー監督。アルゼンチン在住。アルゼンチン指導者協会名誉会長が校長を務める監督養成学校「Escuela Osvaldo Zubeldía」に在籍中。サッカーを非科学的な観点から思考する『芸術としてのサッカー論』筆者。サッカーカルチャーブランド『92 F.C.』ファウンダー。NPO法人 love.fútbol Japan理事。

Edition: Milano Yokobori, Baku Horimoto

Photos: footballista, Getty Images

戦術的ピリオダイゼーション vs Japan's Way ラインナップ

Profile

浅野 賀一

1980年、北海道釧路市生まれ。3年半のサラリーマン生活を経て、2005年からフリーランス活動を開始。2006年10月から海外サッカー専門誌『footballista』の創刊メンバーとして加わり、2015年8月から編集長を務める。西部謙司氏との共著に『戦術に関してはこの本が最高峰』(東邦出版)がある。